Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6859, lunes 25 de agosto de 2025

- De la Mesa Directiva, con la que las diputadas Ciria Yamile Salomón Durán y Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, solicitan retirar iniciativas

- De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a julio de 2025

- De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con la que remite la información acerca del resultado del proceso de revisión integral del contrato colectivo de trabajo del Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

- De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con la que remite la información acerca del resultado del proceso de revisión integral del contrato colectivo de trabajo del Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

- Del Congreso de Coahuila, con el que remite punto de acuerdo relativo a sanciones más severas, a las insituciones de educación superior que no cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior

- De la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la que remite informe de matrícula auditada correspondiente al primer semestre de 2025

- Que reforma el artículo 147 de la Ley Aduanera, recibida de la diputada Leticia Barrera Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

- Que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, recibida del diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

- Que adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, recibida de la diputada Leticia Barrera Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

- Que reforma el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, recibida del diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas energizantes, recibida de la diputada Abigaíl Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

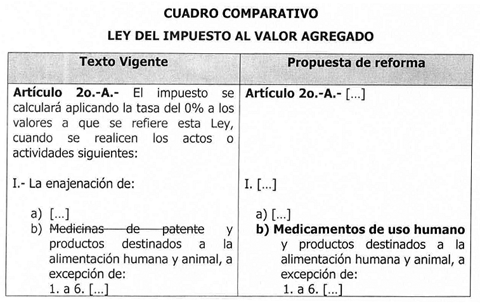

- Que reforma el artículo 2o.-A, fracción I, inciso B) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, recibida del diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

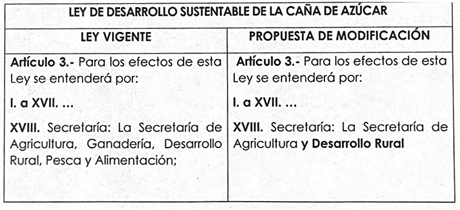

- Que reforma el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a fin de actualizar el nombre de la secretaría del ramo, recibida de la diputada Leticia Barrera Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 agosto de 2025

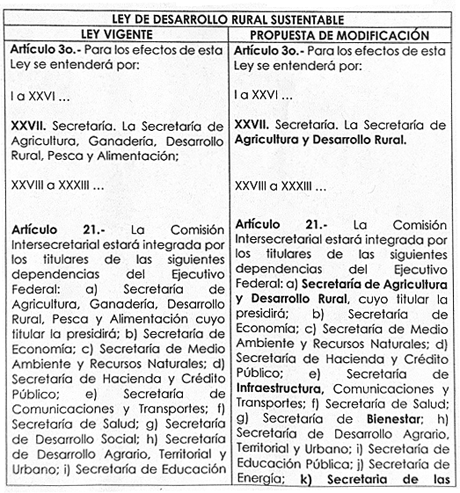

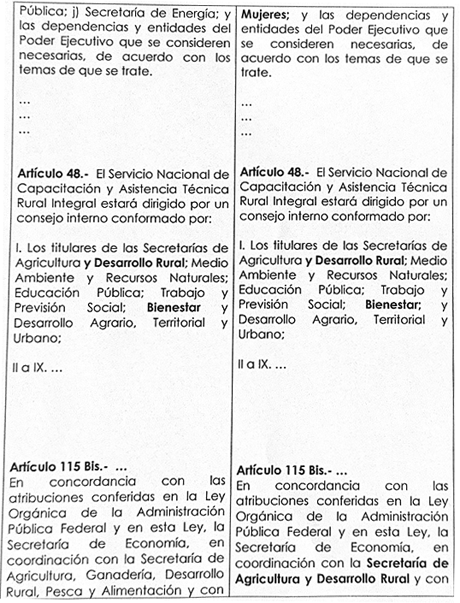

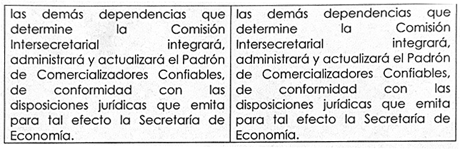

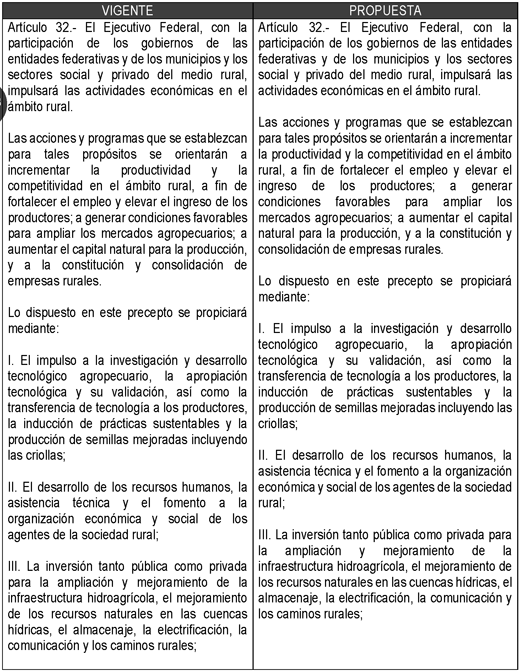

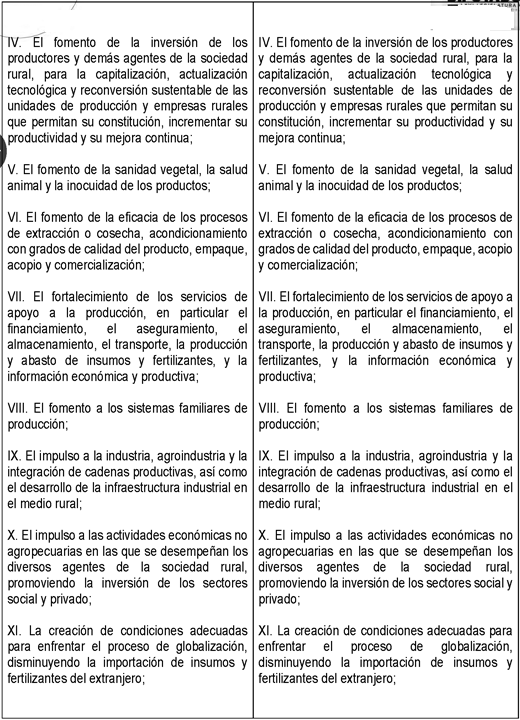

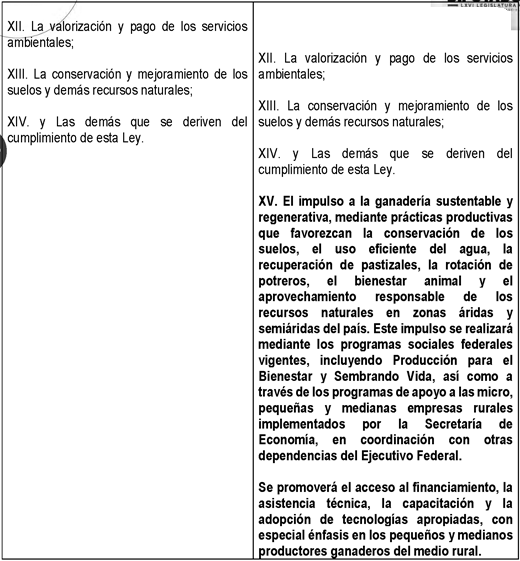

- Que reforma los artículos 3o., 48, 21 y 115 Bis de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, recibida de la diputada Leticia Barrera Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

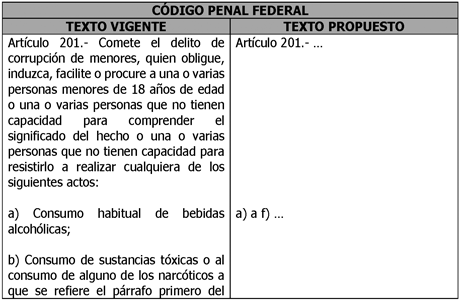

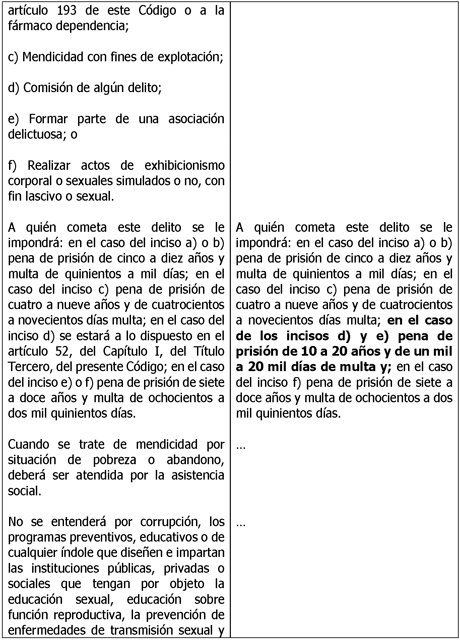

- Que reforma el Código Penal Federal, en materia del reclutamiento de menores para la comisión de delitos, presentada por la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente efectuada el miércoles 20 de agosto de 2025

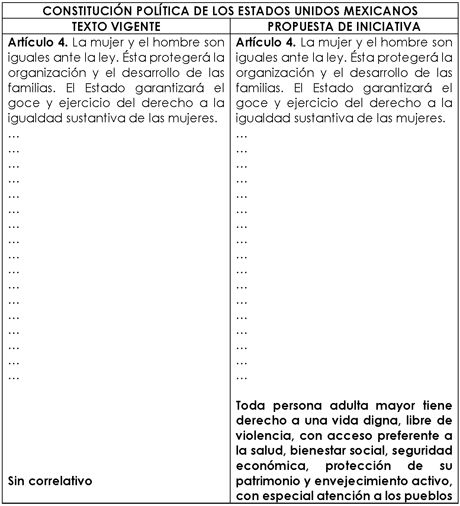

- Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida del diputado Aciel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2025

- Que reforma el Código Penal Federal, presentada por el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del PVEM, presentada en la sesión de la Comisión Permanente llevada a cabo el miércoles 20 de agosto de 2025

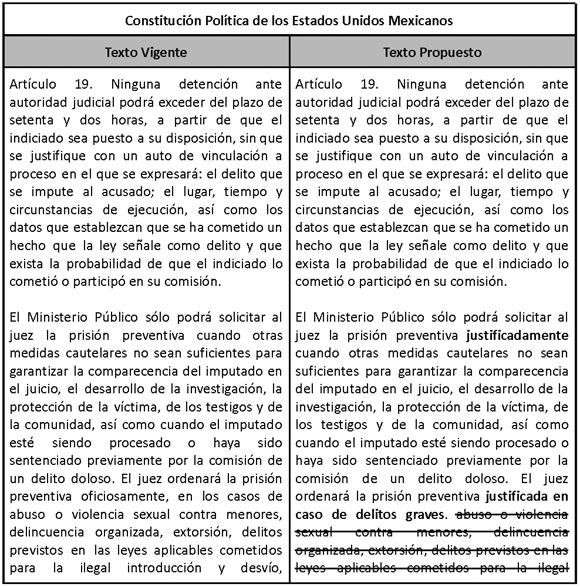

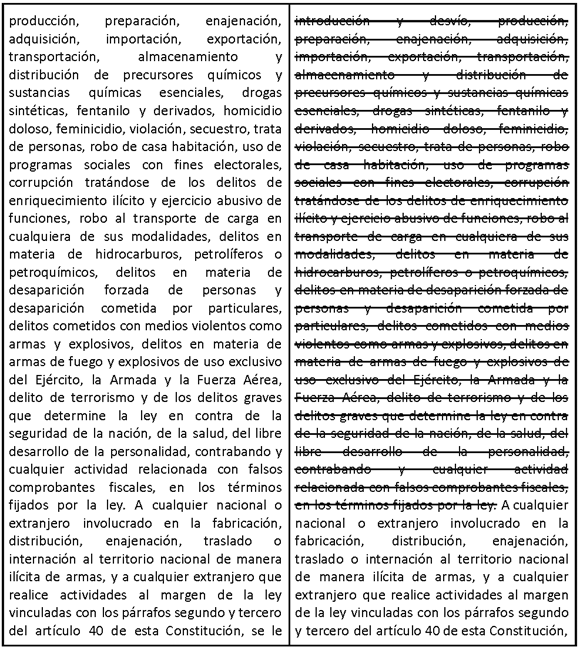

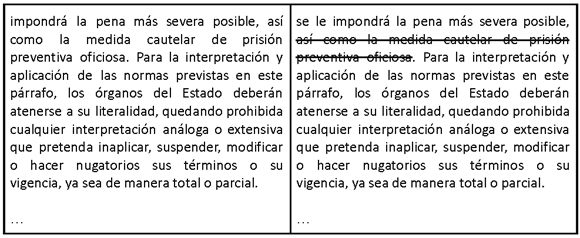

- Que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, presentada por la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente llevada a cabo el miércoles 20 de agosto de 2025

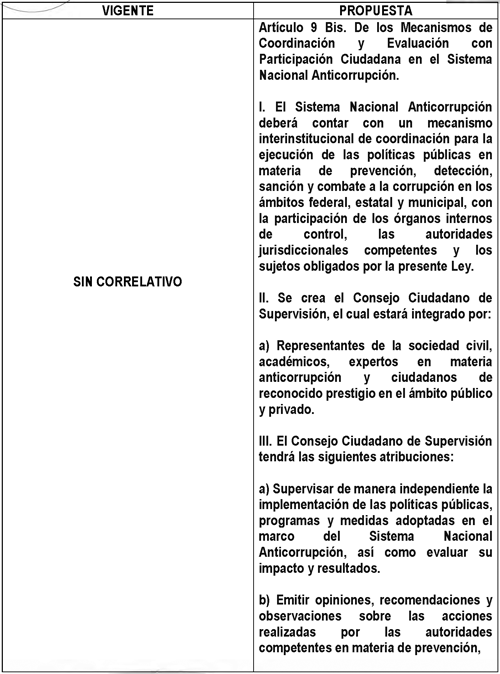

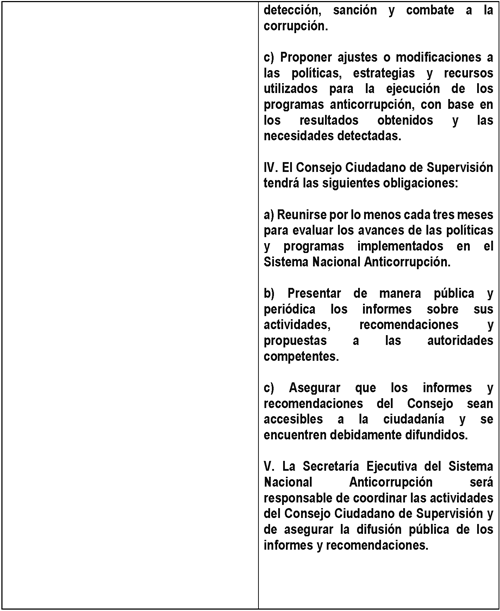

- Que reforma la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, propuesta por la diputada Alejandra del Valle Ramirez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente llevada a cabo el miércoles 20 de agosto de 2025

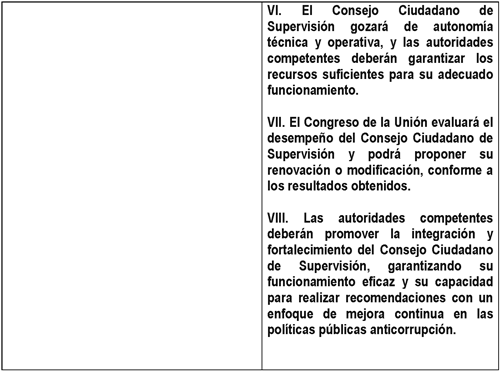

- Que reforma la Ley General de Turismo, presentada por el diputado José Luis Soberanis, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente efectuada el miércoles 20 de agosto de 2025

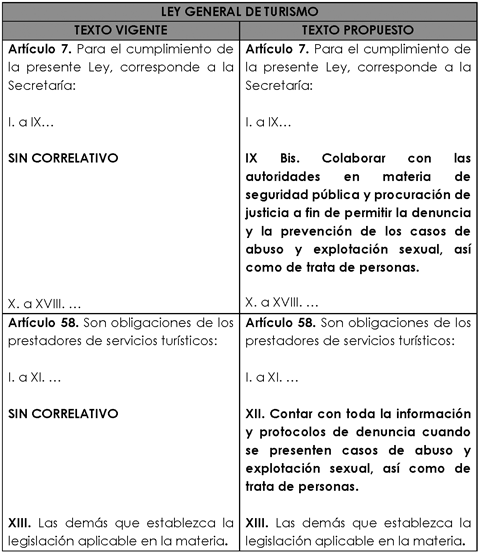

- Que adiciona un artículo 419 Ter al Código Penal Federal, suscrito por la diputada Alejandra del Valle Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2025

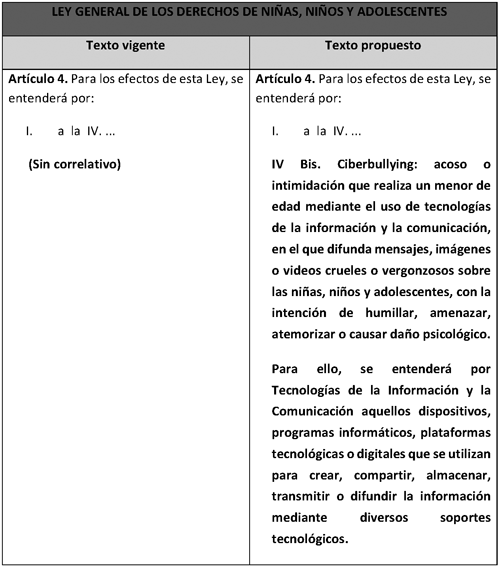

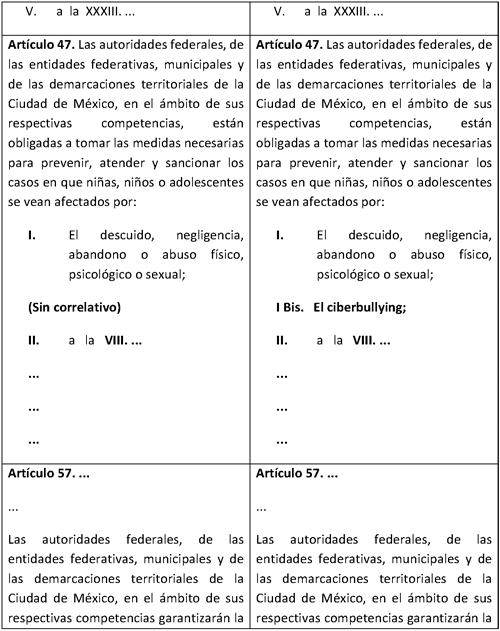

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recibida de la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2025

- Que adiciona la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrito por la diputada Alejandra del Valle Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2025

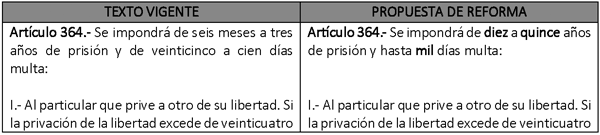

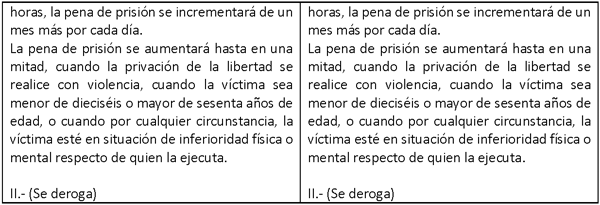

- Que reforma el artículo 364 del Código Penal Federal, recibida del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2025

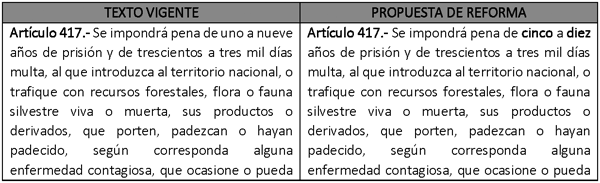

- Que reforma el artículo 417 del Código Penal Federal, recibido del diputado Mario Alberto López Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2025

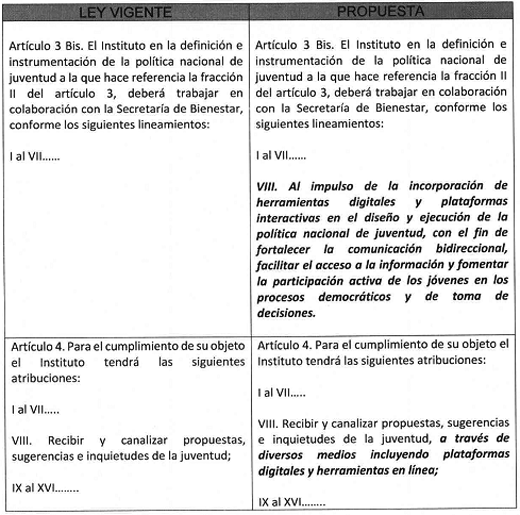

- Que adiciona una fracción VIII al artículo 3 Bis y se reforma la fracción VIII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de Inclusión Digital, presentada de la diputada Marcela Michel López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de las Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2025

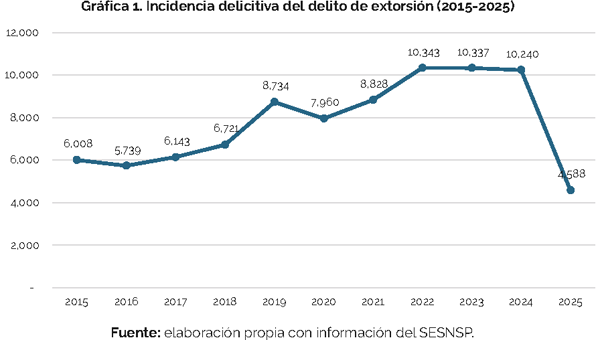

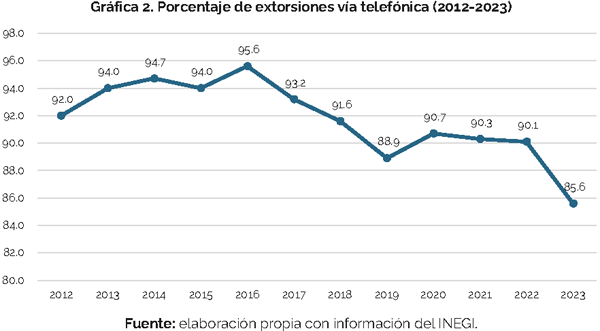

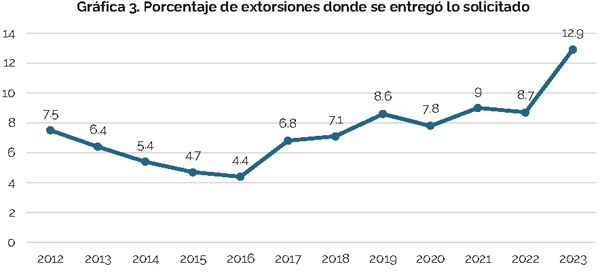

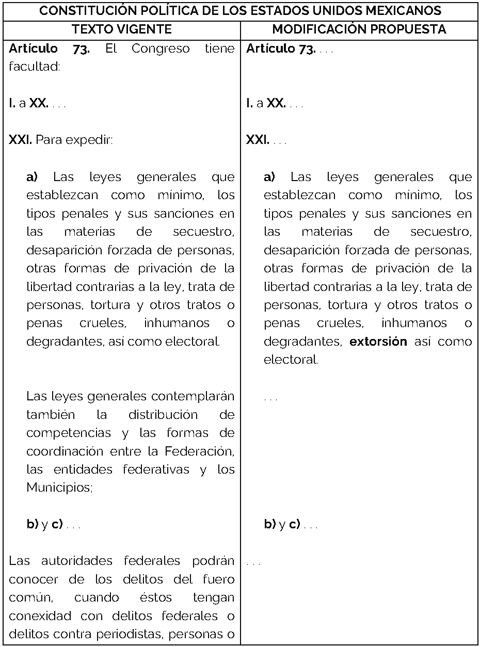

- Que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión, presentada por el diputado Roberto Sosa Pichardo, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente

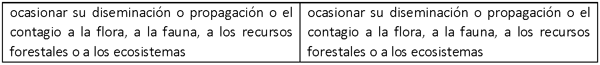

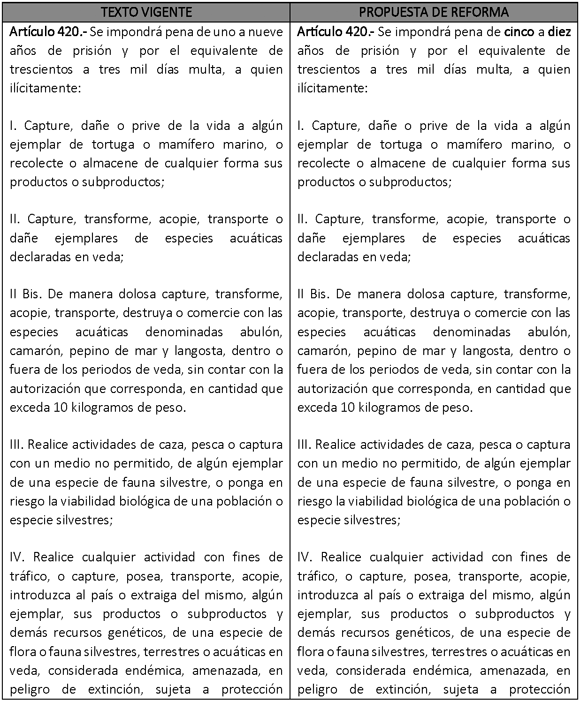

- Que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, recibido del diputado Mario Alberto López Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2025

- Que adiciona la fracción IX Bis al artículo 5o de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, recibido de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2025

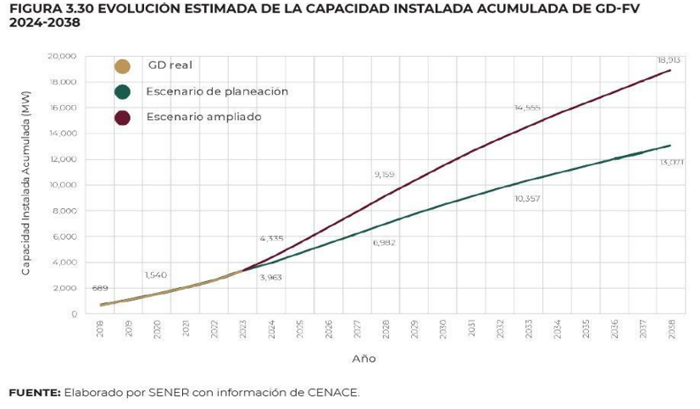

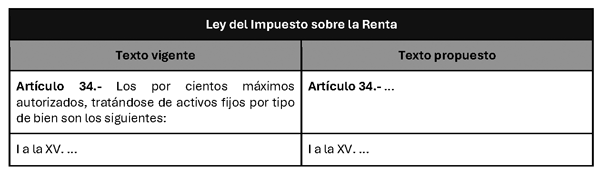

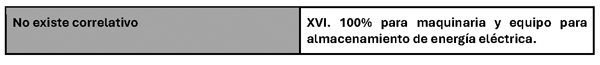

- Que adiciona una fracción XVI al artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de deducibilidad fiscal de maquinaria y equipo para almacenamiento de energía eléctrica, recibido del senador Agustín Dorantes Lámbarri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2025

- Que adiciona la fracción XVII del artículo 38 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recibida de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2025

- Que reforman el párrafo sexto del artículo 123, apartado a, fracción V, y se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de descanso postparto, recibida de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2025

- Que reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de incapacidad postparto, recibida de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2025

- Que adiciona un artículo 90 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de implementación obligatoria de botones de auxilio conectados a los C5, recibida de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2025

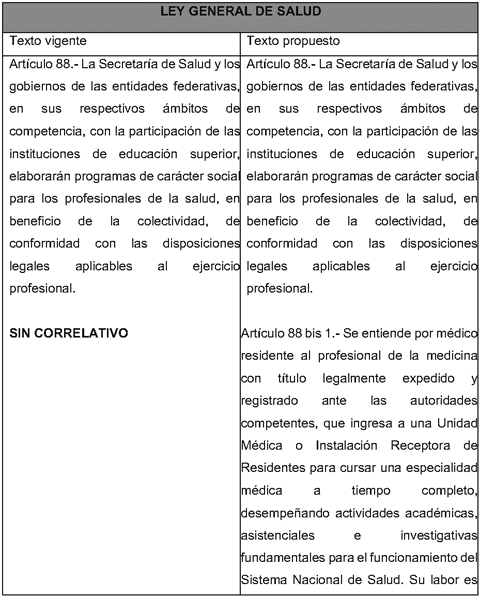

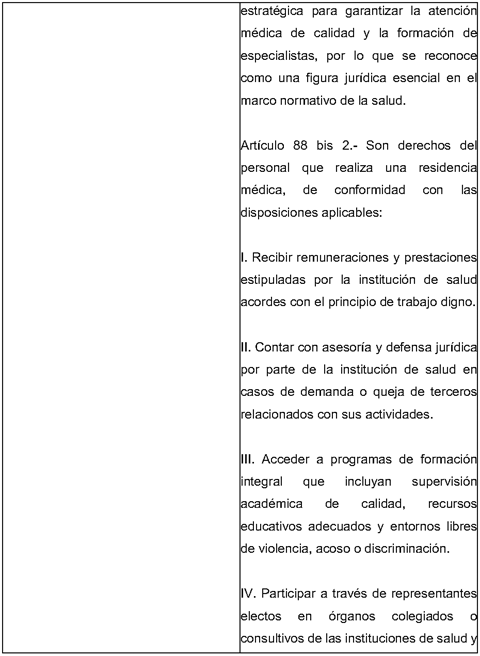

- Que reforma la Ley General de Salud, en materia de reconocimiento jurídico de los médicos residentes, presentada por la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente llevada a cabo el miércoles 20 de agosto de 2025

- Que adiciona un artículo 36 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de convivencia familiar, recibida de la diputada Evangelina Moreno Guerra, Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2025

- De la Comisión de Pesca, a la décima reunión de junta directiva, que tendrá verificativo de manera semipresencial el lunes 25 de agosto, a las 11:00 horas

- De la Comisión de Pesca, a la décima reunión ordinaria, que se llevará a cabo de manera semipresencial el lunes 25 de agosto, a las 11:30 horas

- De la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, a la octava reunión de junta directiva, que se realizará el lunes 25 de agosto, a las 11:30 horas

- De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, a la décima sesión de junta directiva, que se llevará a cabo el lunes 25 de agosto, a las 11:30 horas

- De la Comisión de Asuntos Migratorios, a la reunión de junta directiva, que tendrá verificativo en modalidad semipresencial el lunes 25 de agosto, de las 12:00 a las 12:30 horas

- De la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, a la octava reunión ordinaria, que se realizará el lunes 25 de agosto, a las 12:00 horas

- De la Comisión de Asuntos Migratorios, a la octava reunión ordinaria, que se llevará a cabo en modalidad semipresencial el lunes 25 de agosto, de las 12:30 a las 15:00 horas

- De la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, a la décima reunión de junta directiva, que se efectuará el lunes 25 de agosto, a las 13:00 horas

- De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, a la décima reunión ordinaria, que se realizará el lunes 25 de agosto, a las 13:00 horas

- De la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, a la décima reunión ordinaria, que se efectuará el lunes 25 de agosto, a las 13:30 horas

- De la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, a la novena reunión de junta directiva, que se efectuará el martes 26 de agosto, a las 9:30 horas (se cancela)

- De la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, a la novena reunión ordinaria, que se efectuará el martes 26 de agosto, a las 10:00 horas (se cancela)

- De la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, a la séptima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 26 de agosto, a las 10:00 horas

- De la Comisión de Vivienda, a la décima primera reunión de junta directiva, que se efectuará el martes 26 de agosto, a las 10:30 horas

- De la Comisión de Derechos Humanos, a la séptima reunión ordinaria, en modalidad virtual, que tendrá lugar el martes 26 de agosto, a las 11:00 horas

- De la Comisión de Seguridad Social, a la décima reunión ordinaria, que se realizará el martes 26 de agosto, a las 11:00 horas

- De la Comisión de Vivienda, a la octava reunión ordinaria, que se efectuará el martes 26 de agosto, a las 11:00 horas

- De la Comisión de Defensa Nacional, a la novena reunión ordinaria, el martes 26 de agosto, a las 11:30 horas (cambió de lugar)

- De las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Vivienda, a la primera reunión, que se llevará a cabo el martes 26 de agosto, a las 12:00 horas

- De la Comisión de Radio y Televisión, a la novena reunión ordinaria, que se realizará el martes 26 de agosto, a las 13:00 horas

- De la Comisión de Cultura y Cinematografía, a la séptima reunión ordinaria, que se realizará el martes 26 de agosto, a las 17:30 horas

- De la Comisión Asuntos Frontera Sur, a la novena reunión de junta directiva, que se realizará el miércoles 27 de agosto, a las 11:00 horas

- De la Comisión de Asuntos Frontera Sur, a la novena reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 27 de agosto, a las 11:30 horas

- De la Comisión de Igualdad de Género, a la décima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 27 de agosto, a las 12:00 horas

- De la Comisión de Movilidad, a la décima reunión de junta directiva, que tendrá lugar el miércoles 27 de agosto, a las 12:00 horas. Cambio de fecha y de horario

- De la Comisión de Movilidad, a la novena reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 27 de agosto, a las 12:30 horas. Cambio de fecha y de horario

De la Mesa Directiva, con la que las diputadas Ciria Yamile Salomón Durán y Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, solicitan retirar iniciativas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de agosto de 2025.

Diputado Sergio Gutiérrez Luna

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados

Presente

Sirva la presente para saludarlo.

La que suscribe, diputada Ciria Yamile Salomón Durán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted respetuosamente gire sus apreciables instrucciones a fin de que sea retirada la siguiente iniciativa:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, para incorporar la figura del turismo alternativo indígena, publicada en Gaceta Parlamentaria el 5 de marzo de 2025 y turnada a la Comisión de Turismo.

Es importante señalar que es de mi interés trabajar esta propuesta a mayor profundidad y desde otra perspectiva a fin de evitar una duplicidad jurídica, misma que la comisión dictaminadora me indicó, por ello solicito atentamente sea atendida esta respetuosa solicitud.

Atentamente

Diputada Ciria Yamile Salomón Durán (rúbrica)

Diputada Tania Palacios Kuri

Presidenta de la Comisión de Turismo

Presente

Por acuerdo de la Mesa Directiva, y en atención a la solicitud de la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para retirar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, turnada el 5 de marzo de 2025, obsequia el trámite de conformidad con lo que establece el artículo·77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, toda vez que hasta el momento no se tiene dictamen recibido.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Retírese de la Comisión de Turismo y actualícense los registros parlamentarios”.

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2025.

Atentamente

Diputada Julieta Villalpando Riquelme (rúbrica)

Secretaria

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de agosto de 2025.

Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Por este conducto y de conformidad con lo establecido por el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, atentamente solicito tenga a bien girar sus amables instrucciones a efecto de retirar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, la cual fue publicada en la Gaceta Parlamentaria y turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, el 30 de junio de 2025, misma que a continuación se detalla:

• Que adiciona un tercer párrafo al artículo 80 de la Ley General de Mejora Regulatoria, a fin de crear una ventanilla única de orientación ciudadana para mejorar la eficiencia institucional en trámites y servicios. Presentada por la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario del PAN.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y le reitero la seguridad de mi más distinguida consideración.

Quedo de usted, para cualquier comentario al respecto.

Atentamente

Diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (rúbrica)

Diputado Miguel Ángel Salim Alle

Presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad

Presente

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en atención a la solicitud de la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para retirar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 80 de la Ley General de Mejora Regulatoria, turnada el 25 de junio de 2025; obsequia el trámite de conformidad con lo que establece el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, toda vez que hasta el momento no se tiene dictamen recibido.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite:

“Retírese la iniciativa de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, actualícense los registros parlamentarios”.

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2025.

Atentamente

Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)

Secretario

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a julio de 2025

Ciudad de México, a 15 de agosto de 2025.

Ciudadano Senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a julio de 2025, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a julio de 2024.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Rodrigo Mariscal Paredes (rúbrica)

En suplencia por ausencia de la persona titular de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, de la persona titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de Hacienda, con fundamento en el artículo 50, párrafo segundo del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firma la persona titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.

(Turno a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública. 20 de agosto de 2025.)

De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con la que remite la información acerca del resultado del proceso de revisión integral del contrato colectivo de trabajo del Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2025.

Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados

Presente

Me refiero al oficio número JAG.400.-000707-2025, de fecha 28 de julio de 2025, suscrito por el licenciado José Humberto Corona Mercado, entonces coordinador de Administración y Sistemas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP ), a través del cual solicita la intervención de esta Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a efecto de que en cumplimiento al artículo 14, párrafos segundo, y tercero del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025 y 65, fracción XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informe a la Cámara de Diputados el resultado obtenido en el proceso de Revisión Integral del Contrato Colectivo de Trabajo pactado con el Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (SIIINIFAP ), asentado con el número de expediente CFRL-CONTRATO-F-EMI-2023-9839/E-JFCA-CC-10089-2015-XXIII, ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México.

Al respecto, se remite copia del oficio señalado así como del Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027 , Constancia de la Toma de Nota de Registro del Comité Ejecutivo Nacional del SIIINIFAP , del Estatuto Orgánico del INIFAP al igual que del Convenio celebrado ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México, de fecha 23 de mayo de 2025 en versión digital CD, en el que manifiesta que la institución otorgará a los trabajadores investigadores del SIIINIFAP, un incremento directo al salario base de 4 por ciento y del 2 por ciento en prestaciones, retroactivos al 1 de febrero de 2025 , al igual que diversos compromisos que se establecen en el documento jurídico que en el texto del mismo se indican, sin que ello implique aprobación o validación alguna del contenido de dicha revisión por parte de esta Coordinadora Sectorial.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 43, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural.

Atentamente

Pablo Regalado Ramírez (rúbrica)

Director General

(Turno a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 20 de agosto de 2025.)

De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la que remite el informe de actividades del Órgano Interno de Control, correspondiente al primer semestre de 2025

Ciudad de México, a 15 de agosto de 2025.

Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

LXVI Legislatura

Presente

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 72 Bis de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 38, fracción XXXIII, del Reglamento Interno de este Organismo Constitucional Autónomo y del Manual de Organización de este Órgano Fiscalizador, anexo al presente me permito presentar a usted, el informe de actividades de este Órgano Interno de Control, correspondiente al primer semestre de 2025.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mi más atenta consideración.

Atentamente

Contadora Pública Olivia Rojo Martínez (rúbrica)

Titular del Órgano Interno de Control

(Turno a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. 20 de agosto de 2025.)

Del Congreso de Coahuila, con el que remite punto de acuerdo relativo a sanciones más severas, a las insituciones de educación superior que no cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 13 de agosto de 2025.

Senador José Gerardo Fernández Noroña

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión

Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc

Código Postal 15960, Ciudad de México

En sesión celebrada el martes 12 de agosto de 2025, la Diputación Permanente del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza trató lo referente a un dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Familias, Desarrollo Humano y Actividades Cívicas, relativo a una proposición con punto de acuerdo planteada por el diputado Jesús Alfredo Paredes López, conjuntamente con las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario Alianza: Coahuila, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que se envíe un atento exhorto a las dos Cámaras del honorable Congreso de la Unión, para que, por conducto de las comisiones que estimen pertinentes, analicen y propongan las reformas legislativas necesarias para establecer sanciones más severas y efectivas para las universidades que imparten carreras y posgrados sin contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior (RVOE) ni la calidad mínima exigida por los estándares nacionales”.

Al tratarse este asunto, la Diputación Permanente resolvió sobre su aprobación, mediante el cual se determinó lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las dos Cámaras del honorable Congreso de la Unión para que, por conducto de las comisiones que estimen pertinentes, analicen y propongan las reformas legislativas necesarias para establecer sanciones más severas y efectivas para las universidades que imparten carreras y posgrados sin contar con el RVOE ni la calidad mínima exigida por los estándares nacionales.

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley Orgánica de este Congreso, se comunica a usted este acuerdo para su debido conocimiento y la consideración de lo consignado en este.

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Mariana Alejandra Sánchez Simental (rúbrica)

Oficial Mayor del Congreso del Estado

(Turno a la Comisión de Educación. 20 de agosto de 2025.)

De la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la que remite informe de matrícula auditada correspondiente al primer semestre de 2025

Zacatecas, Zacatecas, a 12 de agosto de 2025.

Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXVI Legislatura

Presente

Por este medio le envío un cordial y afectuoso saludo; a su vez, aprovecho la oportunidad para dar respuesta a la solicitud realizada en el oficio número 511/2025-2058-35, referente a dar cumplimiento con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, en el Título Cuarto, Capítulo II, artículo 35, fracción III, respeto a la entrega del informe de matrícula auditada correspondiente al primer semestre de 2025 de la Universidad Autónoma de Zacatecas .

Sin más por el momento, me despido de usted no sin antes agradecer las atenciones brindadas al presente.

Atentamente

Doctor Juan Armando Flores de la Torre (rúbrica)

Rector

Que reforma el artículo 147 de la Ley Aduanera, recibida de la diputada Leticia Barrera Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

La suscrita diputada Leticia Barrera Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 147 de la Ley Aduanera, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el año 2018, la dependencia que encabeza la política agropecuaria del Ejecutivo federal cambió su nombre de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Sagarpa (2000 - 2018): Fue la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Sader (2018-presente): Es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que sustituyó a Sagarpa.

Cambio de nombre: La reforma administrativa de 2018 implicó la transformación de Sagarpa a Sader, con el objetivo de fortalecer el enfoque en el desarrollo rural integral.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) es la entidad que reemplazó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). El cambio de nombre tenía por objetivo reflejar un nuevo enfoque en el desarrollo rural, con énfasis en los productores de bajos.

Hoy la Sader se encarga de formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias rurales y fomentar la productividad y rentabilidad del sector.

La presente iniciativa contribuye a la armonización normativa entre la Ley Aduanera y el resto del marco jurídico nacional. La precisión institucional es clave en los procedimientos de comercio interior y exterior, particularmente en zonas fronterizas donde es fundamental garantizar certeza jurídica sobre la documentación requerida.

La actualización del nombre de la Secretaría no altera el fondo del precepto. En consecuencia, se trata de un ajuste técnico con impactos positivos para la seguridad jurídica.

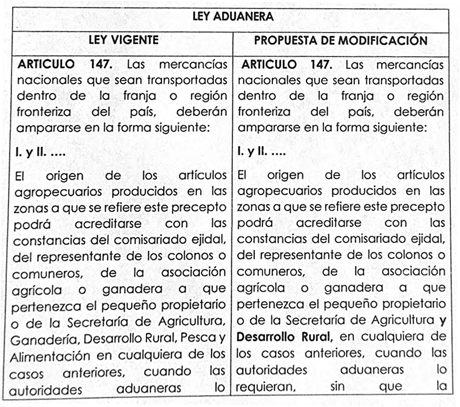

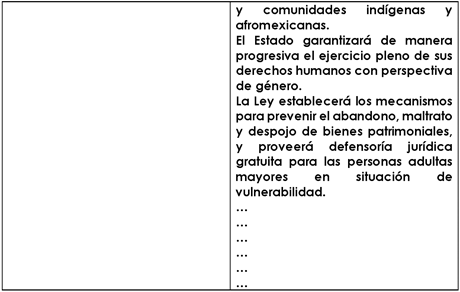

Es por esto, que esta iniciativa propone las siguientes modificaciones:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 147 de la Ley Aduanera

Artículo Único.- Se reforma el artículo 147 de la Ley Aduanera para quedar como a continuación se establece:

Artículo 147. Las mercancías nacionales que sean transportadas dentro de lo franja o región fronteriza del país, deberán ampararse en la forma siguiente:

I. y II. ....

El origen de los artículos agropecuarios producidos en las zonas o que se refiere este precepto podrá acreditarse con las constancias del comisariado ejidal, del representante de los colonos o comuneros, de lo asociación agrícola o ganadero o que pertenezca el pequeño propietario o de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en cualquiera de los casos anteriores, cuando las autoridades aduaneras lo requieran, sin que lo documentación tenga que acompañar a las mercancías.

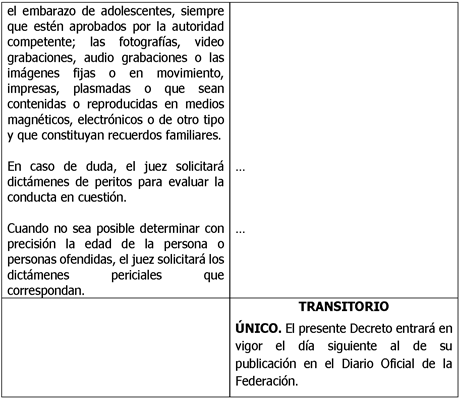

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente, a 13 de agosto de 2025.

Diputada Leticia Barrera Maldonado (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Agosto 13 de 2025.)

Que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, recibida del diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

Quien suscribe, diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 92 y la fracción IV del artículo 117 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

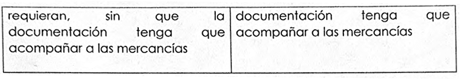

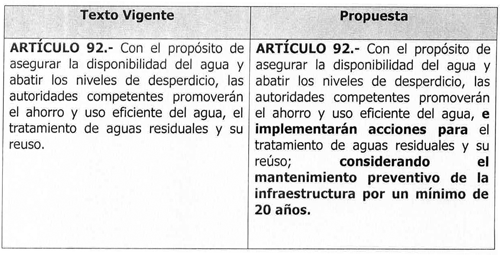

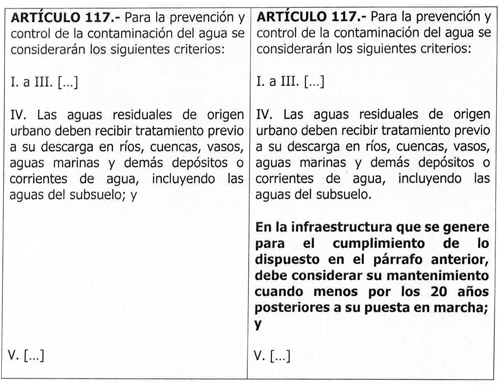

La presente iniciativa tiene como objetivo establecer que en materia de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y su reúso, deba considerarse el mantenimiento preventivo de estas plantas por parte de quien las construya, por un mínimo de 20 años posteriores a su puesta en marcha.

Lo anterior parte del reconocimiento de que el acceso al agua limpia, el saneamiento y la protección de los cuerpos de agua no pueden entenderse únicamente como aspiraciones políticas, sino como obligaciones jurídicas derivadas del marco constitucional e internacional en materia de derechos humanos y medio ambiente.

En este contexto, la sostenibilidad y eficiencia operativa de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales constituye un componente central del cumplimiento de dichos mandatos.

Por ello, a través de la reforma al artículo 97, se pretende que: tratándose de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio, las autoridades competentes promoverán e implementarán acciones para el tratamiento de aguas residuales y su reúso; considerando el mantenimiento preventivo de la infraestructura por un mínimo de 20 años.

En ese mismo sentido, con la modificación a la fracción IV del artículo 117, se busca establecer que, en el criterio para la prevención y contaminación del agua, la infraestructura que se genere para el tratamiento de aguas residuales de origen urbano que deben recibir tratamiento previo a su descarga, considere el mantenimiento cuando menos por los 20 años posteriores a su puesta en marcha.

Por ello, la iniciativa pretende su justificación a través de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. La presente iniciativa encuentra su sustento en la obligación constitucional y convencional de garantizar el derecho humano al agua.

El artículo 4o., párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce expresamente el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua en cantidad y calidad suficientes, asequibles y accesibles para el consumo personal y doméstico.1

Este derecho ha sido desarrollado a nivel internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 64/292, 2010), que reconoce el agua potable y el saneamiento como derechos humanos esenciales para el pleno disfrute de la vida.2

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva OC-23/17, ha interpretado que los estados están obligados a garantizar condiciones estructurales sostenibles para proteger el ambiente y asegurar la disponibilidad de recursos hídricos, lo cual incluye infraestructura adecuada para el tratamiento de aguas residuales.3

Así, la infraestructura hidráulica no debe concebirse como un esfuerzo puntual de construcción, sino como una responsabilidad sostenida de mantenimiento y operación , sin la cual se compromete gravemente el ejercicio del derecho humano al agua y al ambiente sano.

Segundo. Internamente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) se fundamenta en principios rectores de política ambiental, entre los que destacan la prevención del daño ambiental y la sustentabilidad del desarrollo (artículo 15, fracciones I, II y III).4

En este sentido, el tratamiento de aguas residuales y el cuidado de la infraestructura respectiva se insertan dentro de una lógica preventiva y de largo plazo.

La experiencia institucional ha demostrado que la falta de mantenimiento adecuado en plantas de tratamiento genera colapsos prematuros, vertimientos sin control y altos costos sociales y ambientales . Un estudio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) reveló que más de 50 por ciento de las plantas de tratamiento en México presentan fallas operativas graves por falta de mantenimiento preventivo, lo que anula sus beneficios y representa un riesgo sanitario y ecológico persistente.5

Tercero. La reforma que se propone responde también a consideraciones de eficiencia presupuestaria y financiera. Diversos estudios internacionales han demostrado que el costo del mantenimiento preventivo en plantas de tratamiento representa apenas entre 5 y 10 por ciento del costo total de inversión en el ciclo de vida del proyecto, mientras que su omisión puede multiplicar por tres el costo de rehabilitación posterior.6

Asimismo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha señalado en sus diagnósticos anuales que uno de los principales factores que explica la baja eficiencia en el saneamiento de aguas es la falta de esquemas contractuales que obliguen al constructor o concesionario a asegurar la operación y mantenimiento continuo de la planta.

Puesto que en algunos casos como en las plantas potabilizadoras nuevas, la empresa que las construya debe asumir su “operación transitoria” hasta por doce meses, después de lo cual el municipio u organismo operador debe hacerse cargo de operar y mantener la infraestructura. Este esquema sugiere la importancia de contar con una fase contractual que garantice continuidad operacional tras la construcción. Reglas de Operación del Programa PROAGUA 2022.7

Al establecer legalmente una obligación mínima de 20 años para el mantenimiento preventivo, la presente iniciativa cierra un vacío legal existente y garantiza un horizonte operativo que permita una planeación hídrica efectiva , alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (particularmente el Objetivo 6: “Agua limpia y saneamiento”).

La fracción IV del artículo 117 de la LGEEPA establece criterios para la prevención y control de la contaminación del agua. No obstante, la omisión de una obligación específica de mantenimiento genera un desfase entre los criterios normativos y la realidad operativa de las plantas.

Las descargas de aguas residuales sin tratamiento –frecuentes por el mal estado de estas instalaciones– tienen efectos nocivos en cuerpos de agua superficiales y subterráneos, y contribuyen a la pérdida de biodiversidad acuática, a la eutrofización de lagos y a la expansión de enfermedades hídricas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo 63 por ciento de las aguas residuales municipales reciben tratamiento, pero este porcentaje se reduce drásticamente si se excluyen las plantas en operación deficiente.8

De ahí que el mantenimiento preventivo y obligatorio no sea una prerrogativa técnica, sino una exigencia jurídica y ambiental.

Cuarto. La iniciativa se encuentra en armonía con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que en su estudio Revisión de la política de agua en México (2013) recomendó:

“Establecer mecanismos institucionales de financiamiento y seguimiento que aseguren el funcionamiento sostenible de las plantas de tratamiento, más allá del ciclo político o presupuestario”.

Del mismo modo, el Banco Mundial ha advertido que los proyectos de infraestructura sin planes de operación y mantenimiento a largo plazo suelen generar un “ciclo de inversión ineficiente”, con efectos contraproducentes en términos de gobernanza y confianza ciudadana.9

Por todo lo anterior, la presente iniciativa responde a una necesidad jurídica urgente: garantizar el ciclo completo del saneamiento de aguas, desde la inversión inicial hasta su sostenibilidad operativa a lo largo del tiempo. El mantenimiento preventivo obligatorio por al menos 20 años permite cerrar el círculo de la responsabilidad institucional, evitar el deterioro anticipado de la infraestructura y proteger los derechos fundamentales vinculados al agua y al medio ambiente.

No se trata solamente de construir plantas, sino de que éstas funcionen adecuadamente durante su vida útil para cumplir con los fines constitucionales que les dan origen. Este mandato legal representa un avance normativo imprescindible hacia un modelo de gestión ambiental más responsable, justo y sostenible.

Para mayor entendimiento de la propuesta se muestra el cuadro comparativo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigente y de la propuesta de reforma:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esa asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 92 y la fracción IV del artículo 117 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 92. Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio, las autoridades competentes promoverán el ahorro y uso eficiente del agua, e implementarán acciones para el tratamiento de aguas residuales y su reúso; considerando el mantenimiento preventivo de la infraestructura por un mínimo de 20 años.

Artículo 117. Para la prevención y control de la contaminación del agua se considerarán los siguientes criterios:

I. a III. [...]

IV. Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo.

En la infraestructura que se genere para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, debe considerar su mantenimiento cuando menos por los 20 años posteriores a su puesta en marcha; y

V. [...]

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Artículo 4o. Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos. Consultado en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 Agua y saneamiento. ACNUDH y el derecho al agua y

saneamiento. Relator Especial sobre el derecho al Agua y al

saneamiento. Consultado en https://www.ohchr.org/es/topic/water-and-sanitation#

:~:text=En%202010%2C%20la%20Asamblea%General,de%20todos%los%derechos%20humanos%C2%BB.

3 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión

consultiva oc-23/17 de 15 de noviembre de 2017 solicitada por la

República de Colombia. Consultado en

Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf

4 Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente. Artículo 15, Consultado en

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf

5 Mirtha Hernández. Aguas residuales inciden en males crónico degenerativos. Ago 6, 2018, Gaceta UNAM,

6 Cleanwat. (2024). Composición y cálculo del costo de una planta de tratamiento de aguas residuales. Recuperado. Consultado en https://www.cleanwat.com/es/news/composition-and-calculation-of-sewage-treatment-plant-cost/

7 REGLAS de Operación para el Programa de Agua

Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del

Agua, aplicables a partir de 2022, Consultado en

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/690380/Reglas_de_Operaci_n_PROAGUA_2022.pdf

8 INEGI, Estadísticas del agua en México, edición 2022

9 Banco Mundial, Water Supply and Sanation in Mexico: Public Expenditure Review, 2013. Consultado en https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documen tdetail/625411468299354741

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 13 de agosto de 2025.

Diputado Mario Calzada Mercado (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Agosto 13 de 2025.)

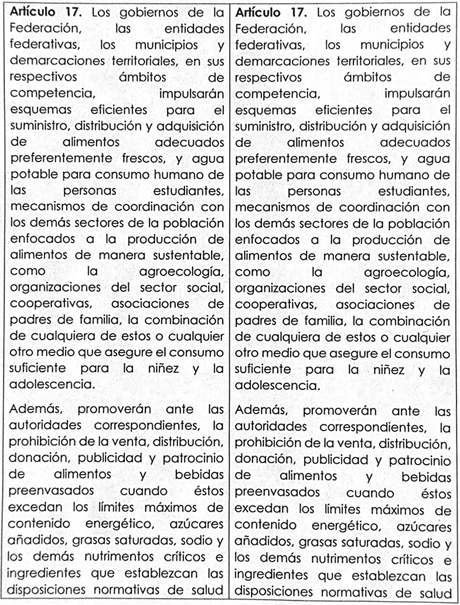

Que adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, recibida de la diputada Leticia Barrera Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

La suscrita, Leticia Barrera Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible.

Exposición de Motivos

En los últimos años el consumo de bebidas energéticas entre adolescentes se convirtió en una preocupación creciente para los profesionales de la salud en distintos países. Impulsados por estrategias de marketing que destacan su capacidad para aumentar la energía y la concentración, cada vez más jóvenes recurren a estas bebidas. Ya sea con el objetivo de enfrentar jornadas deportivas o académicas exigentes o simplemente mantenerse despiertos durante más tiempo, su consumo regular esconde numerosos riesgos para el bienestar físico y emocional.

Las bebidas energéticas, a veces confundidas con refrescos, son en realidad productos que contienen una mezcla de sustancias estimulantes. La publicidad de estas bebidas energéticas promete otorgar a quien las consume la cantidad de energía necesaria para llevar a cabo sus actividades diarias, a veces con cierto énfasis en lo deportivo, pero no necesariamente limitado a ello, pese a que sus efectos en el corto y largo plazos no son precisamente benéficos para la salud. Estas bebidas están diseñadas para brindar una sensación temporal de energía, combatir el cansancio y mejorar la concentración y el rendimiento físico y mental.

Aunque su fórmula varía de compañía a compañía, para Mariana Valdés Moreno, jefa de la carrera de Nutriología de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, su característica principal está ligada a “una cantidad muy importante de cafeína y que igual tienen mucha azúcar”.

Estas bebidas, son altos niveles de cafeína, azúcar, taurina y otros puestos estimulantes, están diseñadas para proporcionar una rápida activación del sistema nervioso central. Una sola lata puede contener entre l5 y 300 mg de cafeína, lo que representa hasta tres veces la dosis máxima recomendada para adolescentes.

La cafeína puede interferir con el desarrollo neurológico, sobre todo en áreas del cerebro relacionadas con el aprendizaje, la regulación emocional y el sueño profundo.

Por otro lado, la taurina, a menudo presente en bebidas energéticas, puede tener efectos negativos en adolescentes, especialmente en el desarrollo cerebral y el sistema nervioso.

La Clínica Mayo advirtió que superar los l00 mg diarios de cafeína en menores puede producir efectos adversos inmediatos y consecuencias a largo plazo, especialmente en órganos como el corazón y los riñones.

Por lo general, además de combinar cafeína y taurina, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a éstas pueden sumarse sustancias como la guaraná, el ginseng, la glucuronolactona, mezclas de vitaminas del complejo B, edulcorantes calóricos (azúcar, glucosa, fructosa, jarabe de alta true osa) y no calóricos (acesulfame K, sucralosa y stevia, sodio, inositol, carnitina, extractos de café y té verde, entre otras sustancias), muchas de ellas de origen vegetal.

Estas bebidas no contienen por sí solas sustancias que proporcione un verdadero contenido energético, sino que, al ser una serie de sustancias combinadas, provocan una hiperestimulación del sistema nervioso, provocando signos: como alerta, insomnio, ansiedad, entre otros.

En México, según datos del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, considerando el periodo de 2008 a 2017-2018, el consumo de las bebidas energizantes y deportivas se elevó un 66 por ciento. “Como referencia respecto de otras bebidas, a finales de 2017, el consumo promedio mensual de bebidas energéticas y deportivas fue casi 40 veces mayor al del vino tinto -de 906 mil litros- y 4.5 veces por arriba del tequila reposado –de 8 millones 15 mil litros- en México”, apunta el organismo.

En una cuesta realizada por el Laboratorio de la Profeco arrojó que, entre mayores de 18 años, provenientes de 31 estados de la República, el 40 por ciento de los encuestados consume este tipo de bebidas por lo menos una vez por semana y el 10 por ciento lo hace diariamente.

Como anteriormente se ha mencionado las bebidas energéticas pueden ser perjudiciales para la salud debido a su alto contenido de cafeína, azúcar Y otros ingredientes que pueden provocar efectos adversos en el organismo.

El consumo excesivo de estas bebidas puede causar problemas cardíacos, gastrointestinales, de sueño y problemas de salud mental.

Efectos adversos de las bebidas energéticas: Problemas cardíacos

Problemas Cardíacos

El alto contenido de cafeína puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que puede provocar arritmias y otros problemas cardíacos.

Problemas gastrointestinales:

Las bebidas energéticas pueden causar dolor de estómago, diarrea y otros problemas digestivos.

Problemas de sueño:

La cafeína y otros estimulantes en las bebidas energéticas pueden interferir con el sueño y causar insomnio.

Problema de salud mental:

El consumo de bebidas energéticas se ha relacionado con ansiedad, estrés, depresión y, en algunos casos, ideación suicida, especialmente en adolescentes y jóvenes.

Otros efectos adversos:

Las bebidas energéticas también pueden causar deshidratación, mareos, dolores de cabeza y otros efectos negativos.

El consumo de bebidas energéticas puede desencadenar una serie de efectos secundarios negativos, especialmente en los adolescentes. Algunos de los efectos secundarios estudiados incluyen:

1. Impacto en el sistema cardiovascular: La taurina, un ingrediente común en estas bebidas, se ha asociado con un aumento en la frecuencia cardíaca y la agitación en algunos estudios.

2. Afectación del sistema nervioso: Si un adolescente tiene trastornos ansiosos previos, estos síntomas se pueden agravar.

3. Resistencia a la insulina: El alto contenido de azúcar en las bebidas energéticas puede aumentar la resistencia a la insulina, un factor de riesgo para la diabetes.

4. Riesgo de hipervitaminosis: El consumo excesivo de algunas vitaminas presentes en estas bebidas puede aumentar el riesgo de hipervitaminosis, en particular, la vitamina B3.

Una investigación de la Universidad de Minnesota también arrojó datos alarmantes: el consumo reiterado de bebidas energéticas durante la adolescencia aumenta la probabilidad de desarrollar adicciones a sustancias como el alcohol y el tabaco en etapas posteriores de la vida. Esto debido en que en muchas ocasiones se ingieren en combinación, lo que puede poner en peligro la salud.

La cafeína en las bebidas energéticas puede enmascarar los efectos del alcohol, lo que puede llevar a una mayor ingesta de alcohol y aumentar el riesgo de intoxicación etílica y otros problemas. Cuando se mezclan este tipo de bebidas con alcohol, se pueden presentar síntomas en el organismo como elevación de la presión arterial, arritmias cardiacas y si existe un consumo excesivo se pueden llegar a presentar convulsiones, infartos y accidentes cerebrovasculares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado alertas reiteradas sobre los riesgos para la salud de las bebidas energéticas. A pesar de estas advertencias, su popularidad sigue en aumento sin regulación adecuada.

En México, a partir dl 29 de marzo de 2025, entró en vigor el programa “Mi escuela saludable” que prohíbe la venta de comida chatarra en todas las cuelas del país, tanto públicas como privadas, como parte del programa “Vida Saludable” . Esta normativa busca combatir la obesidad infantil y promover hábitos alimenticios saludables entre los estudiantes.

La prohibición abarca la venta y promoción de alimentos y bebidas con sellos de advertencia, incluyendo refrescos, frituras, dulces, chocolates, pastelitos y productos similares, dentro y fuera de las escuetas. Las cafeterías escolares y tiendas dentro de los planteles no podrán vender estos productos, y se fomentará el consumo de agua natural y alimentos nutritivos.

El consumo frecuente de estas bebidas puede afectar negativamente el equilibrio adecuado de carbohidratos, grasas y proteína necesarias para un óptimo crecimiento, desarrollo y salud. Por ello, es importante concientizar sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas en los menores de 18 años y promover una alimentación y estilo de vida saludables para su bienestar general.

Considerando las guías alimentarias y las de buenas prácticas respecto a la orientación alimentaria en México, este tipo de bebidas no están consideradas ni recomendadas en ningún momento, estarían incluso más restringidas que un refresco o que las bebidas azucaradas, como los jugos procesados.

Es importante implementar medidas de regulación y control para proteger la salud y bienestar de las niñas, niños y adolescentes y con la iniciativa se pretende establecer la prohibición de la venta y el consumo de bebidas ene géticas en planteles de educación básica y media superior, con el objetivo de proteger la salud y bienestar de adolescentes, evitando que consuman productos que tengan efectos negativos en su organismo.

Es por eso, que esta iniciativa propone las siguientes modificaciones:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 17de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible

Artículo Único. - Se adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, para quedar como sigue:

Artículo 17 . Los gobiernos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán esquemas eficientes para el suministro, distribución y adquisición de alimentos adecuados preferentemente frescos, y agua potable para consumo humano de las personas estudiantes, mecanismos de coordinación con los demás sectores de la población enfocados a la producción de alimentos de manera sustentable, como la agroecología, organizaciones del sector social, cooperativas, asociaciones de padres de familia, la combinación de cualquiera de estos o cualquier otro medio que asegure el consumo suficiente para la niñez y la adolescencia.

Además, promoverán ante las autoridades correspondientes, la prohibición de la venta, distribución, donación, publicidad y patrocinio de alimentos y bebidas preenvasados cuando éstos excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás nutrientes críticos e ingredientes que establezcan las disposiciones normativas de salud competentes, tanto al interior como en las inmediaciones de los planteles escolares de educación básica.

Las instituciones de educación media superior y superior, públicas y privadas no podrán permitir la venta ni el consumo de bebidas energéticas dentro de las instalaciones escolares.

Las instituciones de educación media superior y superior promoverán el consumo de alimentos adecuados, preferentemente aquellos preparados con productos locales y a precios accesibles.

Las instituciones públicas y privadas de educación básica, media superior y superior deberán promover el cumplimiento, con pleno respeto a las instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, de los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, así como demás normativa relacionada con el fomento de estilo de vida saludable que expidan las autoridades en la materia, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento.

Transitorio

Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente, a 13 de agosto de 2025.

Diputada Leticia Barrera Maldonado (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria. Agosto 13 de 2025.)

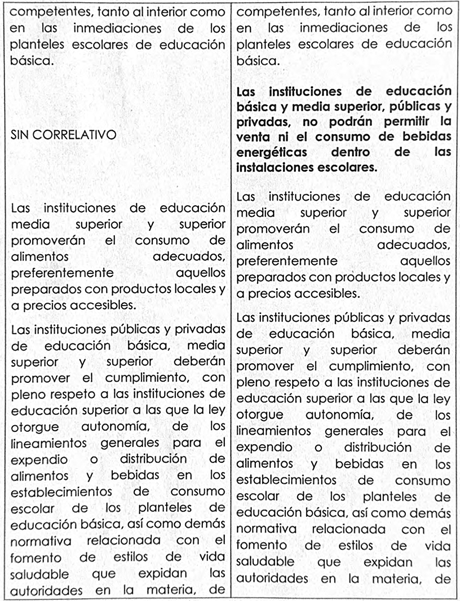

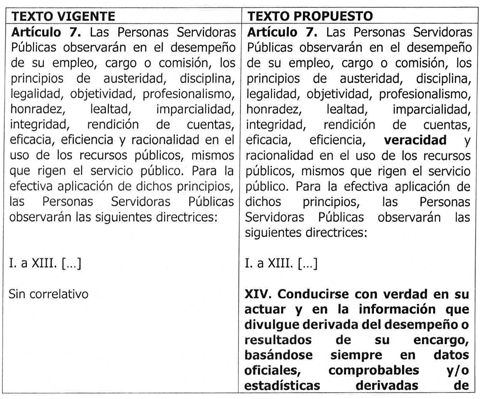

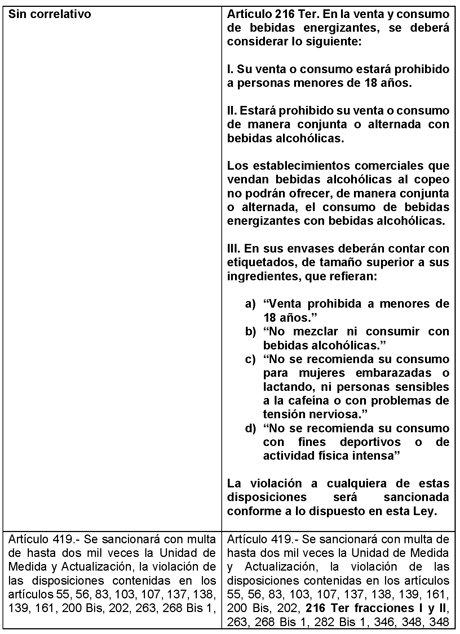

Que reforma el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, recibida del diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

Quien suscribe, diputado Mario Calzada Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona una fracción XIV al artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas , al tenor del siguiente:

Planteamiento del Problema

Una de las más profundas crisis contemporáneas en el ejercicio del servicio público no proviene exclusivamente de actos de corrupción visibles, sino de una práctica aún más insidiosa: la normalización de la mentira, la manipulación de datos y la utilización facciosa de la información. Esta práctica deteriora la confianza ciudadana, erosiona la rendición de cuentas y distorsiona la realidad que debe guiar las decisiones de política pública.

En la era de los datos y la transparencia, la veracidad no puede ser una expectativa ética vaga, sino una obligación jurídica expresa para toda persona servidora pública.

Por ello, resulta indispensable considerar como uno de los principios que las personas servidoras públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al principio de veracidad, es decir, que su conducta se base en no mentir, no engañar, así como en proporcionar, emitir o difundir información que derive del desempeño o resultado de su encargo, con base en datos ciertos y comprobables.

En consecuencia, este principio dará lugar a incluir una nueva directriz para su efectiva aplicación, que todo servidor público observará y por tanto cumplirá:

Todo servidor público deberá conducirse con verdad en su actuar y en la información que divulgue derivada del desempeño o resultados de su encargo, basándose siempre, en datos oficiales, comprobables y/o estadísticas emitidas por instituciones públicas u organismos internacionalmente reconocidos.

En los últimos años, se popularizo un slogan político de “no mentir, no engañar”, como una primicia de un buen gobierno, en ese sentido, la información que se divulgue debe estar sustentada en datos ciertos y verídicos, no se vale solo decir: “tenemos otros datos”, mucho menos, maquillarlos en los discursos para que le favorezcan al servidor público en turno. Por tanto, los datos siempre deben ser coincidentes y comprobables, para no engallar ni mentir a la ciudadanía, a los electores, ni a cualquier mexicana o mexicano.

Por lo anterior, la iniciativa pretende su justificación a través de la siguiente:

Exposición de Motivos

Primera. Todo gobierno democrático se sustenta en la legitimidad derivada del consentimiento informado de la ciudadanía. Esa legitimidad exige, como condición necesaria, que las autoridades actúen con veracidad en la emisión y difusión de la información pública.

Como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):

“El derecho a la verdad es esencial para la consolidación de los sistemas democráticos, ya que permite que las personas evalúen la actuación estatal y participen de manera informada en los asuntos públicos.”1

La manipulación deliberada de cifras o el ocultamiento parcial de datos equivale a una forma de desinformación institucionalizada y debe considerarse cuando menos, como una falta administrativa cuando se realiza desde el ejercicio del poder público.

La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el acceso a información veraz, plural y oportuna (artículo 6o.), y exige a las personas servidoras públicas conducirse con legalidad, honradez y lealtad (artículo 108).2

Aunado a ello, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece la obligación de publicar información confiable, completa, verificable, veraz y oportuna (artículo 12).3

Sin embargo, ninguna norma administrativa de responsabilidad sanciona expresamente la falsedad en la información emitida por una persona servidora pública, salvo en casos de declaraciones patrimoniales. Esta omisión legal impide sancionar conductas que afectan a la ciudadanía, como ejemplo:

La publicación de cifras falsas sobre índices de seguridad, salud o pobreza, resultados;

La presentación de informes con datos incompletos o distorsionados;

El uso reiterado del argumento “yo tengo otros datos” sin sustento técnico.

Por ello, la presente iniciativa pretende contribuir en llenar ese vacío normativo.

Segunda. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, en su recomendación sobre Integridad Pública (2017), establece que los servidores públicos deben actuar con base en hechos verificables, promoviendo el uso legítimo de la información oficial.

“La integridad pública implica actuar de forma consistente con valores, principios y normas que prioricen el interés público sobre los intereses privados, con base en hechos verificables y accesibles.”4

Asimismo, Transparencia Internacional ha advertido que la opacidad informativa y la falsedad de datos son factores de riesgo para la corrupción sistémica.

La incorporación del principio de veracidad armoniza la legislación mexicana con estos marcos globales y contribuye a fortalecer la cultura de integridad pública.

Tercera. Uno de los ejes discursivos de la actual administración pública federal ha sido el compromiso de “no mentir, no robar y no traicionar”. La iniciativa retoma esa premisa para transformarla en un mandato jurídico verificable, con posibles sanciones en caso de incumplimiento.

No se trata de restringir la libertad de expresión de las autoridades, sino de obligarlas a respaldar con fuentes oficiales y comprobables toda información relacionada con sus funciones, es una forma de vincular la narrativa pública actual con el cumplimiento de la ley.

En consecuencia, esta propuesta permitirá fortalecer la cultura de integridad y veracidad en el sector público; dotar de base legal a procedimientos de responsabilidad administrativa por falsedad o manipulación de datos; prevenir la desinformación institucional desde el aparato gubernamental; proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y confiable; así como mejorar la calidad de las políticas públicas al basarse en diagnósticos auténticos.

México necesita avanzar hacia una ética pública basada no solo en la honestidad patrimonial, sino también en la honestidad informativa. Esta reforma responde a esa necesidad, colocando a la veracidad en el lugar que le corresponde: como principio rector del servicio público y como garantía democrática para toda la ciudadanía.

Cuarta. La inclusión del principio de veracidad en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas responde a una necesidad urgente de fortalecer tanto la eficacia operativa como la credibilidad institucional del servicio público en México. En un contexto donde el escepticismo social hacia las instituciones va en aumento, la obligación jurídica de conducirse con verdad representa una respuesta estructural a la desinformación gubernamental, la manipulación de cifras y la opacidad informativa.

Al interior del gobierno, la veracidad coadyuvará a un desempeño más eficiente al propiciar que las decisiones administrativas se basen en información cierta, oficial y comprobable. Esto no solo mejora la calidad de las políticas públicas, sino que fortalece la coordinación interinstitucional, reduce los márgenes de error y elimina incentivos para prácticas simuladas. Un diagnóstico falseado genera respuestas ineficaces; en cambio, una administración basada en datos verificables permite asignar recursos con racionalidad, evaluar resultados con objetividad y corregir fallas de forma oportuna.

Hacia el exterior, el principio de veracidad se convierte en una garantía para la ciudadanía. Un gobierno que informa con claridad y sin distorsiones construye confianza, legitima sus decisiones y abre espacios para la participación pública. La mentira oficial, por el contrario, vulnera el derecho a la información consagrado en el artículo 6o. constitucional, mina la rendición de cuentas y normaliza el descrédito institucional. La veracidad, entonces, no es un valor retórico, sino un componente esencial de la transparencia activa.

Además, al armonizarse con estándares internacionales -como las recomendaciones de la OCDE y los postulados de la CIDH- este principio fortalece la cultura de integridad pública y blinda al Estado frente a prácticas de corrupción sistémica. En resumen, la veracidad dignifica el ejercicio del poder, promueve la ética pública y robustece el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía.

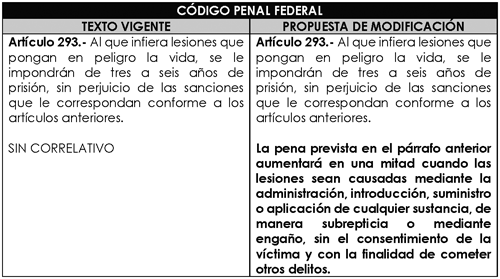

A continuación, para mayor claridad de la propuesta se presenta un cuadro comparativo entre el articulado de la ley vigente y la propuesta de reforma:

Decreto

Único. Se reforma el párrafo segundo y se adiciona una fracción XIV al artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:

Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de austeridad, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, veracidad y racionalidad en el uso de los recursos públicos, mismos que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, las Personas Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices:

I. a XIII. [...]

XIV. Conducirse con verdad en su actuar y en la información que divulgue derivada del desempeño o resultados de su encargo, basándose siempre, en datos oficiales, comprobables y/ o estadísticas derivadas de instituciones públicas u organismos internacionalmente reconocidos.

[...]

Articulo Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas de los estados contarán con 90 días hábiles contados a partir de la publicación del presente Decreto, para llevar a cabo la adecuación de su legislación local con base en lo aprobado.

Notas

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

(2014). Informe sobre la verdad, la justicia y la reparación.

Organización de los Estados Americanos. Consultado el 20 de mayo en:

https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/VerdadjusticiaReparacion.pdf

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2024). Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2024. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica. pdf

3 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2025). DOF 20/03/2025. Nueva Ley. Consultado el 20 de mayo de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2017). Recomendación del Consejo sobre Integridad Pública. OECD Publishing. https://www.oecd.org/gov/ethics/OECDRecommendation-Public-Integrity-ESP .pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, miércoles 13 de agosto de 2025.

Diputado Mario Calzada Mercado (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Agosto 13 de 2025.)

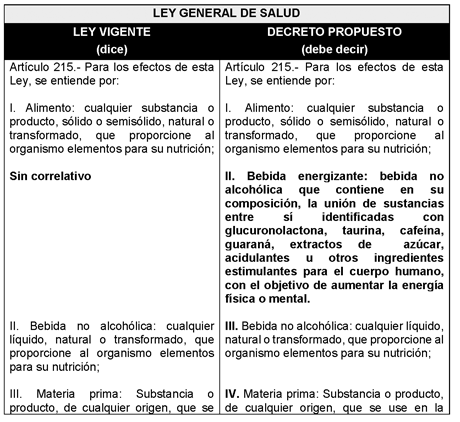

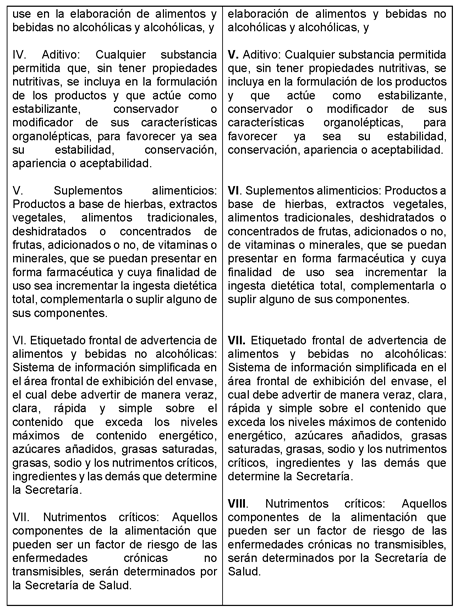

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas energizantes, recibida de la diputada Abigaíl Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

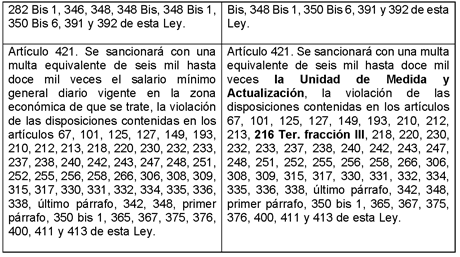

Quien suscribe, diputada Abigaíl Arredondo Ramos , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esa soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción II, recorriendo las subsecuentes en su orden del artículo 215, un artículo 216 Ter., y reforman los artículos 419 y 421, todos de la Ley General de Salud, en materia de bebidas energizantes, al tenor de lo siguiente:

Planteamiento del problema: el consumo de bebidas energizantes en nuestro país ha ido en aumento en los últimos años, especialmente en el sector de la personas jóvenes y menores de edad. Muchas ocasiones, estas bebidas se utilizan de forma incorrecta, consumiéndose en exceso, mezclándose con bebidas alcohólicas o para el desarrollo de actividades deportivas de alta intensidad. La consecuencia es una mayor presencia de hechos lamentables como decesos o problemas cardiovasculares en personas de baja edad, así como un aumento en enfermedades crónico-degenerativas por su alto contenido calórico.

Esta iniciativa propone prohibir su consumo en menores de edad, así como su combinación con bebidas alcohólicas en establecimientos con venta al copeo, y como medida preventiva, la inclusión de leyendas en el envase que adviertan sobre el riesgo que representa su consumo para la salud.

Exposición de Motivos

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece y reconoce el derecho fundamental de protección a la salud, el cual ha sido abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un derecho con dos dimensiones: individual y social.

En el plano individual, el Alto Tribunal ha establecido que el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental,

consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica; y en un plano social, implica el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, lo que comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras.1

Así, la protección a la salud abarca acciones tendientes a desarrollar políticas públicas que identifiquen los principales problemas que afectan la salud pública de la sociedad.

En este punto, tiene una gran relevancia la prevención, pues para evitar la propagación de enfermedades crónico-degenerativas o cancerígenas, es indispensable que las personas conozcan los riesgos y consecuencias que derivan de sus hábitos de consumo, especialmente, de aquellos alimentos y productos con alto contenido calórico o graso.

Producto de la dinámica social en que vivimos, es común y recurrente que las personas experimenten situaciones de constante estrés y fatiga, sea por agotamiento físico o mental. Como respuesta, se ha impulsado el consumo de bebidas azucaradas adicionadas con ciertas sustancias estimulantes, como la cafeína, taurina, o glucuronolactona, que permiten reactivar el cuerpo.

Así, se ha vuelto algo común y cotidiano en la ciudadanía el consumo de bebidas energizantes, no alcohólicas, que contienen una serie de compuestos químicos estimulantes para el sistema nervioso que provocan explosiones de dopamina, serotonina, endorfinas y oxitocina, permitiendo recobrar e impulsar de golpe la energía que muchas veces se ve disminuida por las presiones de la vida diaria.

De acuerdo con un sondeo publicado por la Procuraduría Federal del Consumidor, 7 de cada 10 jóvenes mayores de 18 años, manifestó consumir alguna de esas bebidas, y de ese universo, por lo menos la mitad, aceptó hacerlo hecho por lo menos una vez por semana. Asimismo, refirió que el 43 por ciento de los encuestados aceptó mezclarlas en ocasiones con bebidas alcohólicas.2

Conforme a la Organización Mundial de la Salud, estas sustancias representan un riesgo a la salud si no son consumidas de forma equilibrada y responsable. Dicha organización señala que “...en las encuestas nacionales sobre alimentación se ha comprobado que la ingesta de alimentos y bebidas ricos en azúcares libres puede ser una fuente importante de calorías innecesarias, especialmente para los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes.”3

Además, la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo federal ha señalado que “...estas bebidas no contienen por sí solas sustancias que proporcionen un verdadero contenido energético sino que, al ser una serie de sustancias combinadas, provocan una hiperestimulación del sistema nervioso, provocando signos como alerta, excitación, insomnio, ansiedad, entre otros...”4

El consumo inadecuado de estos productos representa un problema creciente en nuestro país. Cada vez son más frecuentes los casos en los que personas jóvenes, menores de 30 años, sufren graves daños cardiovasculares o incluso pierden la vida debido a un consumo excesivo o inapropiado, ya sea durante la práctica de actividad física intensa, al mezclarlos con bebidas alcohólicas, o en personas con condiciones particulares como hipertensión o embarazo, para quienes su ingesta está especialmente contraindicada. Además, en los últimos años, se ha incrementado notablemente su consumo entre menores de edad, generando en ellas preocupantes adicciones a las sustancias que contienen.

Así lo ha referido la Secretaría de Salud federal, al señalar que esas bebidas “...Las consumen principalmente los jóvenes y en muchas ocasiones se ingieren en combinación con alcohol, lo que puede poner en peligro la salud. Cuando se mezclan, se pueden presentar síntomas en el organismo como elevación de la presión arterial, arritmias cardiacas y si existe un consumo excesivo se pueden llegar a presentar convulsiones, infartos y accidentes cerebrovasculares.”5

De acuerdo con un estudio realizado en el 2014 por investigadores de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, existen suficientes evidencias de los efectos adversos de algunos de sus componentes más comunes en las bebidas energéticas, como la cafeína, la taurina y la canitina. El primero provoca afectaciones cardiovasculares y respiratorias, como taquiarritmias, el segundo provoca taquicardia y el tercero presenta riesgo de endometriosis.6

De igual manera, atento a ese estudio, se detectaron los siguientes efectos negativos en la salud de los consumidores:

“El consumo de bebidas energizantes, en conjunto con alcohol, reduce la intensidad de varios de los síntomas subjetivos de la intoxicación, pero no afecta significativamente la alteración de la coordinación motora y el tiempo de respuesta visual. Adicionalmente, el consumo de bebidas energizantes está estrechamente asociado con conductas problemáticas, si es frecuente permite identificar a los estudiantes en riesgo de consumo de otras sustancias adictivas, como marihuana, cocaína, éxtasis, metanfetaminas y popper (10).

Respecto a la creencia popular de que las bebidas energizantes combinadas con el alcohol reducen el efecto depresor de este último, Ferreira y colaboradores (25) compararon la respuesta de una prueba de esfuerzo máxima en tres grupos de pacientes: algunos ingirieron bebidas energizantes, otros alcohol y el tercer grupo una combinación de ambos; en este estudio no se encontraron diferencias significativas en la respuesta a la prueba de esfuerzo, entre quienes consumieron alcohol solo o combinado con bebidas energizantes.

Un estudio realizado en Brasil encontró que los consumidores de un coctel de bebidas energizantes y alcohol presentaban deterioro en la percepción de la coordinación, debilidad, sequedad bucal y cefalea, siendo menores estas alteraciones en sujetos que consumieron solamente alcohol (24). Adicionalmente, de acuerdo con Souza y su grupo de investigación (26), el consumo de bebidas energizantes está asociado al de alcohol, e inclusive al de otras drogas de abuso, sin evidencia científica para justificar su uso en la dieta diaria, ni en situaciones como el deporte, el bajo rendimiento escolar o afecciones como la depresión. En cambio, hay evidencia acerca de las alteraciones en el comportamiento, la subestimación del grado de intoxicación etílica y diversos reportes de casos sobre efectos cardiacos adversos relacionados con el consumo de estas bebidas (26).”7

Aunado a ello, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Nacional Andrés Bello y de la Universidad San Sebastián, ambas de Concepción, Chile, detectaron los efectos nocivos que estas bebidas provocan en el estado de ánimo y emocional en jóvenes de entre 13 a 25 años de edad:

“Los estudios revisados evidencian que ser consumidor frecuente, o después de consumir bebidas energéticas, los niveles de ansiedad, depresión y, en menor medida, la agresividad y riesgo suicida aumentaron en comparación con aquellos que no consumían. Los resultados de los estudios muestran una relación entre el consumo de bebidas energéticas y malestar psicológico de distintas formas, evidenciando cómo el cese o disminución de este consumo disminuyen los niveles de estrés y ansiedad. Esto se puede ver influenciado por género y edad, siendo más afectados los adolescentes de género masculino.”8

Por todo lo anterior, es claro que el consumo excesivo de estas bebidas, así como su asociación con otras bebidas, como las alcohólicas, provoca serios daños en el estado de salud de las personas que las ingieren, así como alteraciones a su estado psico- emocional.

Por ello, y considerando que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger el interés superior de la niñez y, en ese sentido, conforme al artículo 50 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de combatir la desnutrición crónica y aguda, el sobrepeso y la obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada.

Es que esta iniciativa propone la adopción de medidas preventivas y prohibitivas para frenar los efectos negativos derivados del consumo de estas sustancias.

En primer lugar, se plantea prohibir la venta y el consumo de estas bebidas a personas menores de 18 años, así como impedir su combinación con bebidas alcohólicas en bares, restaurantes, centros sociales o cualquier otro establecimiento donde se vendan bebidas por copeo.