Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6854, lunes 18 de agosto de 2025

- Que adiciona la fracción XXVII Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de permisos otorgados a madres, padres o tutores legales de personas con discapacidad, recibida de la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

- Que reforma el primer párrafo del artículo 261 y el artículo 266 Ter, y deroga el 262 y 263 del Código Penal Federal, en materia de eliminación del estupro, recibida de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

- Que adiciona el artículo 10 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de eliminar el impuesto rosa, recibida de la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

- Que reforma el artículo 75 de la Ley General de Educación, en materia de nutrición, recibida la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

- Que reforma el artículo 62 de la Ley General de Salud, en materia de mortalidad materna, fetal o perinatal, recibida de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

- Que adiciona un artículo 389 Ter al Código Penal Federal, recibida del diputado Gilberto Herrera Solórzano, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

- Que establece las características de una moneda conmemorativa de los 500 años de la ciudad de Tlaxcala, recibida del diputado Hugo Éric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

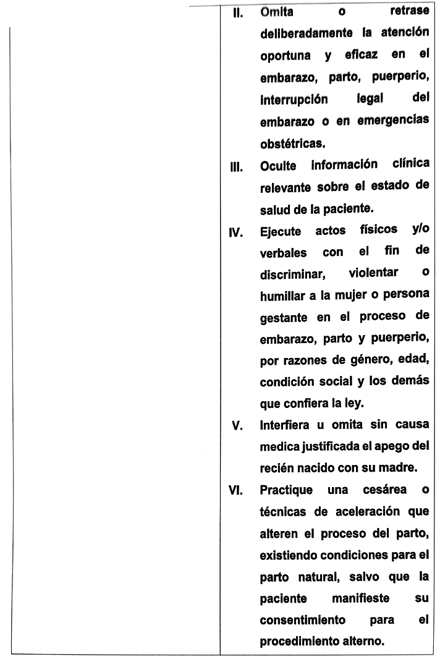

- Que adiciona el artículo 199 Septimus al Código Penal Federal, en materia de violencia obstétrica, recibida de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

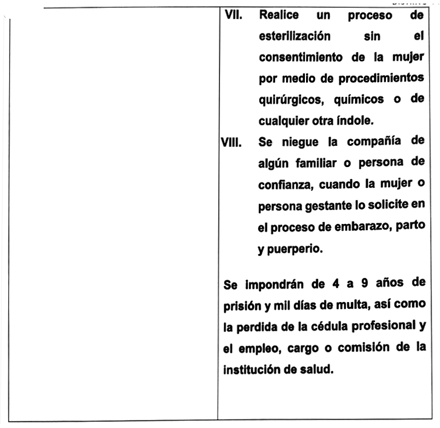

- Que reforma el artículo 17 de la Ley Agraria, en materia de sucesión ejidal, recibida de la diputada Haidyd Arreola López, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

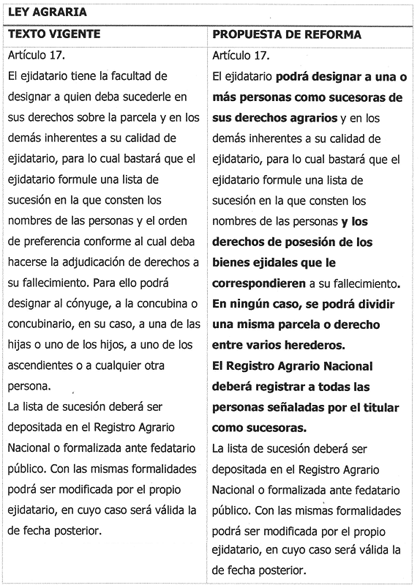

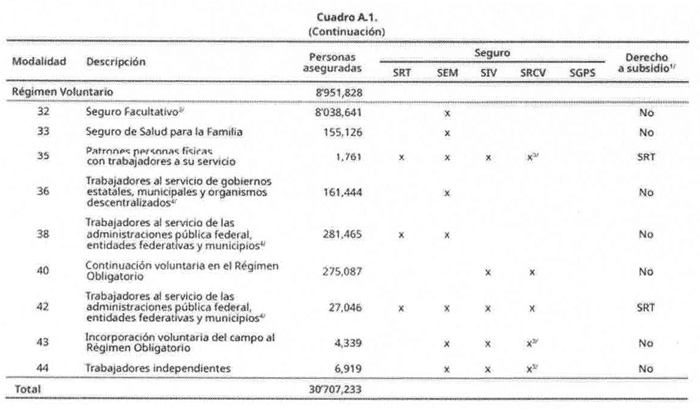

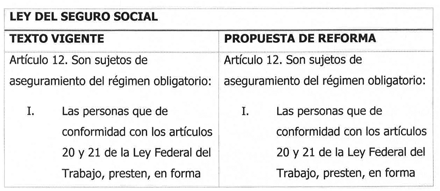

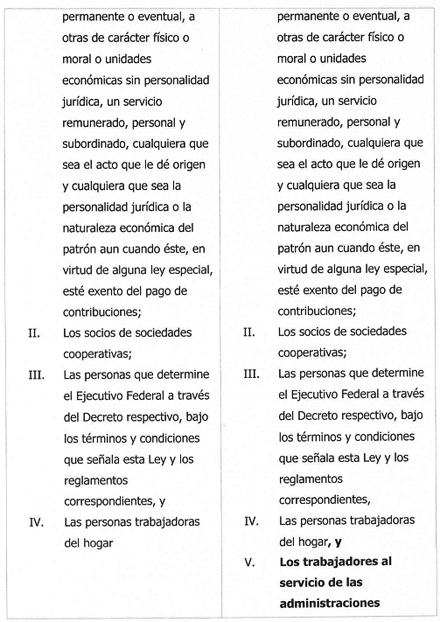

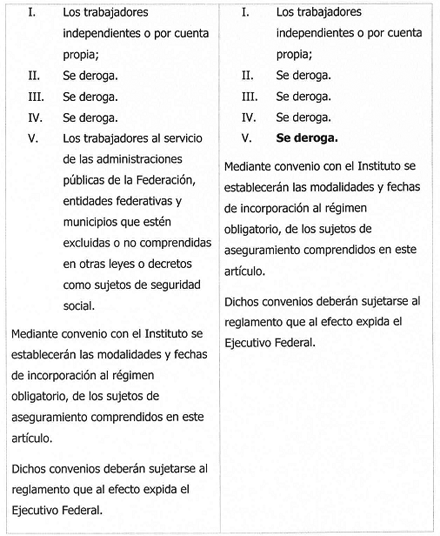

- Que reforma los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, en materia de acceso a servicios de guardería a los trabajadores al servicio de la administración pública federal, estatal y municipal, recibida de la diputada Haidyd Arreola López, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

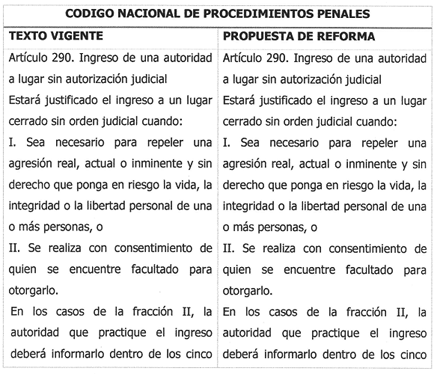

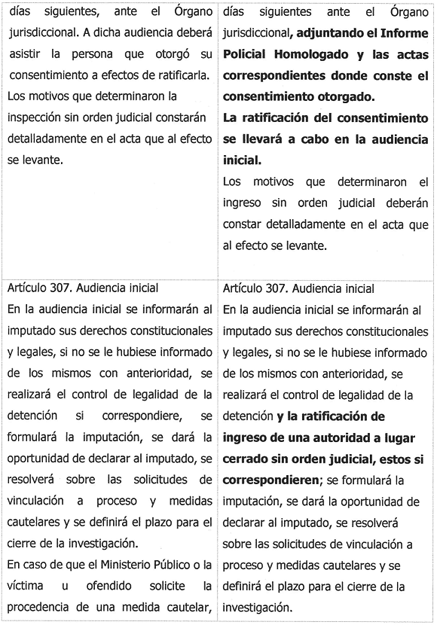

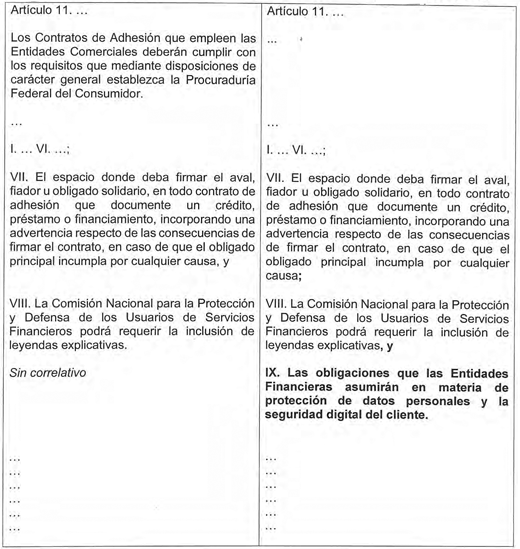

- Que reforma los artículos 290 y 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de eliminación de audiencia de ratificación de ingreso de una autoridad a lugar sin autorización judicial, recibida de la diputada Haidyd Arreola López, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

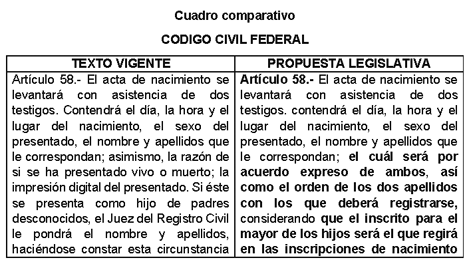

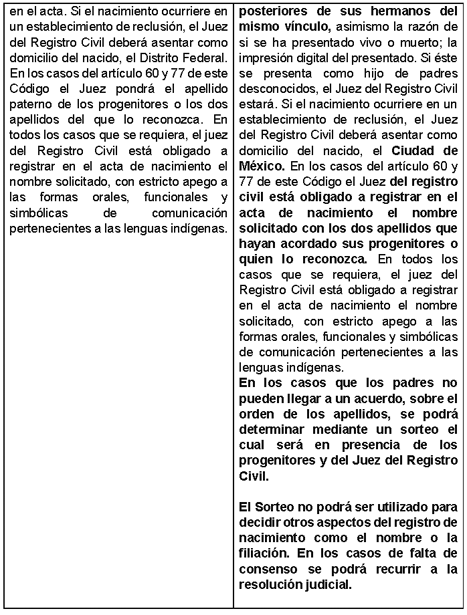

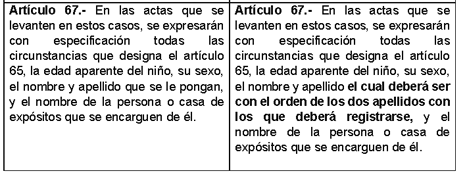

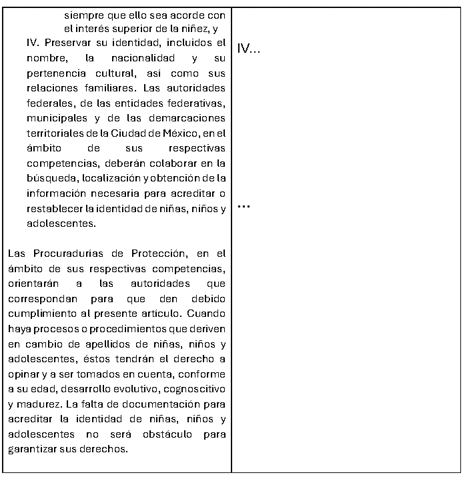

- Que reforma el Código Civil Federal y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, recibida de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

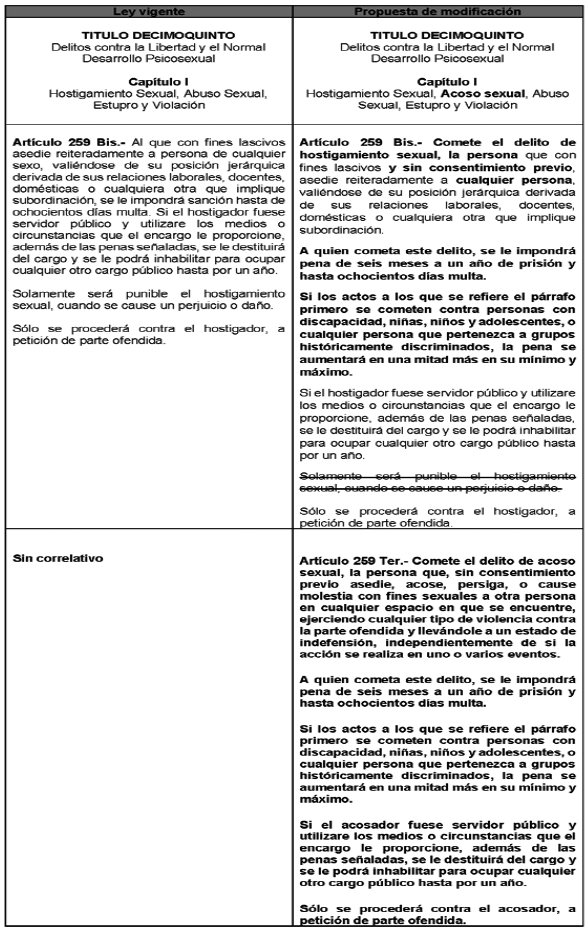

- Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de acoso y hostigamiento sexuales, recibida de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, recibida de la diputada Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

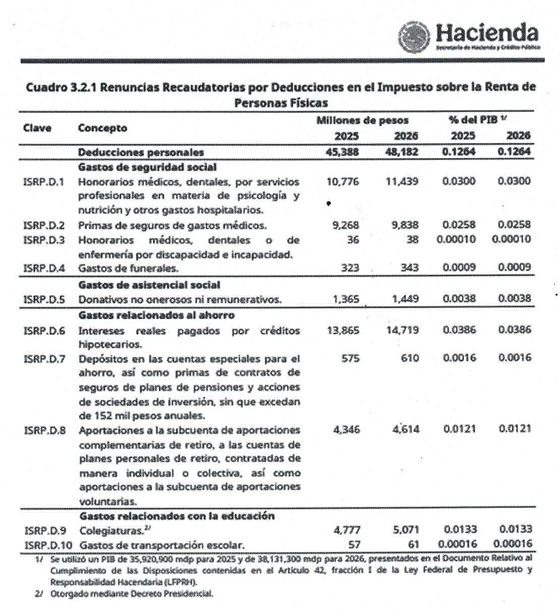

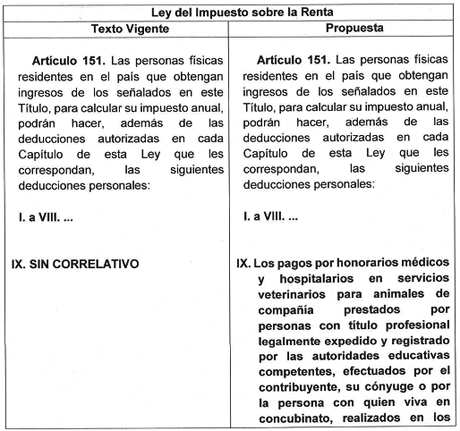

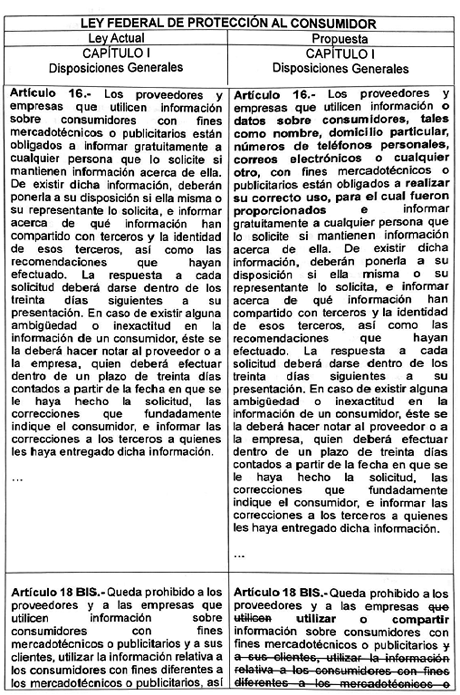

- Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, recibida de la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, del Grupo Parlamentario Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

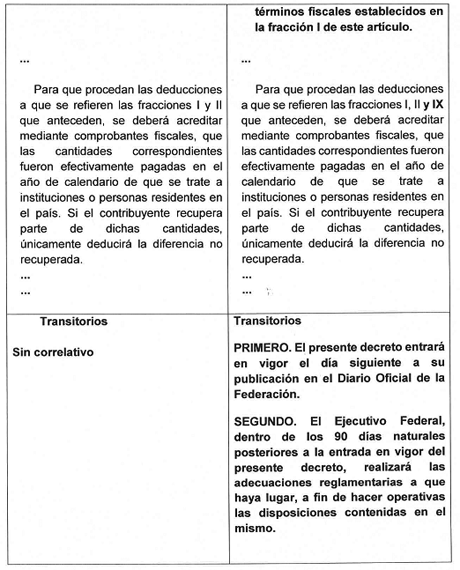

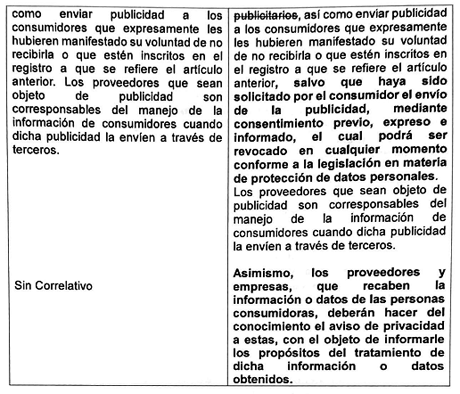

- Que se reforma el primer párrafo al artículo 16, reforma el primer párrafo y adiciona un segundo párrafo al artículo 18 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por el diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

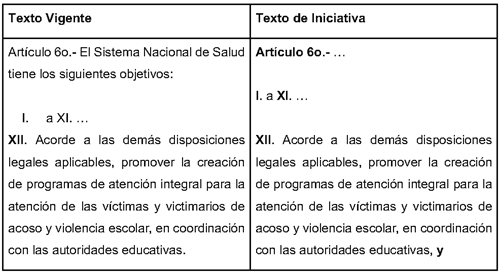

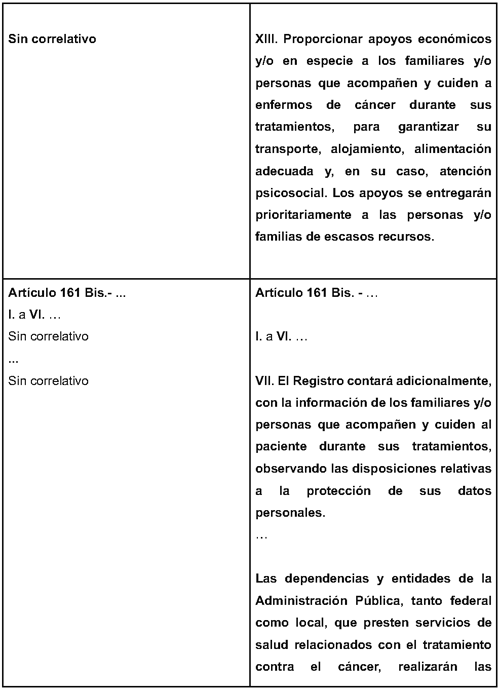

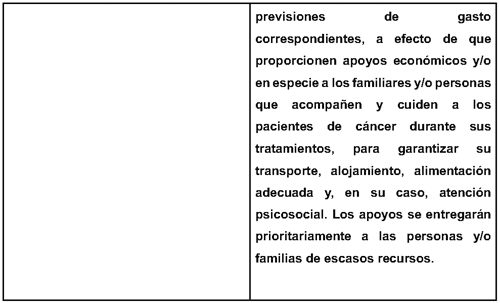

- Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de apoyos a personas que acompañan y cuidan de enfermos con cáncer en sus tratamientos, recibida de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

- Que adiciona el capítulo vigésimo primero al título segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recibida del diputado Óscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

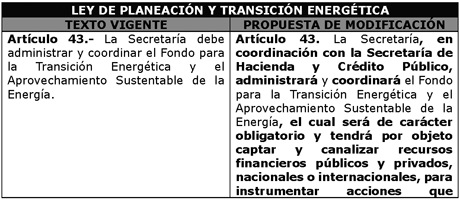

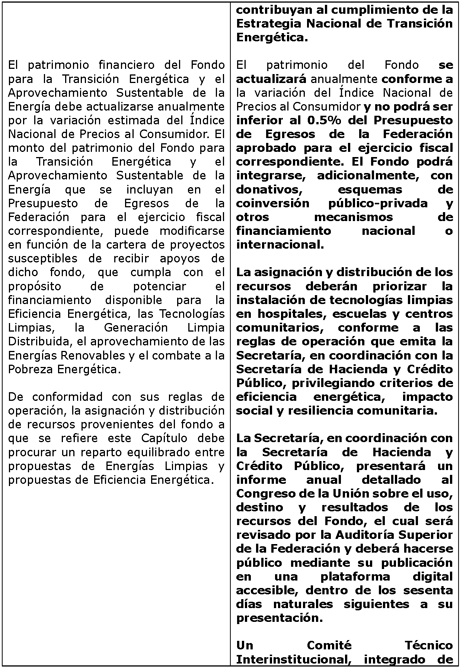

- Que reforma el artículo 43 de la Ley de Planeación y Transición Energética, recibida del diputado Óscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

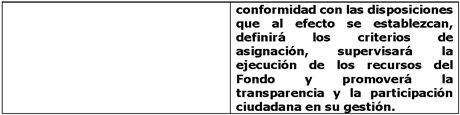

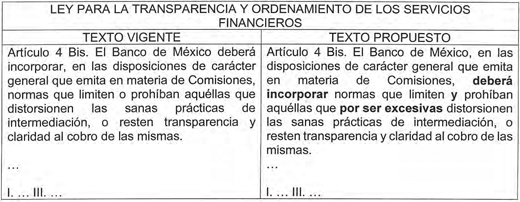

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de usura, recibida de la diputada Vanessa López Carrillo, del Grupo Parlamentario del PT, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

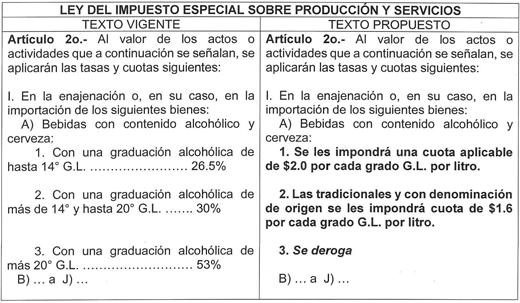

- Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de impuestos a bebidas alcohólicas, recibida de la diputada Vanessa López Carrillo, del Grupo Parlamentario del PT, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

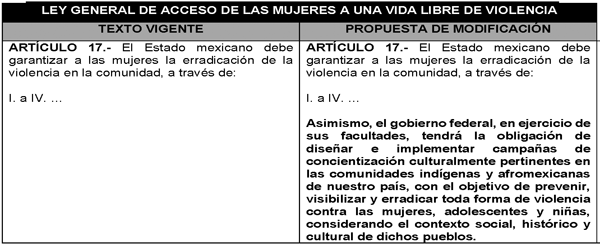

- Que adiciona la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por el diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

- Para inscribir en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la frase “A los Pueblos Indígenas, sustento de la Nación mexicana”, recibida del diputado Gerardo Olivares Mejía, del Grupo Parlamentario del PT, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

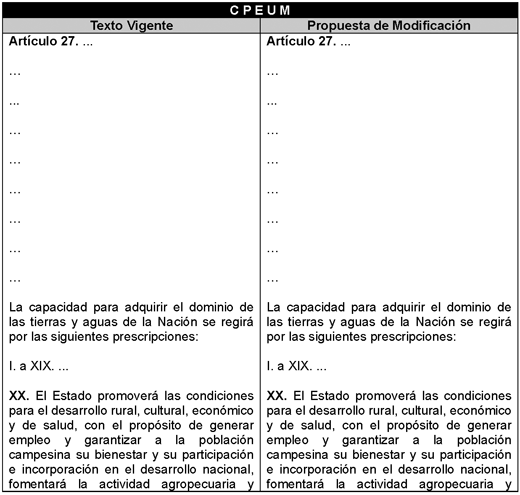

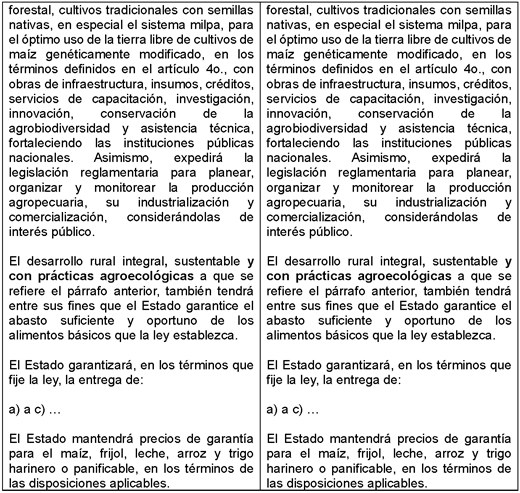

- Que reforma la fracción XX del décimo párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

- Para inscribir en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la frase: “A las maestras y maestros, agentes de la transformación social”, recibida del diputado Gerardo Olivares Mejía, del Grupo Parlamentario del PT, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

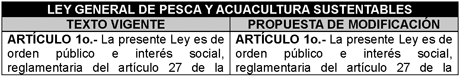

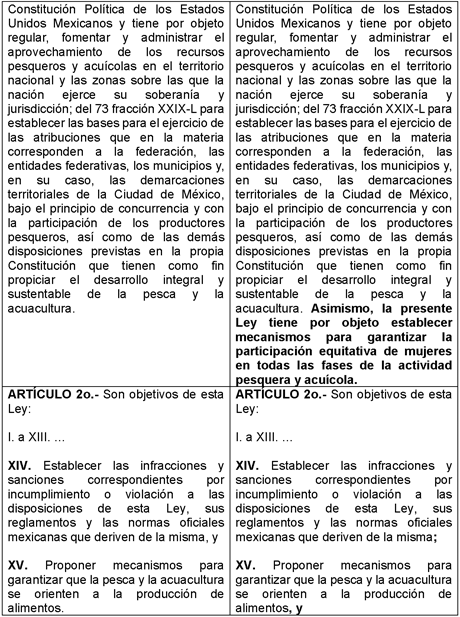

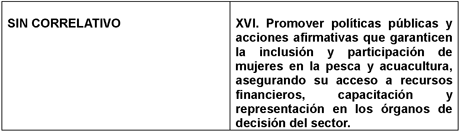

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, recibida de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

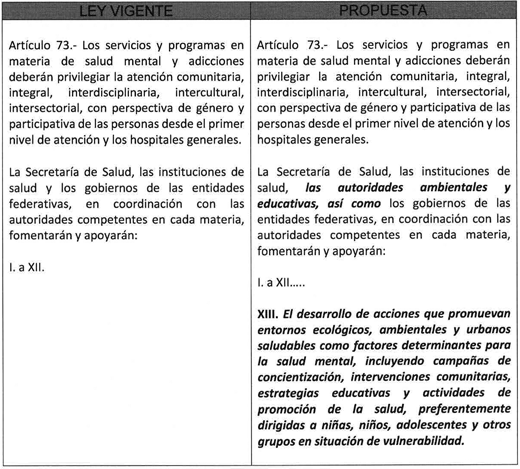

- Que reforma el segundo párrafo del artículo 73 y adiciona una fracción XIII al mismo artículo, del capítulo VII, de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y bienestar socioambiental, recibida de la diputada Marcela Michel López, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

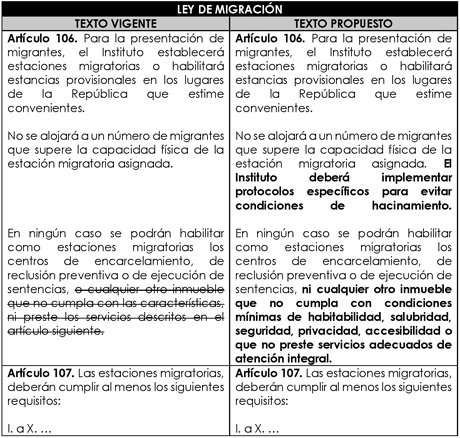

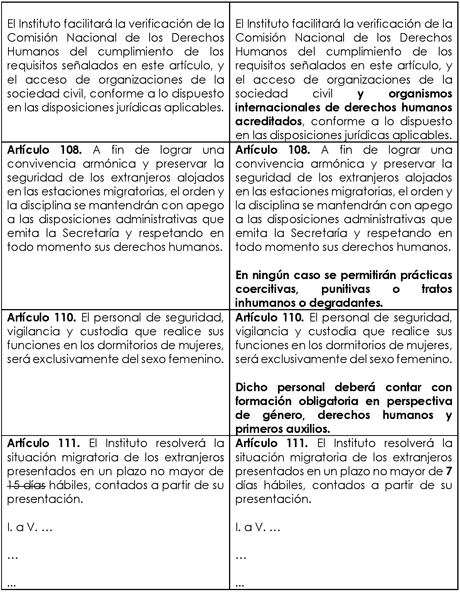

- Que reforma los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley de Migración, recibida del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

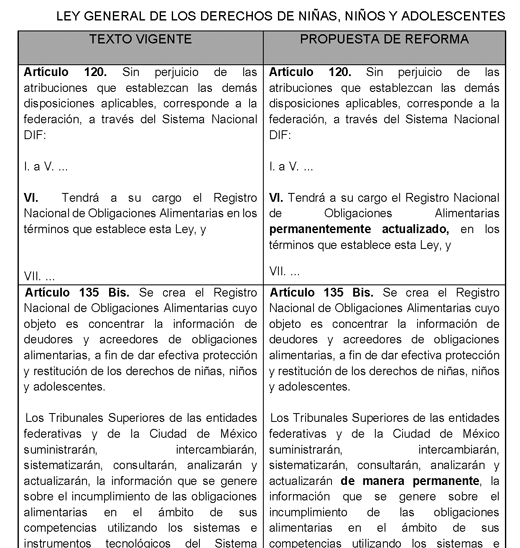

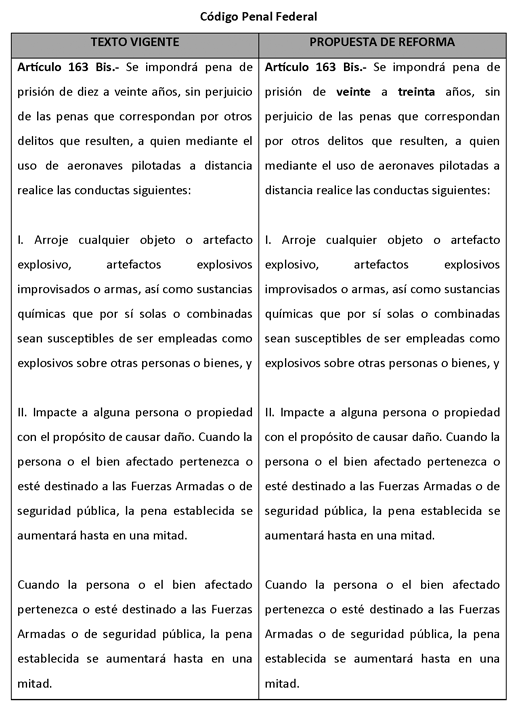

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de deudores alimentarios, recibida de la diputada María Graciela Gaitán Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

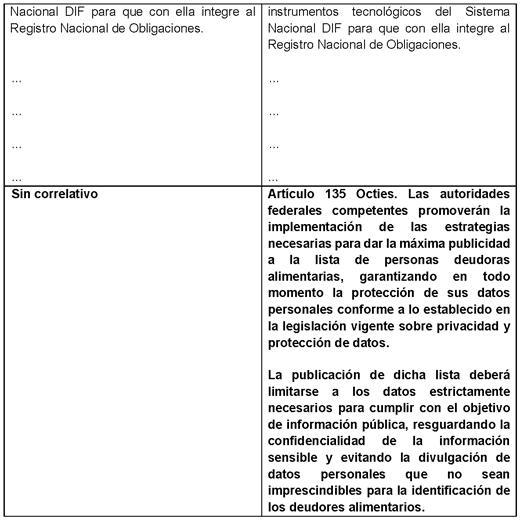

- Que reforma el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, recibida del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

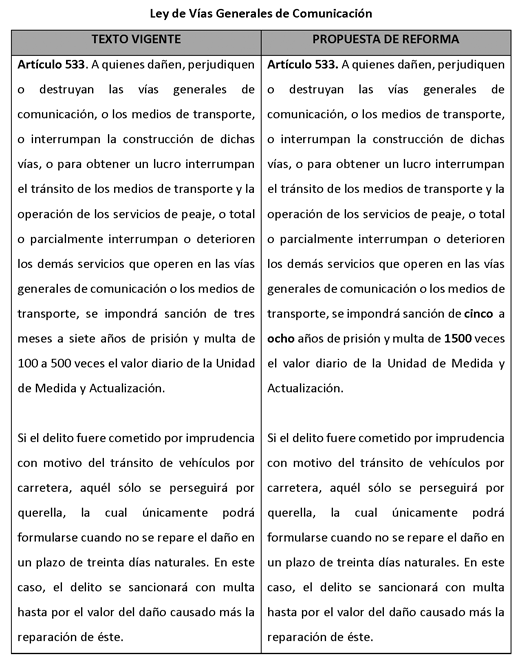

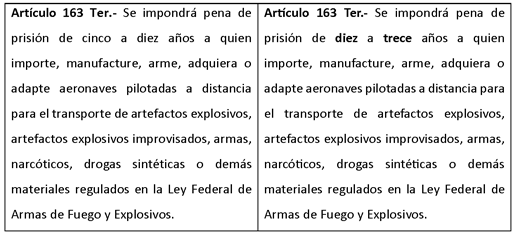

- Que reforma los artículos 163 Bis y 163 Ter del Código Penal Federal, a fin de aumentar la pena en delitos relacionados con el uso de drones, recibida del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2025

- De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a la reunión en comisiones unidas con la de Educación y con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que tendrá lugar el lunes 18 de agosto, a las 12:00 horas

- De la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la sexta reunión de junta directiva, que tendrá lugar el lunes 18 de agosto, a las 13:00 horas

- De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a la décima reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 20 de agosto, a las 16:000 horas cambió de hora y lugar

- De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a la quinta reunión ordinaria de la Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género, el miércoles 20 de agosto, a las 13:00 horas

- De la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, a la octava reunión de junta directiva, que se realizará el lunes 25 de agosto, a las 11:30 horas

- De la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, a la octava reunión ordinaria, que se realizará el lunes 25 de agosto, a las 12:00 horas

- De la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, a la novena reunión de junta directiva, que se efectuará el martes 26 de agosto, a las 9:30 horas

- De la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, a la novena reunión ordinaria, que se efectuará el martes 26 de agosto, a las 10:00 horas

- De la Comisión Asuntos Frontera Sur, a la novena reunión de junta directiva, que se realizará el miércoles 27 de agosto, a las 11:00 horas

- De la Comisión de Asuntos Frontera Sur, a la novena reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 27 de agosto, a las 11:30 horas

De la Mesa Directiva

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención, a efecto de que presenten los dictámenes correspondientes de los asuntos que les han sido turnados, a las comisiones siguientes:

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Bis del Código Penal Federal.

Presentada por el Congreso del Estado de Jalisco.

Comisión de Justicia.

Expediente 2651.

Cuarta sección.

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.

Presentada por el Congreso del Estado de Jalisco.

Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Expediente 2654.

Séptima sección.

3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 144 de la Ley General de Víctimas.

Presentada por el diputado Ricardo Crespo Arroyo, Morena.

Comisión de Justicia.

Expediente 2658.

Cuarta sección.

Ciudad de México, a 18 de agosto de 2025

Atentamente

Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica)

Presidente

Del Servicio de Administración Tributaria, con la que informa que durante julio de 2025 no realizó ninguna entrega de bienes en asignación o donación, para dar destino a las mercancías de comercio exterior que han pasado a propiedad del fisco federal o que pueden disponerse legalmente de ellas, que no resultan transferibles al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de julio de 2025

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2025.

Senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

LXVI Legislatura, Primer Año de Ejercicio, Segundo Receso (Mayo-Agosto de 2025)

Presente

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, cuarto párrafo de la Ley Aduanera vigente, por medio del presente me permito Informar que, durante el mes de julio de 2025, el Servicio de Administración Tributaria, a través de sus unidades administrativas Centrales y Desconcentradas competentes para dar destino (asignación o donación) a las mercancías de comercio exterior que han pasado a propiedad del fisco federal o que puede disponerse legalmente de ellas, que no resultan transferibles al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), no realizó ninguna entrega de bienes en asignación o donación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ingeniero Jorge Antonio Dorantes Arellano (rúbrica)

Administrador Central de Destino de Bienes

(Remitida a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de las Cámaras de Senadores y de Diputados.

Que adiciona la fracción XXVII Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de permisos otorgados a madres, padres o tutores legales de personas con discapacidad, recibida de la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

La suscrita, Petra Romero Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de permisos otorgados a madres, padres o tutores legales de personas con discapacidad, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En México, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda de2020, más de 6 millones de personas viven con discapacidad (Inegi, 2020).1 La atención de las necesidades educativas, médicas y de desarrollo integral de las personas con discapacidad requiere la participación constante de padres, madres y tutores. Sin embargo, la actual Ley Federal del Trabajo no contempla de manera explícita permisos laborales para las personas trabajadoras que tienen bajo su cuidado a personas con discapacidad, para que puedan asistir a citas médicas o a eventos escolares fundamentales, como la entrega de calificaciones o graduaciones.

El derecho a la igualdad y no discriminación esta? consagrado en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006),2 ratificada por México en 2007. En su artículo 27 este instrumento señala que los Estados deben proteger el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones, lo que incluye adoptar medidas que promuevan la conciliación de la vida laboral y familiar.

Diversos estudios destacan que los cuidadores de personas con discapacidad enfrentan importantes barreras laborales, entre ellas la dificultad para asistir a citas médicas o escolares debido a la rigidez de los horarios de trabajo.

La falta de flexibilidad laboral no sólo repercute en el bienestar de las personas con discapacidad, sino que también profundiza las desigualdades económicas y sociales de las familias (Aguilar, 2018).3

Actualmente, el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo establece las obligaciones de los patrones, incluyendo conceder el tiempo necesario para el ejercicio del derecho al voto. Sin embargo, no hay obligación específica para conceder permisos vinculados al cuidado de personas con discapacidad.

La inclusión de permisos breves, justificados y con goce de sueldo para padres, madres y tutores, contribuirá? a fortalecer el derecho a la familia, el interés superior de la niñez y la inclusión social de las personas con discapacidad. Además, alinearía nuestra legislación interna con las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (Comité CDPD, 2014).4

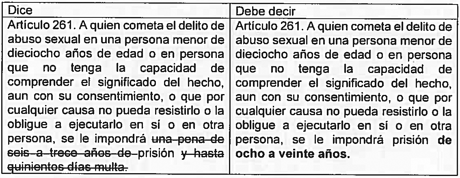

Por lo anterior, se propone reformar la Ley Federal del Trabajo para incluir de manera explícita la obligación patronal de conceder a las madres, padres o tutores legales de personas con discapacidad, al menos un permiso al mes con una duración de hasta dos horas, con goce de sueldo, para la atención médica y la participación en actividades escolares relacionadas con las personas con discapacidad bajo su tutela.

Decreto por el que se adiciona la fracción XXVII Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo

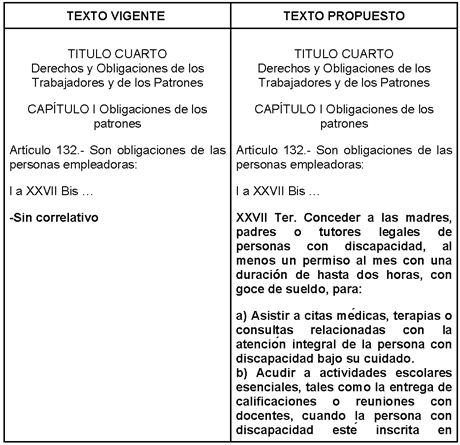

Único. Se adiciona la fracción XXVII Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Título Cuarto

Derechos y Obligaciones de los

Trabajadores y de los Patrones

Capítulo I

Obligaciones de los patrones

Artículo 132. Son obligaciones de las personas empleadoras

I. a XXVII Bis. ...

XXVII Ter. Conceder a las madres, padres o tutores legales de personas con discapacidad, al menos un permiso al mes con una duración de hasta dos horas, con goce de sueldo, para

a) Asistir a citas médicas, terapias o consultas relacionadas con la atención integral de la persona con discapacidad bajo su cuidado.

b) Acudir a actividades escolares esenciales, tales como la entrega de calificaciones o reuniones con docentes, cuando la persona con discapacidad esté inscrita en instituciones educativas .

Para ejercer este derecho, el trabajador deberá presentar el documento que justifique su asistencia, emitido por la institución médica o educativa correspondiente.

XXVIII. a XXXIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Inegi (2021). Censo de Población y Vivienda de 2020. Resultados definitivos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

2 Naciones Unidas (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

3 Aguilar, M. (2018). “Trabajo, discapacidad y cuidado: un análisis desde la perspectiva de derechos humanos”, en Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, 29(1), 55-78.

4 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2014), Observaciones Finales en México.

Senado de República, a 6 de agosto de 2025.

Diputada Petra Romero Gómez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Agosto 6 de 2025.)

Que reforma el primer párrafo del artículo 261 y el artículo 266 Ter, y deroga el 262 y 263 del Código Penal Federal, en materia de eliminación del estupro, recibida de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

La que suscribe, Ofelia Socorro Jasso Nieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 261 y el artículo 266 Ter, y derogan los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal, en materia de eliminación del estupro, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Introducción

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en México constituye una problemática estructural y persistente que refleja graves deficiencias en los mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia. Los datos más recientes publicados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) muestran un incremento alarmante de los casos atendidos en hospitales, pasando de 791 en 2010 a 9,802 en 2023, con un impacto desproporcionado en niñas y adolescentes mujeres de entre 12 y 17 años.

Este escenario evidencia la urgencia de fortalecer las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, de género y de niñez, así como de garantizar la implementación efectiva de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El presente informe tiene como objetivo analizar la magnitud y las características de la violencia sexual contra NNA en México, identificar sus principales tendencias en el periodo 2010-2023 y examinar el perfil de las personas agresoras. Asimismo, incorpora las recomendaciones más recientes del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/MEX/CO/6-7, 2024), orientadas a garantizar la prevención, atención, investigación y sanción de estos delitos, así como la reparación integral de las víctimas.

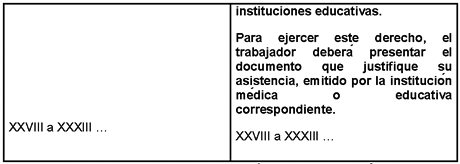

Considerar la violencia sexual como un problema sistémico

En 2023, los hospitales del país atendieron 9,802 NNA por violencia sexual, lo que representa un incremento del 1,139.2 por ciento respecto a 2010 (791 casos, Redim, 2024). El 92.3 por ciento de las víctimas fueron mujeres, y tres de cada cuatro eran adolescentes de 12 a 17 años. La mayoría de las agresiones ocurrieron en el hogar (75.1 por ciento), seguidas de la vía pública y las escuelas. Los principales agresores fueron personas cercanas: parejas, conocidos, otros parientes y padres o padrastros.

Estos datos revelan una problemática estructural caracterizada por la impunidad, la falta de detección temprana y la insuficiente protección integral. La violencia sexual afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes mujeres, lo que refleja la persistencia de desigualdades de género y patrones culturales discriminatorios, contrarios a la LGDNNA (artículos 47 y 50) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 19 y 34).

Tendencias y crecimientos de la violencia sexual

Entre 2010 y 2023, el número de víctimas atendidas se multiplicó por 11 veces. Aunque en 2023 hubo una leve disminución (1.3 por ciento) respecto a 2022, sigue siendo el segundo registro más alto en 13 años (Redim, 2024).

El uso de internet y redes sociales ha aumentado significativamente, lo que ha abierto nuevos riesgos de ciberacoso y explotación sexual en línea. El porcentaje de NNA usuarios de internet pasó de 69.7 por ciento en 2016 a 82.3 por ciento en 2023; el uso de celulares inteligentes pasó de 52.3 a 76.4 por ciento en el mismo periodo (Redim, 2024). Esto evidencia la necesidad de políticas públicas de prevención y protección digital. El acceso masivo a internet, a dispositivos móviles y a plataformas digitales ha complejizado la problemática de la violencia sexual, generando nuevas formas de agresión que trascienden los espacios físicos tradicionales. El creciente uso de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contenidos audiovisuales ha facilitado la explotación sexual en línea, el acoso digital, la difusión de material de abuso sexual infantil y la captación de niñas, niños y adolescentes por parte de agresores mediante engaños o manipulación.

Perfil de los agresores

Los datos muestran que la mayoría de los agresores son personas cercanas a las víctimas. Esto enfatiza la importancia de mecanismos de protección en el ámbito familiar y comunitario, así como la detección temprana de situaciones de riesgo.

Los perfiles de los agresores evidencian la gravedad de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, ya que en la mayoría de los casos se trata de personas cercanas a las víctimas, como parejas, familiares, padrastros, vecinos o conocidos. Esta proximidad genera mayores dificultades para la detección y denuncia, pues las víctimas suelen estar bajo relaciones de confianza, dependencia o poder con quienes las agreden, lo que incrementa el riesgo de revictimización y silencio.

El hecho de que los principales agresores se encuentren dentro del círculo íntimo de las niñas y adolescentes refleja no solo la vulnerabilidad estructural de estas, sino también la falta de mecanismos eficaces de protección en el entorno familiar y comunitario.

Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/MEX/CO/6-7)

El Comité instó a México a implementar programas a largo plazo para combatir las causas profundas de la violencia sexual, dotando al Sipinna de recursos suficientes y garantizando la investigación, sanción y reparación integral de las víctimas (párrafo 27).

Se recomienda establecer canales de denuncia accesibles y confidenciales, promover la denuncia obligatoria de los casos de abuso sexual, y asegurar la asistencia multidisciplinaria a las víctimas, incluyendo servicios médicos y terapia centrada en el trauma. El comité también pidió fortalecer la capacitación de docentes, profesionales de salud, fiscales y jueces en materia de violencia sexual y perspectiva de género.

La generación de legislación con perspectiva de infancia y adolescencia que facilite el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes permite al Estado mexicano avanzar de manera sustantiva en el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, particularmente aquellas orientadas a garantizar mecanismos de denuncia accesibles, confidenciales y adaptados a la edad, así como procedimientos judiciales sensibles a las necesidades de esta población.

Una legislación armonizada con la Convención sobre los Derechos del Niño y con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fortalecería la investigación y sanción de los delitos sexuales, reduciría la impunidad y garantizaría la reparación integral de las víctimas. Además, establecería bases sólidas para que las instituciones de procuración y administración de justicia actúen con un enfoque de derechos, género e interés superior de la niñez, cumpliendo con los compromisos internacionales asumidos por México y generando confianza en las instituciones por parte de la sociedad.

Necesidad de revisar y modificar el Código Penal

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una de las formas más graves de violación a sus derechos humanos y representa una deuda histórica del Estado mexicano en materia de protección, justicia y reparación integral. Esta problemática, documentada ampliamente por organismos Internacionales, instituciones nacionales y organizaciones de la sociedad civil como Redim, nos permite identificar la necesidad urgente de revisar integralmente los tipos penales vigentes y sus sanciones.

Esta revisión resulta indispensable para armonizar la legislación con los estándares internacionales de derechos humanos, eliminar disposiciones que perpetúan relaciones desiguales de poder, corno el delito de estupro, y asegurar que las penas reflejen la gravedad del daño físico, emocional y social causado a las víctimas. De esta manera, el Estado mexicano podrá avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales y garantizar que el marco penal sea una herramienta efectiva para la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

La revisión normativa y una reforma integral de los delitos sexuales permitiría eliminar vacíos legales y figuras permisivas que afectan el libre desarrollo de la personalidad y la integridad de las niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo el marco jurídico mexicano, dotándolo de mayor coherencia y claridad, evitando la actual fragmentación que existe entre figuras como la violación, el abuso sexual, el estupro, la corrupción de menores y la pornografía infantil.

La existencia de una nueva regulación integral, que contemple las formas contemporáneas de violencia sexual, incluyendo aquellas que se cometen mediante el uso de tecnologías y plataformas digitales, aseguraría que la legislación penal responda a las realidades actuales de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, la sola modificación de los tipos penales no sería suficiente. Resulta indispensable armonizar las legislaciones que prevén la atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, incluyendo las Leyes Generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y de Víctimas.

Esta armonización permitiría articular de manera efectiva los sistemas de justicia penal con las instituciones de protección, garantizando canales de denuncia accesibles, asesoría jurídica especializada, atención médica y psicológica, acompañamiento social y medidas de reparación integral. Además, contribuiría a establecer procesos judiciales adaptados a la edad de las víctimas, con enfoque de género y sin revictimización, en línea con los estándares internacionales. La reforma integral de los delitos sexuales y la armonización de los marcos normativos de atención fortalecerían la capacidad del Estado para garantizar la investigación y sanción efectiva de los delitos, reducir la impunidad y asegurar que cada víctima reciba una reparación adecuada, proporcional y efectiva, consolidando un marco jurídico nacional coherente y protector de los derechos de la infancia y la adolescencia.

La necesidad de reformar los artículos y la derogación del delito de Estupro por ser contrario a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

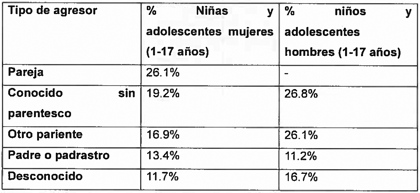

El artículo 261 del Código Penal Federal establece:

Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de dieciocho años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.

La redacción actual, sanciona con una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa, lo cual permite que en ciertos casos las personas responsables de estos delitos puedan acceder a beneficios procesales, como la libertad bajo caución, debido a que la pena mínima no alcanza los umbrales que impiden esta medida.

La reforma del artículo 261 busca fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad frente a delitos sexuales, estableciendo sanciones más severas y eliminando la posibilidad que los responsables evadan la justicia mediante el pago de fianza.

Por ello, se propone modificar la sanción a prisión de ocho a veinte años, eliminando la referencia a la multa. Esta modificación tiene dos propósitos principales:

Garantizar que quienes cometen delitos sexuales contra menores de edad o personas incapaces de resistir el acto permanezcan en prisión durante el proceso y la ejecución de la pena, al superar el límite legal que permite la libertad bajo fianza.

Reflejar la gravedad del daño causado a las víctimas y enviar un mensaje claro de cero tolerancia hacia estos delitos, reforzando el compromiso del Estado con la protección integral de la infancia y los grupos vulnerables. Los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal establecen:

Artículo 262. Al que tenga cópula con persona mayor de quince y menor de dieciocho años, obteniendo su consentimiento por medio de seducción o engaño, se le impondrá de tres meses a cuatro años de prisión.

Artículo 263. En el caso del artículo anterior, no se procederá contra el sujeto activo, sino por queja del ofendido o de sus representantes.

La derogación de esta figura es jurídicamente viable y socialmente necesaria porque el delito de estupro mantiene una concepción adultocéntrica y patriarcal que legitima relaciones sexoafectivas asimétricas entre personas adultas y adolescentes.

Esta regulación parte de la idea de que el consentimiento de una persona adolescente puede ser válido, cuando en realidad existe una desigualdad estructural de poder derivada de la edad, la madurez emocional y las capacidades cognitivas en desarrollo. La inclusión del “engaño o seducción” como elementos para configurar el delito implica que, si no existe manipulación evidente, la conducta podría no ser sancionada, lo que deja un margen de permisividad para que adultos mantengan relaciones sexuales con adolescentes.

Desde la perspectiva de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, esta disposición es contraria a los artículos 19 y 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que obligan a los Estados parte a proteger a niñas, niños y adolescentes contra toda forma de abuso y explotación sexual, independientemente del consentimiento aparente.

El Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales a México, ha recomendado eliminar disposiciones legales que permitan la impunidad de delitos sexuales cometidos contra adolescentes y garantizar que cualquier relación sexual entre adultos y niñas, niños o adolescentes sea considerada delito, con sanciones acordes a la gravedad del acto.

La derogación del delito de estupro y la incorporación de estas conductas como violación equiparada garantizaría una protección reforzada, eliminando la falsa percepción de consentimiento en relaciones donde existe una evidente desigualdad de poder, Además, esta reforma fortalecería el marco jurídico mexicano al armonizarlo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece la obligación de garantizar el interés superior de la niñez y la protección integral de sus derechos.

Al eliminar el estupro como delito autónomo, se evitaría que los agresores obtengan beneficios derivados de penas reducidas y se cerraría la puerta a interpretaciones judiciales permisivas que revictimizan a las adolescentes. Esto contribuiría a combatir la impunidad, prevenir la explotación sexual de menores de edad y dar cumplimiento a las obligaciones internacionales del Estado mexicano, consolidando un sistema penal que reconozca plenamente la condición de las y los adolescentes como sujetos de derechos y no como objetos de consentimiento condicionado.

Por último, el artículo 266 Ter menciona:

Artículo 266 Ter. Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 261, 262 y 266 de este código.

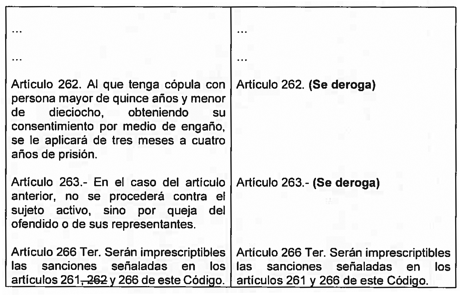

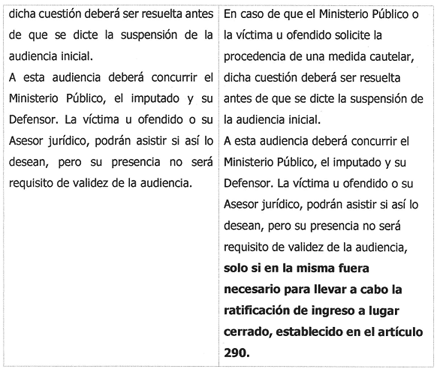

Con el fin de mantener la coherencia de la reforma y evitar disposiciones contradictorias, se elimina la referencia al artículo 262 en el artículo 266 Ter. Al proponerse su derogación, carece de sentido que dicho precepto siga contemplándose dentro de las sanciones imprescriptibles. Esta adecuación garantiza claridad en el texto legal y asegura que la imprescriptibilidad se aplique Únicamente a los delitos que permanecen vigentes en el Código Penal Federal. Á fin de ejemplificar la modificación se presenta el siguiente cuadro comparativo:

En virtud de lo expuesto me permito someter a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 261 y el artículo 266 Ter, y se derogan los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal, en materia eliminación del estupro

Primero. Se reforman el primer párrafo del artículo 261 y el artículo 266 Ter, y se derogan los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de dieciocho años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá prisión de ocho a veinte años.

Artículo 262. (Se deroga)

Artículo 263. (Se deroga)

Artículo 266 Ter. Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 261 y 266 de este código.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, a 6 de agosto de 2025.

Diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Justicia. Agosto 6 de 2025.)

Que adiciona el artículo 10 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de eliminar el impuesto rosa, recibida de la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

La suscrita, Petra Romero Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 10 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de eliminar el impuesto rosa, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El “impuesto rosa” representa una forma de discriminación económica estructural derivada de prácticas fiscales, comerciales y de mercado que imponen un mayor costo a productos dirigidos específicamente a mujeres, en comparación con productos equivalentes para hombres. Esta diferencia de precios se encuentra en productos de higiene personal, cuidado del cuerpo, ropa, juguetes, servicios y medicamentos. Un ejemplo claro de esto son los productos de higiene menstrual, los cuales, hasta 2022 en México, eran gravados con el impuesto al valor agregado (IVA) de 16 por ciento, pese a ser productos de primera necesidad para más del 50 por ciento de la población. Si bien se logró una importante reforma eliminando el IVA a productos menstruales en el paquete económico de 2022, persiste una iniquidad estructural en otros productos y servicios de consumo básico para mujeres.1

Estudios internacionales han evidenciado esta desigualdad. Un informe del Departamento de Asuntos del Consumidor de Nueva York (2015) concluyó que, en promedio, los productos dirigidos a mujeres cuestan 7 por ciento más que los productos equivalentes para hombres. En algunas categorías, la diferencia es aún mayor, la ropa para niñas es 4 por ciento más cara; los productos de cuidado personal son hasta 13 por ciento más caros; los servicios de peluquería y tintorería llegan a ser hasta 56 por ciento más caros para las mujeres.2

Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) reveló en 2020 que 45 por ciento de los productos en el mercado presenta precios diferenciados por género.3

Las mujeres gastan entre 6 por ciento y 10 por ciento más en productos de cuidado personal y las mujeres mexicanas destinan un mayor porcentaje de su ingreso en productos con precios diferenciados injustificadamente.

Esta diferencia afecta directamente a la economía de las mujeres, quienes ya enfrentan desventajas económicas estructurales como brecha salarial, mayor carga de trabajo no remunerado y desigualdad patrimonial.4

Varios países han avanzado en la eliminación del Impuesto Rosa, Francia redujo en 2016 el IVA de productos menstruales de 20 a 5.5 por ciento;5 Reino Unido eliminó el tampon tax en 2021;6 Colombia aplica un IVA de 0 por ciento a productos de higiene menstrual desde 2019.7

Argentina ha prohibido el sobreprecio por género en productos y servicios en varios municipios desde 2020.

México ha dado pasos importantes, con la eliminación del IVA a productos menstruales, pero es necesario avanzar hacia una legislación más amplia que elimine cualquier forma de carga fiscal o económica diferenciada por género.

Por ello, la presente iniciativa propone reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, para eliminar el “impuesto rosa” y asegurar que los productos equivalentes no sean objeto de precios diferenciados por motivos de género.

Esta iniciativa representa un paso fundamental hacia la equidad económica y la justicia fiscal en México. Eliminar el impuesto rosa no sólo corrige una injusticia histórica sino que, también, contribuye a cerrar las brechas económicas de género, fortalece el poder adquisitivo de millones de mujeres mexicanas, y envía un mensaje claro sobre el compromiso del Estado con la igualdad sustantiva.

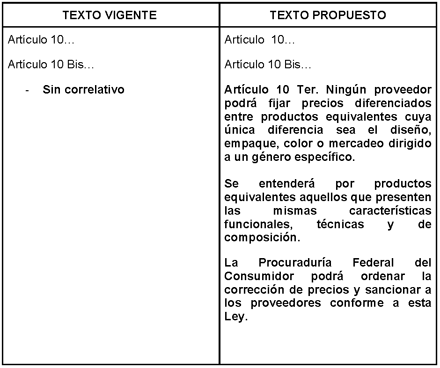

Ley Federal de Protección al Consumidor

Decreto por el que se adiciona el artículo 10 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Único. Se adiciona el artículo 10 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículos 10 y Artículo 10 Bis. ...

Artículo 10 Ter. Ningún proveedor podrá fijar precios diferenciados entre productos equivalentes cuya única diferencia sea el diseño, empaque, color o mercadeo dirigido a un género específico.

Se entenderá por productos equivalentes los que presenten las mismas características funcionales, técnicas y de composición.

La Procuraduría Federal del Consumidor podrá ordenar la corrección de precios y sancionar a los proveedores conforme a esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara? en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cámara de Diputados (2022). Paquete económico de 2022. Eliminación del IVA a productos menstruales.

2 Gobierno de Canadá (2015). Removal of GST/HST on feminine hygiene products.

3 Instituto Mexicano para la Competitividad. Estudio sobre precios diferenciados por género.

4 Departamento de Asuntos del Consumidor de Nueva York (2015). “From cradle to cane: the cost of being a female consumer”.

5 Gobierno de Francia (2016). Loi no. 2015-1785 Baisse de la TVA sur les protections périodiques.

6 Gobierno del Reino Unido. (2021). “Abolition of the tampon tax”.

7 Gobierno de Colombia (2019). Reforma tributaria Ley 2010 de 2019.

Senado de la República, a 6 de agosto de 2025.

Diputada Petra Romero Gómez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Agosto 6 de 2025.)

Que reforma el artículo 75 de la Ley General de Educación, en materia de nutrición, recibida la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

La que suscribe, Ana Isabel González González, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo sexto, con cinco fracciones, al artículo 75 de la Ley General de Educación, en materia de nutrición, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

La malnutrición abarca la desnutrición, con ello la emaciación, retraso del crecimiento e insuficiencia ponderal, los desequilibrios de vitaminas o minerales, el sobrepeso, la obesidad, y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación (Organización Mundial de la Salud).

En México, la obesidad infantil afecta al 37 por ciento de los niños de primaria y al 40 por ciento de los adolescentes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), igual menciona que, en el año 2022, 149 millones de niños menores de 5 años tenían retraso del crecimiento y 45 millones tenían emaciación y 37 millones tenían sobrepeso u obesidad.

En el entorno escolar, los maestros desempeñan un papel fundamental en la formación integral de los estudiantes, no solo en el ámbito académico, sino también en su desarrollo físico y emocional.

Los maestros deben proporcionar conocimientos teóricos y prácticos sobre salud y nutrición, ya que por la cantidad de tiempo que los niños permanecen en los centros educativos, pueden brindar la información necesaria para la prevención de enfermedades autoinmunes, del páncreas, genéticos y de la alimentación como parte de un rol de educación preventiva, más no como profesionales de la salud.

La escuela es un espacio propicio para la adquisición de hábitos físicos, hábitos alimentarios saludables, que perduren a lo largo de la vida. Al incluir en el currículo escolar contenidos relacionados con la importancia de las revisiones médicas periódicas, los maestros contribuyen a que los estudiantes comprendan la relevancia de cuidar su salud de manera integral. Esta educación en salud promueve la adopción de prácticas preventivas y el empoderamiento de los estudiantes para tomar decisiones informadas sobre su bienestar.

Actualmente, 70 por ciento de la población mexicana padece un grave problema de obesidad, un problema multifactorial, ya que los alimentos que se ofrecen a la población en general suelen ser ultra procesados, altos en azucares refinados y grasas. Uno de los aspectos esenciales para garantizar el bienestar de los alumnos es la promoción de hábitos saludables, entre los que se destacan las revisiones médicas periódicas. Es crucial que los docentes brinden información sobre la importancia de estas revisiones, ya que contribuyen a la detección temprana de enfermedades, al fomento de la prevención y al establecimiento de una cultura de autocuidado entre los estudiantes.

Las revisiones médicas periódicas permiten identificar posibles problemas de salud en etapas iniciales, lo que facilita su tratamiento oportuno y reduce el riesgo de complicaciones graves. En el contexto escolar, los maestros son portadores de conocimientos y pueden contribuir a disminuir la mal nutrición brindando la información necesaria sobre la alimentación adecuada, hábitos saludables y revisión médica. Al informar a los alumnos sobre la importancia de su salud, los docentes fomentan una actitud proactiva hacia el bienestar.

Es dable precisar de igual manera la necesidad de abordar la obesidad y la diabetes en las escuelas. La obesidad y la diabetes tipo 2 son problemas de salud pública que afectan cada vez más a niños y adolescentes. La obesidad infantil aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares en la edad adulta. Por ello, es esencial que las escuelas desempeñen un papel activo en la prevención y educación sobre estas enfermedades.

La Secretaría de Salud destaca que 7 de cada 10 adultos tienen obesidad o sobrepeso, factores de riesgo para desarrollar diabetes. Por esta razón, se promueve la implementación de hábitos saludables desde la infancia, incluyendo actividad física cotidiana y una alimentación balanceada, para prevenir la obesidad y la diabetes. Además, la educación nutricional en las escuelas ha demostrado ser una herramienta eficaz para combatir la obesidad. Estudios realizados en diversos países han evidenciado que programas educativos que enseñan sobre nutrición y hábitos saludables contribuyen a mejorar la calidad de la dieta y a reducir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población infantil.

Es importante también abordar el estigma asociado a la diabetes en el entorno escolar. La falta de comprensión sobre esta enfermedad puede llevar a situaciones de discriminación hacia los niños y adolescentes que la padecen. Por ello es crucial sensibilizar a toda la comunidad escolar sobre la diabetes, sus síntomas y el manejo adecuado, para crear un ambiente inclusivo y de apoyo para los estudiantes afectados.

Ahora bien, es de reconocer que el gobierno federal ha implementado estrategias para enfrentar el problema de la obesidad en México, y reducir las enfermedades derivadas de la misma, como por ejemplo el impuesto a bebidas azucaradas y el etiquetado frontal, y un logro importante ha sido este 29 de marzo del presente año con la prohibición de venta de comida chatarra en todas las escuelas, como parte del programa Vida Saludable.

Pero estamos lejos todavía de alcanzar un resultado efectivo sobre la salud de los menores; por lo anterior, resulta relevante sumarnos a estos esfuerzos que se están implementado para nuestros niños y jóvenes, logrando un resultado positivo en la vida adulta de cada uno de ellos.

Por eso puntualizamos la importancia de la integración de revisiones médicas periódicas y la educación sobre obesidad y diabetes en las escuelas son estrategias esenciales para promover la salud y el bienestar de los estudiantes. Estas acciones no solo permiten la detección temprana de problemas de salud, sino que también fomentan la adopción de hábitos saludables que perdurarán a lo largo de la vida.

Es responsabilidad de la comunidad educativa trabajar de manera conjunta para garantizar un entorno escolar que favorezca la salud y el desarrollo integral de todos los estudiantes.

En concordancia con los argumentos anteriormente expuestos y derivado de la urgente necesidad del problema que subsiste sobre la alimentación, se presente la siguiente iniciativa propone que se establezcan acciones contundentes para brindar información a los educandos sobre la importancia de llevar una vida saludable.

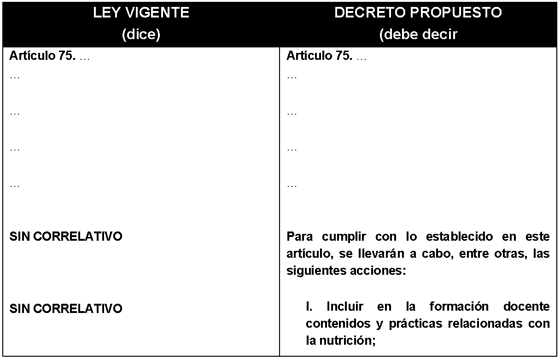

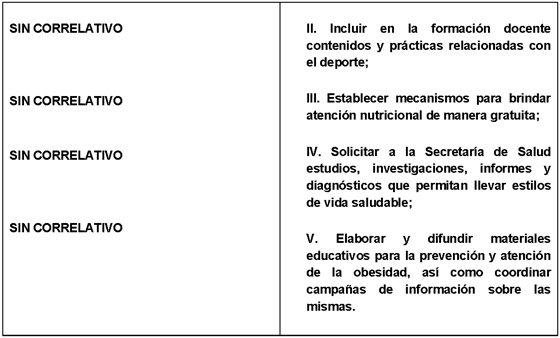

La propuesta de la iniciativa quedaría como se muestra a continuación:

Ley General de Educación

En atención de lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un párrafo sexto, con cinco fracciones, al artículo 75 de la Ley General de Educación, en materia de nutrición, para quedar como sigue:

Artículo 75. ...

Para cumplir lo establecido en este artículo se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes acciones:

I. Incluir en la formación docente contenidos y prácticas relacionadas con la nutrición;

II. Incluir en la formación docente contenidos y prácticas relacionadas con el deporte;

III. Establecer mecanismos para brindar atención nutricional de manera gratuita;

IV. Solicitar a la Secretaría de Salud estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que permitan llevar estilos de vida saludable; y

V. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de la obesidad, así como coordinar campañas de información sobre las mismas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 6 de agosto de 2025.

Diputada Ana Isabel González González (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Educación. Agosto 6 de 2025.)

Que reforma el artículo 62 de la Ley General de Salud, en materia de mortalidad materna, fetal o perinatal, recibida de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

La que suscribe, diputada federal Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 62 de la Ley General de Salud en materia de mortalidad materna, fetal o perinatal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La mortalidad materna, fetal o perinatal son afecciones que suceden sin distinción a las mujeres o personas gestantes , así como a sus hijos, el dolor de la situación ante la pérdida deja a muchos familiares en un estado de impotencia donde muchas veces es causada por negligencia médica por parte del personal de salud, actualmente en la práctica es conocido que no existe un control oportuno para darle seguimiento a los casos, ni mucho menos sanciones al responsables o los responsables si se llegase a comprobar su participación en estos actos injustificables.

La presente iniciativa tiene el objetivo trascendental la implementación de necropsias obligatorias en casos de mortalidad materna, fetal y perinatal, una medida urgente y ética para transformar el dolor en prevención. Cuando una madre, un feto o un recién nacido muere sin una investigación exhaustiva, no solo se pierde una vida, se pierde la oportunidad de salvar a otras. “La salud materna y la neonatal están estrechamente vinculadas. Es especialmente importante que todos los partos sean atendidos por profesionales de la salud cualificados, ya que la atención y el tratamiento oportunos pueden, tanto en el caso de la mujer como en el del recién nacido, decantar la balanza del lado de la vida”.1

No es infundado establecer en la Ley General de Salud la obligatoriedad de que a cada muerte materna, fetal o perinatal se realicen necropsias correspondientes debido a que la misma Organización Mundial de la Salud ha señalado que “Este sistema contribuye a mejorar la recopilación de información con miras a la adopción de medidas promoviendo la identificación sistemática y Ja notificación oportuna de las muertes maternas, el examen de dichas muertes y la aplicación y el seguimiento de medidas para prevenir que se produzcan muertes similares en el futuro”.2

Estudios recientes de la revelan que “se ha observado un incremento preocupante en el número de muertes maternas en ciertas entidades federativas durante el inicio de 2025. En Ja semana 21 de 2025, se registraron 204 muertes maternas acumuladas, lo que representa 11 muertes más que en el mismo periodo de 2024 (que tuvo 193, de acuerdo con Jos boletines emitidos por Ja Dirección General de Epidemiología (DGE)”.3 Esta brecha entre lo registrado y la realidad entorpece el diseño de políticas públicas eficaces.

Es preocupante “que los estados con los primeros lugares son: Estado de México, 36 muertes maternas; le siguió Chiapas, con 25. En la lista siguieron Jalisco, Ciudad de México y Veracruz, con 15, 14 y 11 fallecimientos de forma respectiva. En conjunto, todas las entidades federativas en mención sumaron el 43 por ciento de las muertes en este rubro.”4

Legislar la obligatoriedad de las necropsias es un acto de justicia epidemiológica. Cada caso no investigado profundiza las inequidades, especialmente en poblaciones vulnerables donde las muertes evitables –por hemorragias posparto, infecciones no detectadas o trastornos hipertensivos– se repiten cíclicamente por falta de datos precisos. Países como Moldova y Nigeria han demostrado que la combinación de políticas públicas con directrices contundentes, en Nigeria, por ejemplo, “la mayoría de los hospitales universitarios y aquellos con financiación suficiente examinan regularmente las muertes, pero esta práctica tiene que extenderse a todos los hospitales,”5 porque identifican patrones ocultos y generan alertas tempranas para corregir prácticas clínicas o fallas estructurales. Sin este mecanismo, los sistemas de salud operan a ciegas, ignorando que la mayoría de muertes maternas son prevenibles, según la OMS.

Exigir necropsias obligatorias es un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Solo así se romperá el círculo de opacidad que beneficia a sistemas negligentes, se asignarán recursos donde realmente se necesitan y se garantizará que cada muerte materna o perinatal sea una lección aprendida, no una estadística olvidada. La evidencia es clara sin la verdad, no hay prevención posible. Legislar este imperativo salva vidas, dignifica la pérdida y convierte el luto en legado.

En tiempo de mujeres es fundamental cerrar estas brechas, y mencionar que no se generan más gastos presupuestarios de los asignados al IMSS-Bienestar, ya que todo se encuentra alineado con los objeticos en materia de salud con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 el cual dice textualmente que “El Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar, a través del Servicio Nacional de Salud Pública, es clave para abordar estas deficiencias de manera integral. Este modelo busca asegurar un enfoque centrado en la persona, adaptado a las necesidades locales, integrando acciones preventivas y de promoción de la salud con un enfoque territorial”6 .

El periódico El País reafirma la premisa en un estudio realizado en África por Lancet Global Health revelan que en casi el 40 por ciento de las muertes hubo un error diagnóstico clínico importante y que, con la atención adecuada, muchas podrían haberse evitado. Donde expresa “Que este nivel de error suceda en un hospital como el de Maputo, con profesionales formados y herramientas diagnósticas, en opinión de Menéndez, se debe a que no se pone la suficiente atención en conocer las verdaderas causas de muerte y usar esa información para mejorar la atención. No es una cuestión solo de que estos países son pobres; con pocos medios se puede cambiar, pero hay que ser conscientes del problema, insiste la investigadora”.7

Finalmente es prudente que los comités de prevención de mortalidad materna e infantil a través de esta iniciativa emitan recomendaciones vinculantes que coadyuven a las instancias de salud a seguir impulsando estrategias en beneficio de las mujeres o personas gestantes, La Organización Panamericana de la Salud menciona que debemos consolidad las estrategias en la atención primaria de la salud (APS).

“Es necesario que los países cumplan con el compromiso de operativizar la APS como la estructura medular de los sistemas de salud a través de modelos de atención centrados en las mujeres y en las embarazadas como sujetos de derecho, en un contexto territorial, familiar y comunitario. La consolidación de la APS se constituye en una plataforma vinculante para la aplicación de la estrategia de reducción de la mortalidad materna, la cual incorpora en sus líneas de acción elementos y principios como el acceso universal y la cobertura universal a los servicios esenciales de salud materna, sexual y reproductiva; la atención de salud integral e integrada; la prestación de servicios con énfasis en la promoción de la salud y el abordaje familiar y comunitario; y la creación o el fortalecimiento de los mecanismos de participación comunitaria para atención de la salud de las mujeres y embarazadas, y la exigibilidad del cumplimiento de sus derechos”.8 .

Por estas razones, sostengo y comparto firmemente la opinión de Rafael Lozano en el periódico El Economista porque “Es importante contar con la estadística que advierte, que denuncia, que orienta recursos; pero también con la narración que humaniza, que visibiliza, que pretende reparar. Requerimos de un puente entre ellos: una forma de hablar de la muerte materna que no quede atrapada entre el conteo y el olvido. Porque cada número tiene un nombre. Cada nombre, una historia. Y cada historia, una herida que no cierra solo con actualizar la tabla de cifras o el reporte estadístico oficial”.9

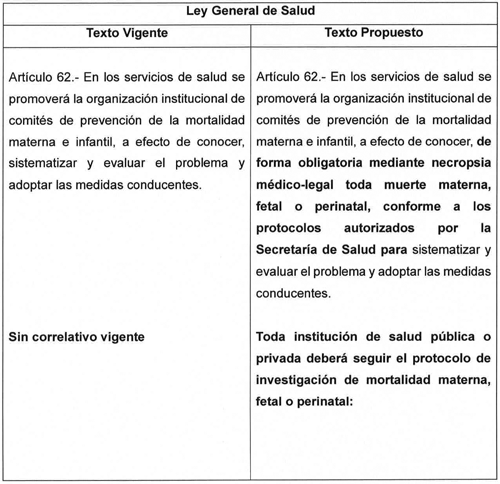

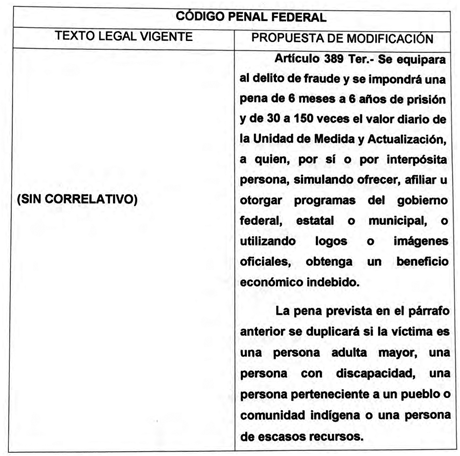

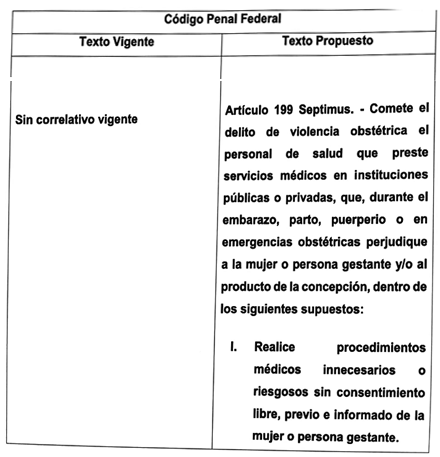

Con base en lo anterior y con la intención de brindar una perspectiva más clara, a continuación, se presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente y la redacción propuesta.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 62 de la Ley General de Salud en materia de mortalidad materna, fetal o perinatal

Artículo Único. Se reforman el artículo 62 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 62.- En los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités de prevención de la mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, de forma obligatoria mediante necropsia médico-legal toda muerte materna, fetal o perinatal, conforme a los protocolos autorizados por la Secretaría de Salud para sistematizar y evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes.

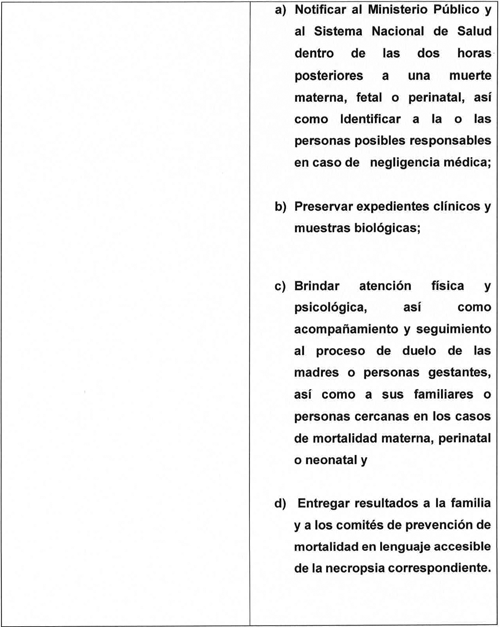

Toda institución de salud pública o privada deberá seguir el protocolo de investigación de mortalidad materna, fetal o perinatal:

a) Notificar al Ministerio Público y al Sistema Nacional de Salud dentro de las dos horas posteriores a una muerte materna, fetal o perinatal, así como Identificar a la o las personas posibles responsables en caso de negligencia médica;

b) Preservar expedientes clínicos y muestras biológicas;

c) Brindar atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de las madres o personas gestantes, así como a sus familiares o personas cercanas en los casos de mortalidad materna, perinatal o neonatal y

d) Entregar resultados a la familia y a los comités de prevención de mortalidad en lenguaje accesible de la necropsia correspondiente.

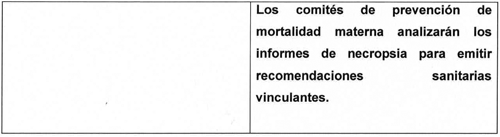

Los comités de prevención de mortalidad materna analizarán los informes de necropsia para emitir recomendaciones sanitarias vinculantes.

Transitorios

Primero. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. - La Secretaría de Salud en coordinación con las entidades federativas emitirá los lineamientos en un plazo de 180 días para incorporar las disposiciones relativas al presente decreto.

Tercero. - Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto serán solventados con el presupuesto asignado al ejercicio fiscal en curso a la entrada en vigor del mismo.

Notas

1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

2 https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/maternal-death-reviewshelp-countries-identify

-missed-opportunities-and-plan-interventions

3 https://lacaderadeeva.com/cuerpos-y-cuidados/cuales-son-las-causas-dem uerte-materna-en-mexico/14003

4 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/chiapas-ocupa-el-segundo-lugar-en-mu ertematerna/538566

5 https://www.gob.mx/presidencia/documentos/plan -nacional-de-desarrollo-2025-2030-391771

6 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/muertes-maternas-caben-efemerid e-20250523-760447.html

7 https://elpais.com/elpais/2020/07/14/planetafuturo/1594734493668490.htm l

8 https://www.paho.org/sites/default/files/2024 -07/estrategia-para-acelerarreduccion-mortalidad-materna0.pdf

Ciudad de México, en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 6 de agosto de 2025.

Diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Igualdad de Género. Agosto 6 de 2025.)

Que adiciona un artículo 389 Ter al Código Penal Federal, recibida del diputado Gilberto Herrera Solórzano, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

El suscrito, diputado federal Gilberto Herrera Solórzano, del Grupo de Morena de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 389 Ter al Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con arduo trabajo y bajo una política de “por el bien de todos primero los pobres” la Cuarta Transformación ha luchado por generar mejores condiciones para los grupos más vulnerables impulsando programas en materia de bienestar, vivienda y trabajo, tales como Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro o Producción para el Bienestar, los cuales son entregados directamente a los beneficiarios sin ningún intermediario.

Dichos programas, así como sus reglas de operación, son difundidas a través de canales oficiales como el Diario Oficial de la Federación y las redes sociales de las dependencias encargadas. Gracias a la era digital, muchas personas comparten la información a través de sus propias redes sociales lo cual permite que gran parte de la población tenga acceso a la información.

Desafortunadamente existen personas que, sabiendo que muchos mexicanos se informan a través de redes sociales, difunden información en la cual simulan ofrecer, afiliar u otorgar programas federales, estatales o municipales utilizando lagos, imágenes, símbolos y páginas web oficiales o que se asemejan a ellas, para inducir en un error a la ciudadanía, cobrar una “cuota” y así obtener un beneficio económico indebido.

Estos criminales, aprovechándose de la reputación de las instituciones públicas, de la confianza que la ciudadanía tiene en la presente administración y de la necesidad de las personas más vulnerables para engañarlos, crean imágenes, mensajes de difusión o páginas web que utilizan lagos iguales o parecidos a los del gobierno, e incluso direcciones electrónicas idénticas a las oficiales, tal como se aprecia a continuación:

Durante la pandemia de Covid-19, entre los años 2020 y 2021, estos criminales operaban a través de anuncios en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, donde personas ajenas a la administración pública federal ofrecían apoyos económicos de 25 mil pesos y falsas tarjetas alimentarias a cambio de depósitos en efectivo, como parte de un supuesto programa emergente ante la pandemia por Covid-19.1 Otra modalidad era hacer pasar por verdaderas supuestas oportunidades de inversión en Pemex o programas estatales como el Salario Rosa, hasta la supuesta entrega de insumos de primera necesidad a bajo costo o trabajos en el extranjero.

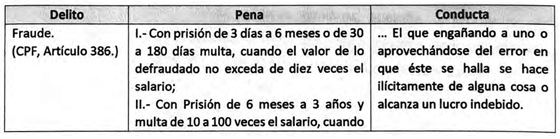

Este tipo de conductas puede encuadrarse en el delito de fraude, previsto y sancionado en el Código Penal Federal en el artículo 3862 de la siguiente manera:

Artículo 386.- Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. El delito de fraude se castigará con las penas siguientes:

I.- Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario;

II.- Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario; Fe de erratas a la fracción

III.- Con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario.

Como podemos apreciar, cuando una persona obtiene algún beneficio económico al simular ofrecer algún programa del gobierno federal estatal o municipal mediante el uso de logos o imágenes oficiales o idénticos a los mismos, se puede encuadrar en el delito de fraude ya que cumple con los elementos previstos en el tipo penal, tal como se demuestra a continuación:

1. Engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla.

a) Engaño: Actividad positivamente mentirosa que se emplea para hacer incurrir en creencia falsa, o

b) Aprovechamiento del error: Actitud negativa que se traduce en la abstención de dar a conocer a la víctima el falso concepto en que se encuentra con el fin de desposeerla de algún bien o derecho;3

El engaño se comente al simular ofrecer algún programa federal, estatal o municipal, sin estar autorizado para hacerlo y cuando existe la promesa de entregar algún beneficio derivado del programa y no se entrega.

Por otro lado, el sujeto activo induce al sujeto pasivo al error cuando utiliza legos, emblemas o direcciones electrónicas oficiales o idénticas a las mismas, para ofrecer el supuesto programa, ya que, derivado de la confianza que la población tiene a las instituciones gubernamentales, piensan que se trata de información oficial, caen en el engaño y facilitan que se cometa este tipo de fraude.

2. Se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

a) Obtención de lucro indebido: Beneficio que se obtiene con la explotación del engaño o error de la víctima, y

b) Relación de causalidad: Relación que provoca que cada uno de los elementos sea consecuencia del anterior.4

En este tipo de conductas, el sujeto activo suele solicitar depósitos en efectivo o datos bancarios para “dar inicio al proceso” o para poder “otorgar el beneficio” a la víctima aumentando así su patrimonio y disminuyendo el de la víctima.

A pesar de que esta modalidad de fraude podría encuadrarse fácilmente en el tipo penal previsto en el artículo 386 del Código Penal Federal, es necesario establecerlo como una modalidad agravada en nuestro marco normativo ya que, por un lado, facilita que los ciudadanos sean víctima de dicho ilícito y afecta la confianza que el Pueblo de México tiene en los programas sociales así como en las instituciones que los impulsan o administran y, por el otro, afectan directamente a los grupos vulnerables a las que van dirigidos los programas sociales, tales como adultos mayores, personas con discapacidad, personas jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar ni trabajar.

La propuesta consiste en crear un artículo 389 Ter en el que se establezca lo siguiente:

“Artículo 389 Ter.- Se equipara al delito de fraude y se impondrá una pena de 6 meses a 6 años de prisión y de 30 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien, por sí o por interpósita persona, simulando ofrecer, afiliar u otorgar programas del gobierno federal, estatal o municipal, o utilizando logos o imágenes oficiales, obtenga un beneficio económico indebido.

La pena prevista en el párrafo anterior se duplicará si la víctima es una persona adulta mayor, una persona con discapacidad, una persona perteneciente a un pueblo o comunidad indígena o una persona de escasos recursos”.

El primer párrafo de la propuesta establece una circunstancia específica de modo, es decir, una o varias características específicas que rodean la conducta delictiva al momento de llevarse a cabo.

En este caso, la circunstancia de modo es la simulación de ofrecer, afiliar u otorgar programas sociales, de esta manera el defraudador induce el error en la víctima. Al simular un programa social, se aprovecha de la confianza que las personas depositan en las instituciones públicas y en la legitimidad de esos programas, creando una situación que facilita el engaño.

El modo es relevante porque agrega una capa de gravedad al fraude, ya que se explota la credibilidad y la expectativa de recibir beneficios sociales, un aspecto que no se presenta en un fraude común. Además, el uso de logos o imágenes oficiales refuerza este engaño, aumentando la verosimilitud del fraude y dañando la confianza que el Pueblo de México tiene en los programas sociales, así como en las instituciones que los impulsan o administran, por lo cual se impondrá una pena de 6 meses a 6 años de prisión y de 30 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Lo anterior es acorde con el criterio de razonabilidad contemplado en la Sentencia del Amparo Directo en Revisión 845/2016 sostenida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)5 la cual señala que:

“El criterio de razonabilidad se encuentra justificado al atribuir una penalidad, mayor a un delito que se comete en circunstancias más graves”.

Por otra parte, el segundo párrafo propone duplicar la pena cuando, además, exista una calidad específica en el sujeto pasivo, la cual es que se trate de una persona adulta mayor, una persona con discapacidad, una persona perteneciente a un pueblo o comunidad indígena o una persona de escasos recursos.

El aumento de la pena en dicha situación es necesario, ya que el sujeto pasivo se encuentra en una situación de vulnerabilidad y por ende necesita una mayor protección por parte del Estado, pues enfrenta barreras físicas, laborales y económicas, lo cual ocasiona que el impacto que el ilícito tiene en su patrimonio sea mayor.

Finalmente, es necesario analizar si la propuesta supera el test de proporcionalidad establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mismo que se divide en cuatro fases: identificación de una finalidad constitucionalmente válida, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

1. Identificación de una finalidad constitucionalmente válida6 :

En esta etapa del test es necesario identificar si la medida busca proteger derechos fundamentales, bienes colectivos y los bienes jurídicos garantizados como principios constitucionales.

El propósito principal de esta iniciativa es proteger el patrimonio de las personas, así como la confianza pública en los programas sociales y en las instituciones del Estado. La simulación de programas sociales utilizando legos o imágenes oficiales afecta los siguientes bienes jurídicos:

El patrimonio individual de las víctimas.

Los derechos sociales previstos en el artículo 4 constitucional.

La confianza en la administración pública.

La propuesta persigue un fin constitucionalmente válido, pues es acorde a la obligación del Estado mexicano de garantizar los derechos previstos en nuestra Carta Magna. Además, procura el bienestar social y provee una eficaz protección del orden y la paz públicos, así como los derechos humanos de las personas en su conjunto.

2. Idoneidad:7

La siguiente fase tiene como objetivo verificar si la medida legislativa es adecuada o apta para_ lograr el fin propuesto, es decir, si la medida puede contribuir a alcanzar un fin constitucionalmente legítimo.

El incremento de penas es apto para desincentivar la comisión de este tipo de fraudes, dado que el uso de imágenes oficiales y la simulación de programas del gobierno genera un nivel de engaño más sofisticado y de mayor impacto social.

Además, al aumentar la sanción cuando la víctima es una persona vulnerable, la disposición refuerza la protección de estos sectores, que son más susceptibles de ser engañados y que sufren un mayor perjuicio.

3. Necesidad:8

Ahora corresponde evaluar si la medida propuesta es necesaria, es decir, si no existen otras medidas menos restrictivas que permitan alcanzar el mismo fin de manera igualmente eficaz.

En este orden de ideas, a pesar de que el gobierno ha implementado medidas para prevenir la comisión de estas conductas, tales como brindar información a la ciudadanía para estar alertas, la restricción de derechos a la que se refiere esta iniciativa corresponde a la severidad de las sanciones penales impuestas al infractor, por lo cual, no parece haber una alternativa menos restrictiva que logre el mismo nivel de protección de los bienes jurídicos.

Adicionalmente, el aumento de la pena en este caso responde a la gravedad inherente del modo en que se comete el fraude y el impacto específico en los sectores vulnerables.

Proporcionalidad en sentido estricto:9

Finalmente corresponde analizar si existe un equilibrio razonable entre el grado de afectación a los derechos del infractor, el incremento de la pena, y el beneficio que se obtiene con la medida.

Este análisis no puede realizarse de forma aislada, es indispensable que la pena examinada se compare con las asignadas a otros delitos de gravedad similar; sin embargo, esa comparación no puede hacerse de forma mecánica o simplista porque, además de la similitud en la importancia de los bienes jurídicos lesionados y la intensidad de la afectación, deben considerarse aspectos relacionados con la política criminal.

Primero analizaremos si la pena propuesta de 6 meses a 6 años y de 30 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por simular ofrecer, afiliar u otorgar programas del gobierno federal, estatal o municipal, o utilizando legos o imágenes oficiales, obtenga un beneficio económico indebido es proporcional.

La pena propuesta de 6 meses a 6 años es proporcional en comparación con otros delitos que protegen bienes jurídicos similares, además, la simulación de programas sociales y el uso indebido de logos oficiales agravan el daño patrimonial, pues se aprovecha de la confianza pública en las instituciones del Estado, lo que justifica una pena mayor.

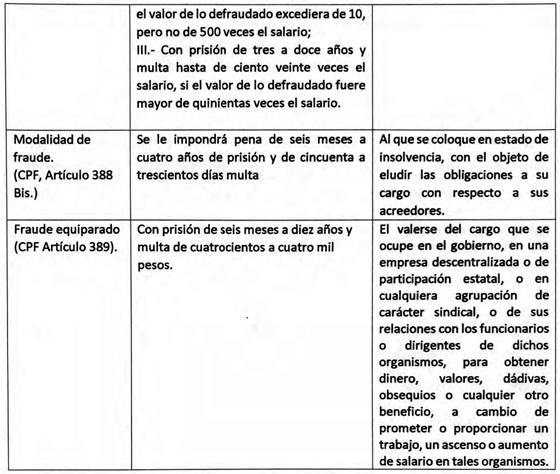

Ahora corresponde analizar la proporcionalidad de duplicar la pena si la víctima es una persona adulta mayor, una persona con discapacidad, una persona perteneciente a un pueblo o comunidad indígena o una persona de escasos recursos, para lo cual se plasman los tipos penales en los que existe alguna agravante similar junto con su respectiva sanción.

El aumento de las penas en una mitad es proporcional, en comparación con agravantes de otros delitos basada en la calidad específica del sujeto pasivo, además, se justifica ya que este grupo de personas sufren un daño mayor en su patrimonio y bienestar debido a su situación de vulnerabilidad, y son más propensas a ser engañadas.

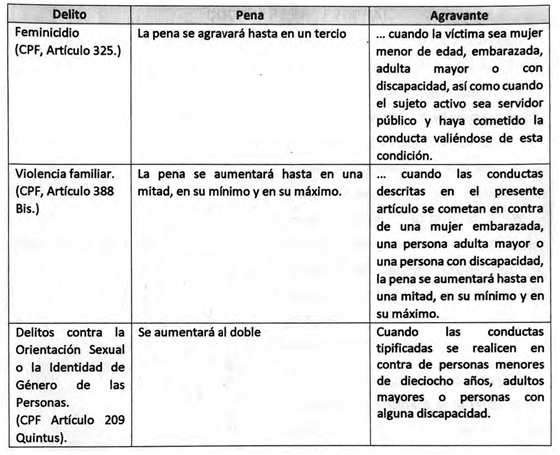

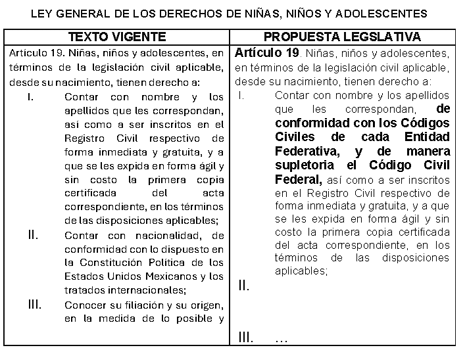

Con el objetivo de exponer de forma clara y precisa el contenido de la presente iniciativa, a continuación, se muestra el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente de la Ley y la propuesta de modificación:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa:

Decreto que se adiciona un artículo 389 Ter al Código Penal Federal, en materia de fraude

Único. Se adiciona se adiciona un artículo 389 Ter al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 389 Ter.- Se equipara al delito de fraude y se impondrá una pena de 6 meses a 6 años de prisión y de 30 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien, por sí o por interpósita persona, simulando ofrecer, afiliar u otorgar programas del gobierno federal, estatal o municipal, o utilizando logos o imágenes oficiales, obtenga un beneficio económico indebido.

La pena prevista en el párrafo anterior se duplicará si la víctima es una persona adulta mayor, una persona con discapacidad, una persona perteneciente a un pueblo o comunidad indígena o una persona de escasos recursos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas