Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6770-II-5, lunes 28 de abril de 2025

- Que reforma los artículos 9o. y 72 de la Ley General de Educación, en materia de otorgamiento de becas, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

- De decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “2025, Año del Centenario del Banco de México”, a cargo del diputado Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma y adiciona los artículos 10, 44 y 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de derechos de niñas y niños que nazcan mientras sus madres están en prisión, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que adiciona el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en donde la compañía entregue sin costo al usuario el detalle de los datos consumidos en su dispositivo, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asistencia Social, en materia de homologación legislativa, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

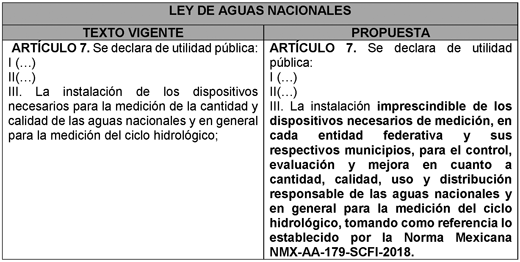

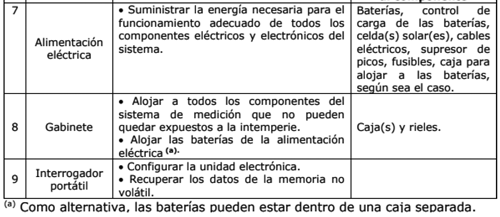

- Que reforma el artículo 7o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma el artículo 7o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

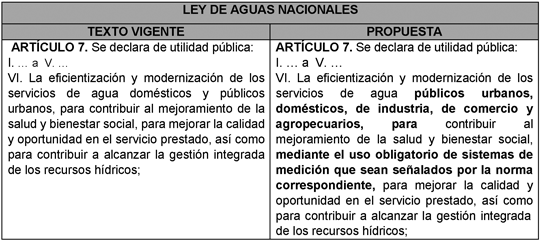

- Que reforma y adiciona el artículo 2o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

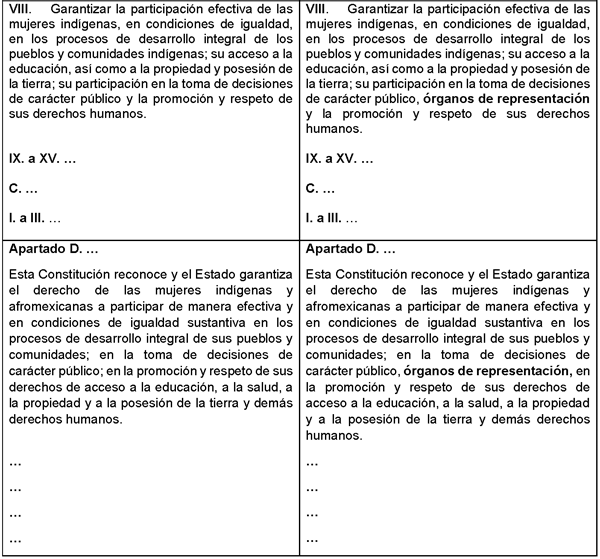

- Que reforma y adiciona el artículo 2o. de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad en órganos de representación de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas con la debida transparencia y rendición de cuentas, a cargo del diputado Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

Que reforma los artículos 9o. y 72 de la Ley General de Educación, en materia de otorgamiento de becas, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, César Alejandro Domínguez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, el acceso a la educación continúa siendo uno de los principales retos estructurales para garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible. Si bien en las últimas décadas se han implantado diversos programas de becas dirigidos a estudiantes en situación de vulnerabilidad, todavía persisten importantes brechas que afectan a miles de niñas, niños y jóvenes en su camino educativo.

La educación es uno de los motores clave para el desarrollo social y económico de México. Sin embargo, millones de estudiantes en el país enfrentan dificultades para acceder y permanecer en el sistema educativo debido a limitaciones económicas. Entre las principales razones para no continuar con sus estudios se encuentran la falta de recursos económicos y la necesidad de trabajar para contribuir al sustento familiar.

Desde esta lógica, surge una pregunta crucial: ¿por qué es importante que los estudiantes de todos los niveles y clases sociales reciban apoyo económico por parte del gobierno? La respuesta va más allá de una política asistencial. Implica una visión estratégica del Estado como garante del derecho a la educación, promotor del talento y constructor de equidad social. Brindar apoyos económicos no sólo a quienes viven en condiciones de pobreza, sino también a quienes tienen un alto desempeño académico, así como a estudiantes de clases medias que muchas veces quedan fuera de los programas sociales, es fundamental para construir un sistema educativo más justo, eficiente y competitivo.

La educación como derecho

El artículo 3o. de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la educación. Pero éste, para ser efectivo, requiere condiciones materiales mínimas: transporte, útiles escolares, alimentación, conectividad, entre otros. Cuando las familias no pueden cubrir estos gastos, incluso en niveles básicos, el acceso se convierte en un privilegio. En este sentido, el apoyo económico del Estado se convierte en una herramienta para nivelar el terreno y garantizar que ninguna persona sea excluida por razones económicas.

Además, la cobertura debe ser amplia, no limitada sólo a los sectores en pobreza extrema. Las clases medias, por ejemplo, suelen quedar fuera de los esquemas de apoyo, a pesar de que muchas veces también enfrentan dificultades económicas para sostener los estudios de sus hijos. Un sistema de becas incluyente evita este tipo de exclusiones silenciosas.

Pese a los esfuerzos del gobierno en programas de apoyo como los tres programas de becas para el Bienestar: Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, los cuales benefician a más de 11 millones de estudiantes.1 La mayoría de estos apoyos se ha centrado únicamente en la vulnerabilidad económica, sin considerar el reconocimiento al mérito académico. Como resultado, los estudiantes con alto desempeño, pero sin carencias económicas no reciben incentivos que los motiven a seguir sobresaliendo, lo que genera un impacto negativo en la competitividad y calidad del sistema educativo.

La problemática de la deserción escolar

La deserción escolar es una problemática preocupante en México. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el ciclo escolar 2022-2023, la tasa de abandono en educación secundaria fue de 4.2 por ciento, mientras que en educación media superior alcanzó 9.2 por ciento.2 La falta de recursos económicos es una barrera directa para muchos estudiantes que, a pesar de tener la capacidad y el deseo de estudiar, se ven obligados a abandonar la escuela.

En el caso específico de Chihuahua, el porcentaje de alumnos que abandonó la escuela durante el ciclo escolar en los niveles de educación media superior y superior, incrementó del siclo escolar 2022/2023 al del siguiente año:

Una de las principales razones por las que las y los alumnos dejan su educación, es el impedimento económico.

Según la Encuesta Nacional sobre Acceso y Permanencia en la Educación correspondiente a 2021,4 del Inegi, el abandono escolar sigue siendo un problema serio en México, especialmente entre los jóvenes. Los datos muestran que los hombres desertan más que las mujeres (54.9 por ciento frente a 45.1 por ciento) y que las edades más comunes para dejar los estudios son entre los 19 y 20 años, justo cuando muchos jóvenes enfrentan decisiones clave sobre su futuro.

La razón principal por la que dejan de estudiar es la falta de recursos económicos: casi la mitad de quienes abandonan la escuela (49.7 por ciento) lo hacen porque no tienen dinero suficiente. Además, 7 de cada 10 jóvenes que desertaron y pertenecen a las familias con menores ingresos reportaron que en su casa no alcanzaba para cubrir útiles, transporte o inscripciones. También es común que, en estas familias, haya hermanos que previamente dejaron la escuela, lo que muestra un patrón repetido de exclusión educativa.

Otro dato importante es que la mayoría de madres y padres de estos jóvenes solo lograron terminar la primaria o la secundaria, lo que también limita el apoyo académico y económico en casa.

Se encontró que los jóvenes que recibían una beca mientras cursaban la preparatoria tenían más probabilidades de seguir estudiando: casi una cuarta parte (23.5 por ciento) de ellos logró ingresar a la universidad. En cambio, más del 69 por ciento de quienes abandonaron sus estudios dijeron, con el tiempo, que fue una mala decisión. Muchos también reconocieron que dejar la escuela afectó negativamente sus relaciones familiares (44.8 por ciento), su situación económica (43.3 por ciento) y sus posibilidades de encontrar empleo (60 por ciento).

Estos datos evidencian la urgencia de políticas públicas más efectivas para combatir la deserción escolar. En este sentido, la reforma que se propone cobra especial relevancia, ya que busca otorgar apoyos económicos no solo a estudiantes en situación vulnerable, sino también a quienes demuestran esfuerzo y buen desempeño académico. Esto no solo ayudará a reducir el abandono escolar, sino que también promoverá la continuidad educativa, la movilidad social y una mayor equidad en el acceso a oportunidades, sin importar el nivel socioeconómico del estudiante.

Un apoyo económico, aunque sea modesto, puede marcar una gran diferencia. Permite que el estudiante se concentre en aprender, asista con regularidad, mejore su rendimiento y, sobre todo, no tenga que abandonar su proyecto de vida por falta de dinero.

Reconocimiento del esfuerzo y el mérito

Los apoyos económicos no deben limitarse únicamente a criterios socioeconómicos. El alto rendimiento académico debe ser reconocido y estimulado. Numerosos estudiantes, con esfuerzo y disciplina, logran destacar en sus estudios, incluso en contextos adversos. Premiar ese mérito es una forma de motivarlos, pero también de mandar un mensaje claro: el esfuerzo vale la pena.

Uno de los mayores desafíos del sistema educativo mexicano es el bajo rendimiento académico y la falta de incentivos para que los estudiantes aspiren a la excelencia. De acuerdo con la prueba PISA de 2022,5 34 por ciento de los alumnos mexicanos de 15 años no alcanzan niveles mínimos de competencia en matemáticas, lectura y ciencias. En contraste, los países con mejores resultados han implementado sistemas de becas basados tanto en necesidad económica como en logros académicos. Un esquema de incentivos bien diseñado puede transformar la percepción de los estudiantes sobre la educación, haciendo que el esfuerzo y el estudio sean vistos como vías reales de superación personal y social.

Los países con sistemas educativos exitosos han demostrado que combinar la ayuda a estudiantes en desventaja con el reconocimiento del alto desempeño académico es una estrategia efectiva para mejorar la educación. En Alemania, por ejemplo, hay becas como las del Deutschlandstipendium,6 que apoyan tanto a estudiantes en necesidad económica como a aquellos con excelente rendimiento académico, logrando aumentar la tasa de graduación y la inserción laboral. De manera similar, en Canadá, el programa de Canada Student Grants7 otorga apoyos diferenciados para estudiantes de bajos ingresos y para aquellos con méritos académicos destacados, logrando tasas de retención escolar superiores a 80 por ciento.

En México, el reconocimiento al esfuerzo y la excelencia académica sigue siendo limitado. Actualmente, muchos jóvenes con excelente desempeño no reciben ningún tipo de estímulo por parte del Estado, lo cual puede desincentivar la continuidad escolar, especialmente en educación superior, donde los costos son más elevados. Al incluir el mérito académico como criterio para acceder a becas, se promueve una cultura de excelencia, tan necesaria en un país que necesita capital humano bien formado y competitivo.

Estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos indican que los alumnos de alto desempeño provenientes de familias de bajos ingresos tienden a subestimar su capacidad para sobresalir en evaluaciones académicas, en comparación con sus pares de mayores ingresos.8 Esto sugiere que la falta de incentivos y reconocimiento al mérito puede desmotivar a estudiantes talentosos en contextos desfavorecidos.

El acceso igualitario a apoyos educativos promueve la movilidad social, es decir, la posibilidad de que una persona mejore sus condiciones de vida a través de la educación. Esto es especialmente importante en un país con profundas desigualdades como México. La educación debe ser un puente, no una barrera.

Además, cuando el Estado apoya a estudiantes de todos los niveles –desde preescolar hasta posgrado– y de todos los contextos sociales, construye un sistema más equitativo, en el que no hay ciudadanos de primera o de segunda. No se trata de quitarle al que menos tiene, sino de invertir estratégicamente en todos los que pueden y quieren aportar al desarrollo del país.

Beneficios de un sistema de becas que combine criterios de vulnerabilidad y mérito

En un país como México, donde la desigualdad social y las brechas educativas persisten como retos estructurales, el diseño de políticas públicas orientadas a garantizar el acceso, permanencia y éxito escolar debe ser una prioridad nacional. En este contexto, la creación de un sistema de becas que considere tanto la vulnerabilidad económica como el mérito académico representa una estrategia integral, justa y necesaria para fortalecer el sistema educativo y fomentar el desarrollo social.

1. Mayor acceso y permanencia en la educación

Uno de los problemas más graves que enfrenta el sistema educativo mexicano es la alta tasa de abandono escolar, especialmente en la educación media superior y superior. Según los datos presentados en esta exposición de motivos, casi el 50% de los jóvenes que abandonan sus estudios lo hacen por falta de recursos económicos. Al mismo tiempo, muchos estudiantes con buen desempeño académico enfrentan barreras económicas que limitan su continuidad educativa. Incluir a estos estudiantes dentro de los esquemas de apoyo gubernamental ampliaría la cobertura de las becas y permitiría reducir de manera significativa la deserción escolar, al ofrecer un respaldo concreto que reconozca su esfuerzo y alivie la presión económica.

2. Fomento de una cultura de esfuerzo y excelencia académica

Un sistema de becas que valore el mérito académico también tiene un efecto positivo sobre la motivación de los estudiantes. Reconocer el esfuerzo y el rendimiento escolar envía un mensaje claro de que el trabajo constante y el compromiso con el estudio tienen valor y reconocimiento social. Este enfoque puede generar un cambio cultural, impulsando a más jóvenes a fijarse metas educativas más altas, a mejorar su rendimiento y a mantenerse en la escuela no solo por necesidad, sino por convicción. La cultura del esfuerzo es clave para formar ciudadanos preparados, críticos y comprometidos con el desarrollo del país.

3. Competitividad educativa y desarrollo económico

Un sistema educativo que logra identificar y apoyar a estudiantes con alto potencial contribuye directamente a mejorar la preparación académica y profesional de la población. Invertir en los jóvenes más talentosos y dedicados garantiza una fuerza laboral más capacitada, que puede responder a las demandas del mercado global y contribuir con innovación, productividad y liderazgo. En este sentido, la implementación de becas por mérito también se traduce en beneficios económicos de largo plazo, al elevar la competitividad del país en diversos sectores.

4. Equidad en el acceso a oportunidades

Actualmente, muchos estudiantes provenientes de familias con ingresos medios no califican para las becas destinadas a población en situación de pobreza, aunque enfrentan dificultades económicas reales que afectan su trayectoria educativa. Esta omisión genera una brecha injusta, dejando sin apoyo a quienes no son lo suficientemente pobres para acceder a becas sociales, pero tampoco tienen los recursos para costear su educación. Un sistema que combine criterios de vulnerabilidad y mérito permitiría cerrar esta brecha, garantizando una distribución más equitativa de los recursos públicos y ampliando el espectro de beneficiarios sin excluir a nadie por su condición socioeconómica.

Justificación

Los programas de becas vigentes se concentran principalmente en criterios de vulnerabilidad económica, dejando fuera a un amplio número de estudiantes que, aunque no viven en condiciones de pobreza extrema, enfrentan dificultades económicas importantes para mantenerse en el sistema educativo, especialmente en niveles medio superior y superior. Asimismo, el mérito académico no ha sido suficientemente valorado como un criterio de asignación de apoyos, lo que desincentiva el esfuerzo, la excelencia y la continuidad educativa en muchos casos.

Por ello, la reforma propuesta adquiere especial relevancia: busca un enfoque más amplio e inclusivo en la asignación de becas. Este nuevo esquema reconoce dos realidades complementarias: por un lado, la urgencia de apoyar a quienes enfrentan limitaciones económicas; y por otro, la necesidad de premiar y fortalecer el desempeño académico sobresaliente, sin importar el origen socioeconómico del estudiante.

Implantar un sistema de becas que reconozca tanto la necesidad económica como el desempeño académico no solo es una medida justa, sino también estratégica. Esta propuesta atiende dos dimensiones fundamentales: la equidad y la excelencia. Al hacerlo, contribuye a disminuir la deserción, a incentivar el esfuerzo individual, a fortalecer el sistema educativo y a impulsar el desarrollo social y económico del país. En una sociedad que aspira a ser más inclusiva y competitiva, premiar el talento y apoyar a quienes más lo necesitan debe ser una política de Estado.

El reconocimiento del esfuerzo no significa excluir a quienes enfrentan condiciones económicas difíciles. El verdadero reto es diseñar un sistema de apoyos educativos equilibrado, en el que se otorguen becas tanto por necesidad como por mérito. Esto garantizaría que ningún estudiante sea excluido por su situación socioeconómica, pero también que quienes se esfuerzan académicamente reciban el respaldo que merecen.

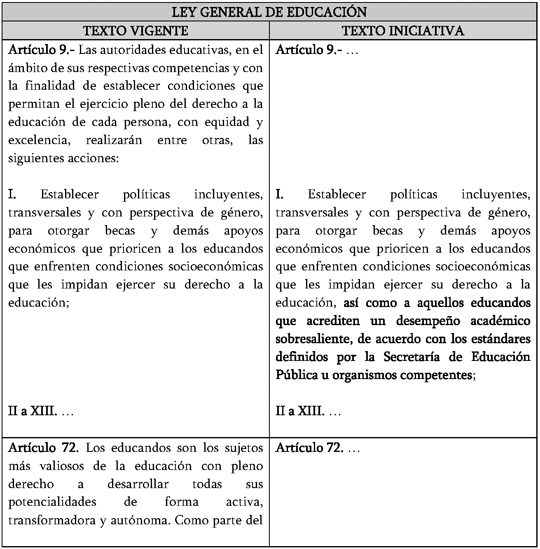

La presente iniciativa propone reformar los artículos 9 y 72 de la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente manera:

Por lo expuesto es imperativo reformar la normativa vigente para establecer criterios claros que consideren tanto la situación económica como el desempeño académico en el otorgamiento de becas. Esto no solo garantizará una distribución más equitativa de los recursos, sino que también promoverá una cultura de esfuerzo y excelencia en el ámbito educativo nacional.

Por lo expuesto pongo a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 9 y 72 de la Ley General de Educación

Único. Se reforman las fracciones I del artículo 9 y VIII del 72 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

I. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación, así como a aquellos educandos que acrediten un desempeño académico sobresaliente, de acuerdo con los estándares definidos por la Secretaría de Educación Pública u organismos competentes ;

II. a XIII. ...

Artículo 72. ...

I. a VII. ...

VIII. Recibir becas y demás apoyos económicos priorizando a los educandos que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación; así como aquellos educandos que acrediten un desempeño académico sobresaliente, de acuerdo con los estándares definidos por la Secretaría de Educación Pública u organismos competentes;

IX. a X. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar cuenta únicamente

con tres programas de becas, gobierno de México, 19 de marzo de 2025,

https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/la-coordinacion-nacional-de-becas-para-el-bienestar-cuenta

-unicamente-con-tres-programas-de-becas?idiom=es”

https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/la-coordinacion-nacional-de-becas-para-el-bienestar-cuenta

-unicamente-con-tres-programas-de-becas?idiom=es

2 Inegi. Tasa de abandono escolar por entidad

federativa según nivel educativo, 2024, https://www.inegi.org.mx/app/

tabulados/interactivos/?pxq=Educacion_Educacion_11_c6aa7c65-4d89-4eaf-972e-431727fc686d

3 Ibídem.

4 Inegi. Encuesta Nacional sobre Acceso y Permanencia

en la Educación de 2021, 2022,

https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/832

5 OCDE. PISA 2022, Resultados (volúmenes I y II),

“Country notes: Mexico”, diciembre de 2023,

https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/mexico_519eaf88-en.html

6 Ministerio Federal de Educación e Investigación de

Alemania. The Deutschlandstipendium: what you need to know about the

German public-private scholarship, Deutschlandstipendium,

https://www.deutschlandstipendium.de/deutschlandstipendium/de/services/english/english_node.html

7 Gobierno de Canadá. Canada student grant for

full-time students, 2024,

https://www.canada.ca/en/services/benefits/education/student-aid/grants-loans/full-time.html

8 OCDE. El futuro de la educación superior en México, 2019, https://www.oecd.org/es/publications/el-futuro-de-la-educacion-superior -en-mexico_005689e0-es.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2025.

Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica)

De decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “2025, Año del Centenario del Banco de México”, a cargo del diputado Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 262, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se instruye para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “2025, Año del Centenario del Banco de México”, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

La historia del Banco de México es la historia misma del esfuerzo nacional por consolidar una economía estable, ordenada y soberana. Su creación, hace un siglo, fue uno de los actos más relevantes de la reconstrucción del país después del prolongado periodo de conflictos armados que marcaron la Revolución Mexicana.

En un entorno caracterizado por la inestabilidad monetaria, la proliferación de bancos emisores y la pérdida de confianza en el papel moneda, el nacimiento de un Banco Central constituía una medida indispensable para fortalecer la soberanía económica, restaurar la credibilidad en la moneda y sentar las bases del desarrollo financiero.

El Banco de México fue fundado mediante Ley promulgada el 25 de agosto de 1925, durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, destacando a la vez la labor de Manuel Gómez Morín, quien fue un importante impulsor en su creación, desempeñando un papel crucial en su estructuración y como su primer presidente del Consejo de Administración.

El Banco de México comenzó operaciones el 1 de septiembre del mismo año, su Ley constitutiva fue fruto de un proceso legislativo y técnico que avanzó con eficacia y responsabilidad bajo la coordinación del entonces secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, quien dotó a la naciente institución de un marco jurídico sólido, de autonomía operativa y de claridad institucional.

Desde su inauguración en solemne ceremonia –a la que asistieron figuras clave de la política, las finanzas y la empresa–, el Banco de México se convirtió en símbolo del nuevo orden económico posrevolucionario.

Desde sus inicios, el Banco de México recibió la responsabilidad exclusiva de emitir la moneda nacional, tanto en piezas metálicas como en billetes, y fue dotado de facultades para regular la circulación monetaria, las tasas de interés y el tipo de cambio. También fue constituido como asesor financiero, agente fiscal y banquero del Gobierno Federal, aunque sin obligar a los bancos comerciales a formar parte de su operación.

Con el paso de los años, la institución fue materia de importantes avances y evolucionó en aras de buscar una mayor solidez y capacidad operativa. Justo es señalar que el modelo institucional adoptado por México, consistente en la creación de un Banco Central con autonomía técnica, fue una decisión visionaria que colocó a nuestro país a la vanguardia en materia de política monetaria.

Esta autonomía fue elevada a rango constitucional el 20 de agosto de 1993, mediante una reforma al artículo 28 de la Constitución, misma que entraría en vigor el 1 de abril de 1994, consolidando al Banco de México como un órgano autónomo del Estado mexicano, cuya función prioritaria es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, proteger el sistema financiero y coadyuvar al sano desarrollo económico.

Durante los últimos cien años, el Banco de México ha cumplido su mandato constitucional con profesionalismo, solvencia técnica y compromiso con el interés nacional. En tiempos de crisis económicas, cambios políticos o fluctuaciones externas, la presencia del banco central ha sido un factor de equilibrio y de previsibilidad.

Con el trabajo y experiencia de miles de mujeres y hombres que han desarrollado una amplia carrera en la institución, el Banco de México ha contribuido de manera fundamental a la modernización del sistema de pagos, al desarrollo de políticas cambiarias prudentes, al control de la inflación y a la consolidación de la autonomía fiscal del país.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Banco de México del 23 de diciembre de 1993, esta institución tiene por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Además, promueve el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

Aunado a lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 3o. de la referida ley, las funciones que desempeña actualmente son

I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos;

II. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia;

III. Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero del mismo;

IV. Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, particularmente, financiera;

V. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales; y

VI. Operar con los organismos a que se refiere la fracción V anterior, con bancos centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.

Asimismo, el Banco de México ha impulsado una creciente labor educativa y de difusión económica, mediante publicaciones, foros y actividades pedagógicas orientadas a fortalecer la cultura financiera en México. En décadas recientes, su actividad se ha ampliado a temas como inclusión financiera, digitalización de sistemas de pago y transparencia informativa, con el propósito de generar un entorno de confianza en los mercados y en la ciudadanía.

II. Inscripción en el Muro de Honor

La Cámara de Diputados, como la casa del pueblo de México, tiene la facultad y la responsabilidad de honrar a las instituciones, personas o hechos históricos que han contribuido de manera excepcional al desarrollo de la Nación.

No es menor señalar que en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro figuran inscripciones dedicadas a los movimientos de independencia, a próceres nacionales, a luchas sociales y a instituciones emblemáticas.

Por ello, inscribir con letras de oro la leyenda “2025, Año del Centenario del Banco de México” en ese recinto representa un acto de justicia histórica y de reconocimiento institucional.

Se trata no solo de conmemorar un siglo de existencia de una institución del Estado mexicano, sino de reafirmar su contribución a la estabilidad democrática, al desarrollo económico, a la disciplina financiera y al fortalecimiento del orden constitucional.

En este centenario, la Cámara de Diputados tiene una oportunidad invaluable para enviar un mensaje de unidad, respeto y responsabilidad en torno a una institución cuya función, aunque técnica, impacta directamente en la vida de todas las personas: desde la emisión del billete que usamos diariamente, hasta las decisiones que influyen en el valor de nuestra moneda, los precios de los bienes y la certeza macroeconómica.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se instruye inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “2025, año del centenario del Banco de México”

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “2025, Año del Centenario del Banco de México”.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La inscripción de la leyenda “2025, Año del Centenario del Banco de México” en el Muro de Honor del salón de sesiones se deberá materializar en la sesión solemne que celebre la Cámara de Diputados el 1 de septiembre de 2025, con motivo del centenario del Banco de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2025.

Diputado Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo (rúbrica)

Que reforma y adiciona los artículos 10, 44 y 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de derechos de niñas y niños que nazcan mientras sus madres están en prisión, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I del artículo 6 y el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 10, 44 y 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El noveno párrafo del artículo 4o. constitucional consigna el principio de interés superior de la niñez:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

La Convención sobre los Derechos del Niño indica en el artículo 3, numeral 1:

Artículo 3.1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

La protección al espíritu de dicho principio se reitera en todas disposiciones de la Convención en las que se prevén supuestos en los que está de por medio el bienestar de las niñas y de los niños.

La convención prevé en el artículo 9:

Artículo 9.1. Los Estados parte velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

De acuerdo con lo anterior, el Estado tiene la obligación de proteger por todos los medios el interés superior del niño, es decir, garantizar de manera plena que accedan a todos sus derechos para satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, entre otros, como parte de su desarrollo integral.

Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la expresión “interés superior del niño”, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.1

Por otra parte, el Poder Judicial de la Federación ha señalado que “el sistema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas de orden personal y social en favor de los menores, lo que se refleja tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales y en las leyes federales y locales, de donde deriva que el interés superior del menor implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida humana, se realicen de modo que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos”.2

De ese modo, se expidió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un conjunto de disposiciones que buscan garantizar la máxima constitucional y los compromisos internacionales asumidos, solo que ello no ha sido suficiente para que los menores de edad accedan plenamente a cada uno de sus derechos.

Garantizar el principio del interés superior de la niñez debe ser una prioridad de los 3 órdenes de gobierno, por lo que deben instrumentarse las acciones que generen las condiciones necesarias para alcancen un adecuado desarrollo físico, mental e individual.

Velar por el desarrollo sano y la inclusión social de las niñas y de los niños es una estrategia idónea para alejarlos de las conductas antisociales y delictivas, de las que lamentablemente hoy padece en demasía nuestro país; hoy en día las y los jóvenes son presas de múltiples problemáticas como lo son la deserción escolar, los embarazos a temprana edad, las enfermedades crónicas, las adicciones y del reclutamiento forzado al crimen organizado.

Como es de todos sabido, los primeros años de vida de las niñas y los niños son muy importantes debido a que desde el punto de vista emocional y personal adquieren experiencias, sensaciones y conocimientos que, dependiendo de su contenido, les generará un impacto positivo o negativo que podría repercutirles en su adolescencia y probablemente el resto de su vida.

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 10, prevé diversas condiciones, cuya falta de protección genera discriminación, rezago o vulnerabilidad que deberán ser combatidas por el Estado a fin de garantizar el bienestar de la niñez y evitar la apertura de una brecha de desigualdad desde temprana edad.

Entre dichas condiciones están aquellas circunstancias de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales.

No obstante, existe un fenómeno social que afecta a una parte de la niñez, como lo es el de las niñas y los niños que desafortunadamente se encuentran junto a su madre privada de la libertad en algún centro penitenciario, lugar en donde los infantes permanecen durante sus primeros años de vida, lo que afecta vulnera sus derechos más fundamentales, además de que es un problema invisibilizado que pocos ven y que muchas niñas y niños padecen.

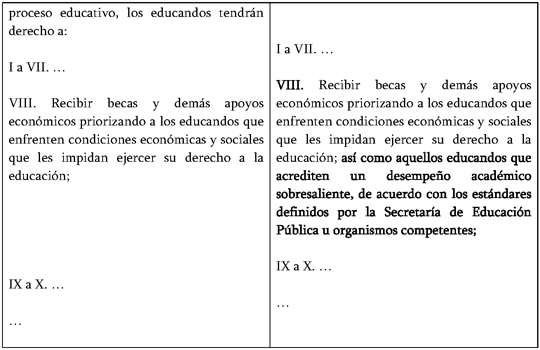

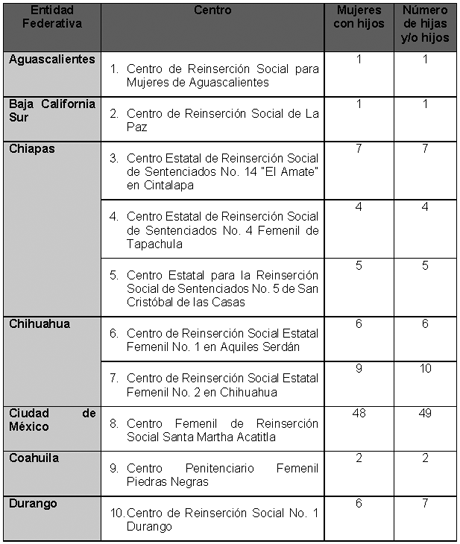

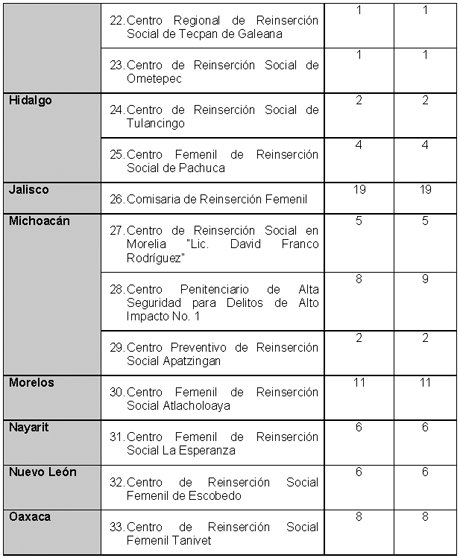

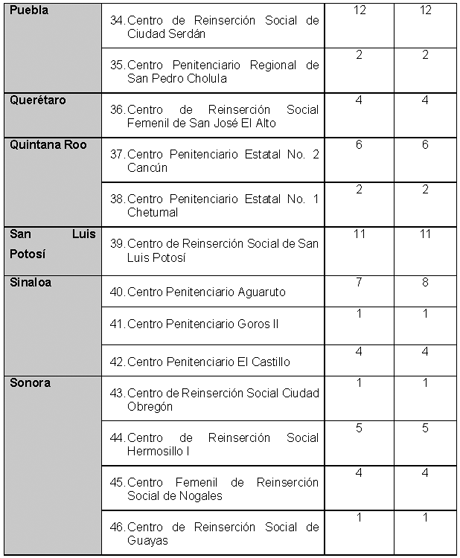

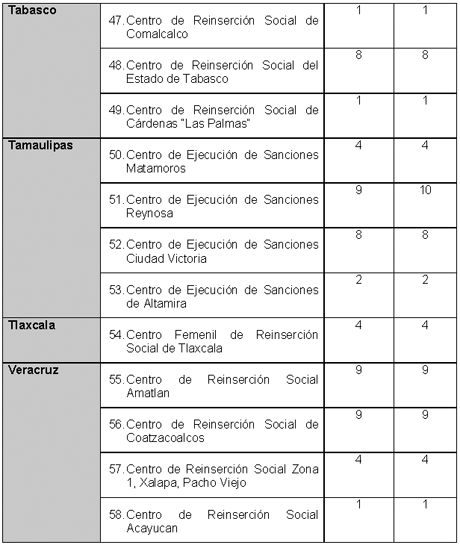

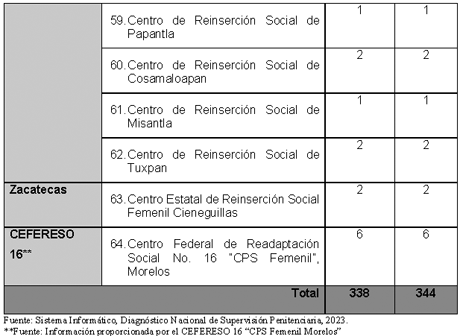

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en todo el territorio nacional existen 64 centros penitenciarios en donde niñas y niños conviven con sus madres al interior de ellos, mismos que en su mayoría carecen de espacios dignos y necesarios para las mujeres3 que les permita acceder a atención medica general, gineco-obstétrica, instalaciones deportivas, aulas, áreas para visita intima o familiar, comedores, o bien, para el caso de una eventual maternidad, guarderías, áreas de juegos, pediatras, alimentación adecuada y atención por personal especializado.

Adicionalmente, para evitar la sobrepoblación y hacinamiento, muchas mujeres privadas de su libertad son remitidas a centros penitenciarios mixtos, donde a pesar de estar en lugares separados de los varones, la infraestructura de dichos centros mixtos es insuficiente y tiende a carecer de los espacios necesarios para satisfacer necesidades básicas de las mujeres que se encuentran en estado de gravidez, o bien, para el buen desempeño de la custodia de las hijas e hijos recién nacidos.

En dicho diagnóstico se arrojan cifras sobre la situación que prevalece respecto la permanencia de niñas y niños con sus madres en centros penitenciarios, ya sea que se encuentren en centros femeniles o mixtos.

Queda a consideración de los gobiernos locales el levantamiento de la infraestructura penitenciaria, de acuerdo con sus propias circunstancias y necesidades, por lo que es común que los espacios destinados para que las mujeres compurguen sus penas sean reducidos o mixtos, o bien, que estos no existan. Baja California, Campeche, Colima y Yucatán son las entidades federativas que no reportan a ningún menor de edad viviendo con sus madres privadas de la libertad en los centros penitenciarios.

La cantidad de niñas y niños que permanecen bajo estas condiciones es variable año con año, y al efecto, de acuerdo con el documento citado, en 2023 son 344 niñas y niños los que permanecen al interior de centros penitenciarios con sus madres; en 2022 fueron 346 menores de edad; en 2021 fueron 343 infantes; en 2020 fueron 128; en 2019 se tuvo registro de 362 niñas y niños; en 2018 fueron 436 menores de edad los que se encontraban en esa situación; el panorama en 2017 se encontraban 444 niñas y niños viviendo en centros penitenciarios; en 2016 fueron 618 niñas y niños los que se encontraban en esa condición; en 2015 eran 452 menores de edad; en 2014 fueron 479 niñas y niños; en 2013 fueron 396 infantes los que estuvieron bajo esas circunstancias.4

El panorama de la problemática en las entidades federativas es la siguiente:

Según datos que se desprenden del Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay centros penitenciarios en los que no se permite la estancia de población infantil en su interior.5 Sin embargo, entidades federativas como Guerrero, concretamente en Acapulco y Chilpancingo, transgreden el principio del interés superior de la niñez, al permitir en sus centros penitenciarios la estancia de niños y niñas de 8 años de edad y en otros a menores de 12 años de edad,6 lo cual es sumamente preocupante porque puede generar un verdadero problema social que puede magnificarse en pocos años al estar expuestos dichos menores de edad a un ambiente penitenciario y en contacto directo con diversos factores criminógenos, además de crearles alteraciones en el aspecto psicológico.

Las niñas o los niños que crecen en un centro penitenciario, desde temprana edad estarían expuestos a situaciones de constante violencia, hacinamiento, insalubridad, o circunstancias inadecuadas para ellos, por lo que a pesar de que se encuentren resguardados con su madre, el ambiente en que se desarrollarán es sumamente dañino, máxime si ya cuentan con una edad en la que puedan percibir conscientemente dichas circunstancias frecuentemente.

Aunado a la falta de espacios y personal especializado en la infraestructura penitenciaria, resulta complicado brindarles una adecuada atención pediátrica, alimentación, un sano esparcimiento, así como la convivencia e interacción con otras niñas y niños de su edad, incluso tener actividades didácticas durante el tiempo que permanezcan con sus madres en internamiento.

Cuando estos menores a pesar de su corta edad, ya tienen una percepción del encierro en el que se encuentran, en donde no hay condiciones para alcanzar el bienestar que los lleve a desarrollarse sanamente, en forma gradual podrían generar afectaciones psicológicas que incidirán en su conducta, así como en la forma de comprender las circunstancias en que viven, las cuales podría considerarlas como algo “normal” pero que obviamente no lo son, ya que desafortunadamente están corriendo la misma suerte que su madre.

En ese sentido, se vulneran los derechos a la vida, a la supervivencia y desarrollo, a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a su integridad personal que tienen las niñas y los niños, mismos que están previstos en las fracciones I, VII, VIII y IX, respectivamente, del artículo 13 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los cuales son pasados por alto.

Ante esta problemática que afecta gravemente los derechos más elementales de la niñez y en donde el interés superior de las y los niños dista mucho de ser el principio rector, es urgente realizar los ajustes necesarios a nuestra legislación y ampliar el espectro de la protección colocando por encima de todo a dicho principio. Por ello es necesario ir avanzando con diversas acciones que permitan atender y resolver esta problemática.

El artículo 10 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, precepto que identifica determinadas problemáticas que afectan los derechos de los menores de edad con la finalidad de que sean atendidas a través de políticas públicas diseñadas para tal efecto, por ello es que esta iniciativa propone sea reformado para incorporar en su texto como otra condición de vulnerabilidad, la problemática que sufren aquellas niñas y niños que desafortunadamente se encuentran junto a su madre privada de su libertad en algún centro penitenciario, lugar en donde los infantes permanecen durante sus primeros años de vida.

Actualmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el tercer párrafo de su artículo 36, que las niñas y niños que nazcan al interior de un centro de reclusión sólo podrán permanecer en su interior durante las etapas postnatal y de lactancia, o bien, hasta que cumplan 3 años, como una forma de priorizar el interés superior de la niñez y el acceso a sus derechos, evitando su exposición a un ambiente nocivo, al margen de que se encuentren bajo la custodia de su madre.

Así, se propone armonizar la Ley Nacional de Ejecución Penal con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de establecer como limite la edad de 3 años para que las niñas y niños permanezcan al interior de los centros penitenciarios junto a su madre, lo que implicará reconocer la problemática y fortalecer las disposiciones que hoy se pasan por alto.

Lo anterior permitirá que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes sea enriquecida y tenga los estándares de protección que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, así como diversos instrumentos internacionales de los que el país es parte.

Es indispensable que la protección para los menores de edad sea amplia, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez, por lo que se debe de dar un equilibrio al goce de sus derechos, ya que sí bien es un derecho indiscutible estar con su madre durante los primeros años de su vida, también es una realidad que deben ser protegidos de los riesgos o peligros que pudieran repercutirles negativamente y condicionar el resto de su vida, además de que también se le debe otorgar las condiciones necesarias para su sano desarrollo físico y mental, sin que ello implique romper con los lazos o la relación emocional con su madre.

La Corte ha señalado: “El principio del mantenimiento del menor en su familia biológica dispone que para su pleno desarrollo, el menor necesita del amor y comprensión de una familia, por lo que debe crecer bajo los cuidados y afecto de sus padres en un ambiente de seguridad moral y material. En este sentido, el Estado debe resguardar la estabilidad de los niños en su núcleo familiar y garantizar que éstos puedan gozar efectivamente de sus relaciones familiares. Esta protección es aplicable también al caso de los niños que viven con sus madres en reclusión. Efectivamente, la separación del menor respecto de sus progenitores con frecuencia intensifica, en lugar de aliviar, los desafíos que enfrenta un niño cuya madre está privada de la libertad. De cualquier forma, hay que reconocer que la situación de reclusión puede dificultar el ejercicio del derecho del niño a disfrutar de su relación maternal, toda vez que los centros penitenciarios no tienen como finalidad el desarrollo o la protección de los menores; más aún, con frecuencia carecen de la infraestructura y los servicios necesarios para ello. Por tanto, en este caso particular las autoridades tienen el deber de garantizar especialmente el disfrute de la relación maternal mediante medidas de protección que permitan contrarrestar las dificultades que conlleva el contexto de reclusión, de tal suerte que las niñas y los niños puedan llevar una relación maternal digna y adecuada, en cualquier circunstancia”.7

Con las modificaciones que proponemos, las mujeres privadas de su libertad y que se encuentren en algún centro penitenciario, tendrán derecho a conservar la custodia de sus hijos hasta que estos cumplan con 3 años, separación que no puede ser repentina, sino gradual para evitar algún daño emocional y que al mismo tiempo sus derechos sean resguardados plenamente.

Una vez que el infante abandone el centro penitenciario, su madre decidirá si su custodia se otorgará a un familiar designado por ella, o se le entrega a algún albergue de la Fiscalía General de la República o de la fiscalía local correspondiente, según el caso concreto, o a alguna organización de la sociedad civil certificada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que dicho menor sea resguardado, por lo que con la finalidad de darle cumplimiento al interés superior de la niñez y a su bienestar, independientemente de quien lo tenga en su custodia, deberán coordinar con la autoridad referida en último término para que siga recibiendo atención psicológica que le permita superar el encierro y situaciones negativas experimentadas, así como el distanciamiento relativo con su madre.

Lo anterior, deberá ser complementado con un régimen de visitas y convivencias entre el hijo o hija y su madre interna durante los días de visitas familiares en el centro penitenciario, a fin de conservar el vínculo emocional entre ambos.

Tal problemática genera una gran preocupación, porque finalmente quienes terminan siendo los afectados en forma irreversible son esas niñas y niños, quienes, sin tener responsabilidad alguna, se ven inmersos en este tipo de circunstancias negativas.

Desafortunadamente, las condiciones sociales y de rezago que padece la madre es estructural ya que terminan transmitiéndose a sus hijos o hijas, lo cual es una situación que generación tras generación afecta a la sociedad mexicana.

Por ese motivo, desde esta soberanía se debe contribuir para que la problemática de los menores de edad que se encuentran en estas circunstancias sea reconocida por la ley, abriendo la posibilidad de capitalizar los esfuerzos para darles las mejores condiciones de desarrollo y eliminar todo riesgo que amenace su futuro a las nuevas generaciones. Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 10, 44 y 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Único. Se reforman los artículos 10, párrafo segundo, y 116, fracción IV; y se adiciona el artículo 44, con los párrafos segundo a cuarto, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, por haber permanecido con su madre privada de la libertad en algún centro penitenciario, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.

Artículo 44. ...

En el caso de las niñas y niños que permanezcan con su madre privada de la libertad en algún centro penitenciario, podrán hacerlo hasta que cumplan los tres años de edad, por lo que la separación se realizará en forma gradual y bajo la supervisión de un especialista en psicología, quien deberá emitir un dictamen en el que se recomienden la realización de un régimen de visitas y convivencia entre el menor de edad y su madre interna durante los días de visitas familiares, estableciendo sus términos, además de procurar en todo momento la conservación del vínculo emocional entre ambos.

La custodia de las niñas y niños que sean separados de su madre interna y salgan del centro penitenciario se otorgará a un familiar designado por la madre, o bien, se otorgará a un albergue de la Fiscalía General de la República o de la respectiva entidad federativa, según el caso concreto, o a alguna organización de la sociedad civil certificada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, quien será la autoridad encargada de darle la atención psicológica recomendada, lo cual deberá ser coordinado con quien tenga la custodia del menor de edad.

En términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, durante la estancia de las niñas y los niños en algún centro penitenciario, en todo momento deberán recibir una alimentación adecuada, una atención pediátrica, y contar con los espacios que permitan su recreación y actividades didácticas, como parte de su sano desarrollo, velando por el interés superior de la niñez.

Artículo 116. ...

I. a III. ...

IV. Adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, por haber permanecido con su madre privada de la libertad en algún centro penitenciario , o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten sus derechos;

V. a XXVI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva 17X. Opinión 2, página 85.

2 Interés superior de la niñez, alcances de este principio. Novena época. Registro 162563. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, marzo de 2011, materia civil, tesis I.So.C. J/14, página: 2187.

3 Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2024, página 652.

4 Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 y 2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México.

5 Véase en Gómez Mc Farland, Carla Angélica. Menores que viven con sus madres en centros penitenciarios: legislación en México, Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, agosto, 2017, número 34, página 9... Anexo 12 del Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana.... “1. Centro de reinserción social de Mexicali, en Baja California. 2. Centro de reinserción social de Ensenada, en Baja California. 3. Centro de reinserción social Licenciado Jorge A. Duarte Castillo, en Baja California. 4. Centro estatal de reinserción social de sentenciados número 5 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 5. Centro femenil de readaptación social Tepepan, Distrito Federal. 6. Prisión militar y grupo de procesados y sentenciados adscrita a la V región militar (La Mojonera, Zapopan), en Jalisco. 7. Centro federal femenil de readaptación social Rehilete, Islas Marías, Nayarit. 8. Centro estatal de reinserción social Tamazunchale, San Luis Potosí. 9. Centro de reinserción social femenil en Yucatán. 10. Centro de reinserción social varonil Fresnillo, Zacatecas.

6 Ídem, anexo “Centros penitenciarios donde se permite presencia de menores”, adaptado del anexo 14 del Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana.

7 Derecho de los menores que habitan con sus madres privadas de la libertad a una relación maternal digna y adecuada. Décima época. Instancia: Primera Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, diciembre de 2017, tomo I. Materia constitucional. Tesis 1a. CLXXXV/2017 (10a.). Página 408.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2025.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Que adiciona el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en donde la compañía entregue sin costo al usuario el detalle de los datos consumidos en su dispositivo, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el que suscribe, Yericó Abramo Masso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

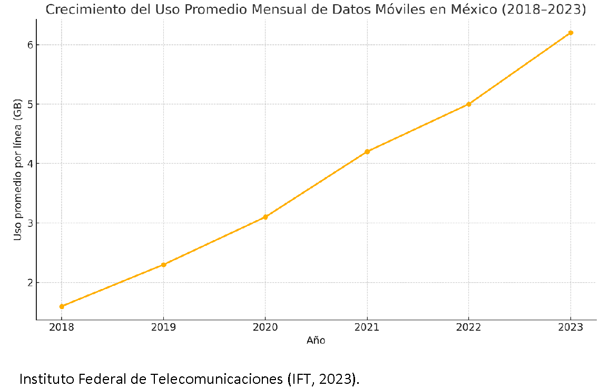

El consumo de datos móviles en México ha aumentado estos últimos años, la exponencial fiebre tecnológica y su uso diario marca la necesidad casi prioritaria de la conexión a internet, el Instituto Federal de Telecomunicaciones registró para el 2023 un incremento del uso mensual promedio de datos por línea pasó de 1.6 GB en 2018 a 6.2 GB en 2023.1

A la par, México cuenta ya con más de 136.4 millones de líneas móviles a marzo de 2023, cifra que supera incluso la población nacional y que creció en 7.6 millones de líneas en sólo un año.1

La información proporcionada da certeza de la situación en la que se encuentra el uso de datos móviles además de que se puede estar seguros de que los usuarios de ellos han ido incrementando, de esto puede surgir una brecha de desinformación acerca del consumo de datos.

Con relación a lo anterior, el acceso a las redes sociales y aplicaciones de streaming puede incrementar el uso de datos móviles. Estos datos que son limitados en la navegación general y son adquiridos con planes que suelen agotarse antes del término del plan, lo que ha ocasionado descontento o malestar a la población del uso imperceptible de sus datos móviles.

El tema cobra relevancia, porque las personas se muestran dudosas del uso general de sus datos móviles.

Pese a lo anterior, la legislación vigente no obliga a los operadores a proporcionar información desagregada y en tiempo real del consumo de datos a los usuarios. Actualmente, los usuarios de servicios móviles enfrentan falta de transparencia sobre cómo, cuándo y en qué se consumen sus datos. Si bien el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión reconoce entre los derechos de los usuarios el poder “consultar gratuitamente el saldo” en servicios móviles de prepago, esta disposición se queda corta. En la práctica, los usuarios solo reciben información general de su saldo o de la cantidad total de datos consumidos, usualmente sin desglose por aplicación o tipo de servicio, y muchas veces con retraso. Esto impide al consumidor promedio identificar qué aplicaciones (por ejemplo, video, redes sociales o mensajería) están consumiendo la mayor parte de su paquete de datos, dificultando una gestión eficiente de su consumo.

Esta situación se agrava por la ausencia de reportes desglosados: actualmente, si un usuario desea conocer el detalle de qué servicios consumieron su paquete de datos, debe recurrir a herramientas limitadas (como las configuraciones internas de su teléfono) o a plataformas del operador poco intuitivas, en las que solo muestra información muy limitada, sin garantía de que la información sea precisa o actualizada al momento de la consulta.

Las herramientas nativas del teléfono, suelen tener un ciclo estadístico, eso quiere decir que no prevén el momento en que se contrata un plan, y no se le puede dar una visualización adecuada, creando discrepancias. Los operadores móviles cuentan con esta información, ya que desde el momento en que un servicio es contratado, van descontando cada megabyte del plan mediante sistemas especializados, la inmediatez y detalle de los datos suele ser mayor.

La idea de que el consumo de datos sea en tiempo real es que las personas puedan actuar con prontitud, para que el usuario pueda decidir antes de que los datos se agoten, el hecho de que se visualice, obedece a razones técnicas y de defensa del consumidor.

El hecho de que el concesionario tenga la obligación de proporcionar esta información, tiene un peso probatorio mayor, ya que en caso de quejas con relación al consumo de datos esta información es oficial y vinculante, las herramientas integradas en los dispositivos podrían no ser precisas, siendo carentes de legalidad o validez.

Ciertos paquetes de datos, tienen vigencia, algunos duran 1 día, 7 días, etcétera. Si la información solo fuera dada de manera periódica, por ejemplo, de un día o una semana, los usuarios no podrán enterarse de manera inmediata y así poder administrar su consumo libremente.

La Procuraduría Federal del Consumidor e incluso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han recibido un flujo considerable de quejas e inconformidades en materia de servicios de datos. Tan solo en el primer trimestre de 2024 se registraron 7 mil 598 inconformidades de usuarios de telecomunicaciones ante la plataforma Soy usuario del IFT y en el segundo trimestre del mismo año la cifra subió a 8 mil026 quejas.2 Históricamente, las principales inconformidades reportadas han sido “fallas en el servicio” en primer lugar, seguidas por “cargos, saldos y bonificaciones” en segundo término,3 lo que evidencia que la transparencia en el consumo y cobro de los servicios es un reclamo recurrente de los usuarios.

La presente iniciativa tiene sustento en diversos preceptos de orden constitucional y legal que consagran la protección a los usuarios de telecomunicaciones y el derecho a la información. El artículo 6o., tercer párrafo, de la Constitución4 menciona: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Ejecutivo federal a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”. Esta garantía no solo se limita al acceso físico, sino también acceso de calidad, transparencia y protección al usuario. Un acceso efectivo a los usuarios al consumo implica también la posibilidad real de los usuarios de conocer y controlar el consumo de sus datos móviles.

Además, en el mismo artículo 6o. constitucional se consagra el derecho a la información y la obligación del Estado a garantizarlo. En concordancia, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, desarrolla los mandatos constitucionales. El artículo 191 establece un catálogo de derechos mínimos. Sin embargo, no se incluye explícitamente el derecho del usuario a recibir información pormenorizada sobre su consumo de datos en tiempo real.

Adicionalmente, la Ley Federal de Protección al Consumidor–aplicable supletoriamente a las telecomunicaciones– y la Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2018 (que regula la comercialización de servicios de telecomunicaciones) contienen elementos relevantes. La NOM-184 obliga, por ejemplo, a que el proveedor entregue al consumidor un estado de cuenta o detalle de consumos con la descripción de los cargos y servicios utilizados, e indica que en planes con límite de datos se debe informar al consumidor el consumo total de datos en el periodo.5 Sin embargo, dichas disposiciones se enfocan en la facturación periódica o la información a petición del usuario, mas no garantizan un esquema proactivo, continuo y desagregado de información en tiempo real. Así, hay un vacío normativo entre los derechos genéricos reconocidos (acceso a información, protección al consumidor) y su implementación concreta en materia de transparencia del consumo de datos móviles.

Adicionalmente, transparentar el desglose por tipo de uso o aplicación puede tener efectos positivos en la economía digital en general. Por un lado, permitiría a los usuarios detectar consumos anómalos (por ejemplo, si una app desconocida está gastando datos en segundo plano, el usuario podría tomar acción), lo que redunda en seguridad digital. Por otro lado, generaría confianza para que los usuarios contraten planes de datos más amplios o servicios adicionales, sabiendo que podrán monitorearlos. Incluso podría impulsar un mayor consumo de contenidos y aplicaciones de forma informada: un usuario que sabe cuántos datos consume Netflix en una hora de video tal vez esté más dispuesto a usarlo en movilidad si puede controlar su uso, mientras que, si no lo sabe, optará por no usarlo por precaución. Así, la transparencia no busca restringir el consumo, sino habilitar un consumo más libre y consciente, lo cual puede tener un efecto positivo en las industrias de contenidos, aplicaciones y servicios digitales que dependen del uso de datos móviles.

La obligación de los países a garantizar el derecho al acceso a la información en esta situación ha alentado a cubrir esta situación.

En el marco europeo, la protección al usuario de telecomunicaciones ha evolucionado significativamente. El reciente Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas establece estándares elevados de transparencia. El artículo 102 de dicha directiva obliga a los proveedores a ofrecer a los usuarios finales herramientas para el monitoreo y control del consumo, incluyendo alertas y notificaciones cuando se alcancen ciertos umbrales de datos consumidos.6

En diversas legislaciones de América Latina se ha comenzado a reconocer la importancia de este tema. Por ejemplo, en Chile y Colombia se han emitido lineamientos regulatorios para que las compañías informen a los usuarios cuando su consumo de datos alcanza cierto porcentaje del plan, aunque aún no llegan al nivel de desglose por aplicación.

Analizando esto, la tendencia es clara: los países buscan empoderar al usuario para que se informe y decida sobre el uso de sus datos móviles, a fin de evitar abusos. Ya sea mediante leyes, reglamentos o códigos de autorregulación, muchos países han incorporado la exigencia de monitoreo y alertas de consumo de datos. México no debe quedarse atrás en la regulación de esta situación, y debe no solo obligar a los concesionarios a proporcionar una herramienta que monitoree y emita alertas, sino también garantizar que se transparente, de forma actualizada, el desglose del consumo por aplicación o servicio en tiempo real.

Vale la pena subrayar que ninguna de estas prácticas internacionales ha colapsado a la industria; por el contrario, han sido absorbidas de manera natural como parte del costo de proveer de un servicio de calidad.

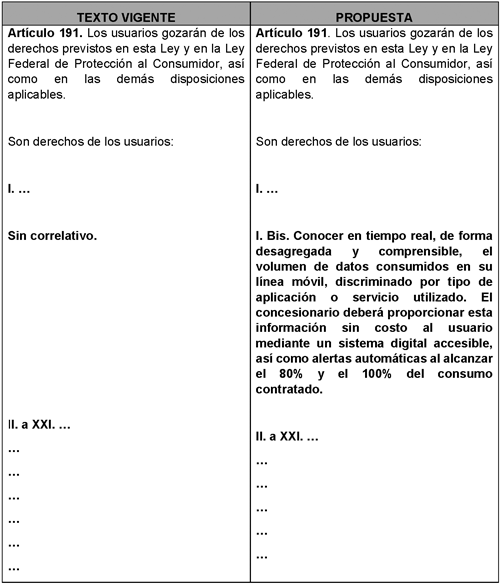

En atención de lo expuesto, se propone adicionar una fracción al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a efecto de que los usuarios de telefonía móvil conozcan en tiempo real el consumo de datos móviles de forma desagregada y comprensible. Para una mejor identificación de la propuesta, se presenta a continuación el siguiente cuadro comparativo.

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

En virtud de lo expuesto acudo a esta tribuna para someter a consideración del pleno y solicitar su respaldo a la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Único. Se adiciona la fracción I Bis al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 191 . Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta Ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables.

Son derechos de los usuarios:

I. ...

I Bis. Conocer en tiempo real, de forma desagregada y comprensible, el volumen de datos consumidos en su línea móvil, discriminado por tipo de aplicación o servicio utilizado. El concesionario deberá proporcionar esta información sin costo al usuario mediante un sistema digital accesible, así como alertas automáticas al alcanzar 80 y 100 por ciento del consumo contratado.

II. a XXI. ...

...

...

...

...

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los concesionarios que presten servicios móviles con acceso a Internet contarán con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para implantar los mecanismos técnicos y operativos necesarios que garanticen el cumplimiento de la fracción I Bis del artículo 191 de esta ley, incluyendo las plataformas de consulta de consumo, la emisión de alertas automáticas y el desglose de datos por tipo de uso o aplicación.

Tercero. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá, dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, emitirá los lineamientos técnicos que establezcan los criterios mínimos de presentación, formato y accesibilidad de la información sobre el consumo de datos móviles por parte de los concesionarios, así como las condiciones para su verificación y vigilancia.

Cuarto. Los concesionarios deberán informar a sus usuarios, a través de medios electrónicos y físicos, sobre la disponibilidad de las nuevas herramientas de monitoreo de consumo de datos, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a su implantación.

Notas

1 Instituto Federal de Telecomunicaciones, comunicado de prensa número 088/2023, “Crece 295 por ciento el uso de datos por línea en el internet móvil en los últimos 5 años”, 17 de octubre de 2023, https://www.ift.org.mx (consultado en abril de 2025).

2 Instituto Federal de Telecomunicaciones (sin fecha). Informes estadísticos “Soy usuario”, https://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/informes-estadisticos-soy- usuario#:~:text=,Estad%C3%ADstico%20Trimestral%20Soy%20Usuario%202024

3 Redacción (2017, noviembre 20). Telefonía móvil

lidera quejas en Soy Usuario. Consumotic,

https://consumotic.mx/telecom/telefonia-movil-lidera-quejas-en-soy-usuario/#:~:text=Las%20principales%20quejas%

20de%20los,%E2%80%9CContrataciones%E2%80%9D%20y%20%E2%80%9CDesbloqueo%20de%20celulares%E2%80%9D

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm

5 Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2018,

“Elementos normativos y obligaciones específicas que deben observar los

proveedores para la comercialización o prestación de los servicios de

telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de telecomunicación”

(sin fecha),

https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5552286#:~:text=match%20at%20L1060%20cuenta%20o,El

6 EUR-LEX - 02018L1972-20181217 - EN - EUR-LEX (17 de

diciembre de 2018).

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1972/2018-12-17

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2025.

Diputado Yericó Abramo Masso (rúbrica)

Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el que suscribe, Yericó Abramo Masso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 señala: “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”.

Las fracciones XXIII y XXIII Bis del artículo 73 de la Carta Magna establecen la facultad del Congreso de nuestro país para expedir leyes que, establezcan las bases de coordinación en materia de seguridad pública entre la Federación, los estados y los municipios, así como para regular a las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública2 señala en el artículo 2: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Adicionalmente, establece: “El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas”.

En los anteriores gobiernos, como en el actual, la inseguridad de nuestro país, representa uno de los principales problemas a enfrentar, así lo muestra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2023, levantada y difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),3 el 11 de septiembre de 2023.

Para 2022, el Inegi estimó que 10.5 millones de hogares (27.4 por ciento del total del país) tuvieron, al menos, una o uno de sus integrantes como víctima del delito. el número de víctimas de 18 años y más fue de 21.1 millones, equivalente a una tasa de 22 mil 587 víctimas por cada 100 mil habitantes (prevalencia delictiva). Las tasas de prevalencia por sexo fueron de 21 mil 675 para las mujeres y de 23 mil 648 para los hombres.

Los resultados de dicha encuesta señalan que los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión. De igual forma se informa que en 2022 ocurrieron 26.8 millones de delitos. De éstos, 92.4 por ciento no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Este subregistro se denomina cifra negra.

Se informó que las entidades federativas con mayor prevalencia delictiva tanto en hombres como en mujeres fueron Estado de México (34 693 para hombres y 28 215 para mujeres) y Ciudad de México (32 661 para hombres y 31 178 para mujeres). En contraste, la menor prevalencia delictiva se registró en Veracruz (14 168 para hombres y 13 149 para mujeres) y en Chiapas (14 364 para hombres y 11 109 para mujeres).

Para el periodo marzo-abril de 2023, el 74.6 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su entidad federativa era inseguro debido a la delincuencia. Un 63.7 y 39.9 por ciento de la población de 18 años y más se siente insegura en su municipio o demarcación territorial y en su colonia o localidad, respectivamente. Los porcentajes más altos de percepción de inseguridad pública en su estado se presentaron en Zacatecas, con 91.9; estado de México, con 88.0; y Morelos, con 87.0. Por el contrario, las entidades con los porcentajes más bajos fueron Baja California Sur, con 33.4; Yucatán, con 37.8; y Coahuila, con 44.1.

En el documento Aprobación del Presupuesto, Estudio de antecedentes, Derecho Comparado y de las iniciativas presentadas a nivel constitucional sobre el tema (Actualización),4 elaborado por el Centro de Documentación, Información y Análisis se señala que el Presupuesto es un instrumento de política económica muy importante ya que establece la fuente de los recursos presupuestales y la asignación de los mismos, es decir, a que miembros de la colectividad se le van a sustraer parte de sus recursos monetarios y sobre quienes van a distribuirse los beneficios.

Se indica que el presupuesto tiene en el Estado moderno una importancia notable, porque es un instrumento poderoso para encauzar el desarrollo económico, y regular adecuadamente el proceso de planeación nacional.

En materia presupuestaria, el Gobierno Federal asignó para la preservación de la seguridad pública para 2022 un monto de 165 mil 982.27 mmdp, equivalente a 0.54 por ciento del PIB y de 2.34 del PEF.5

Ante la importancia de ejercer de los recursos asignados para enfrentar uno de los principales problemas que aqueja a los mexicanos, diversos medios nacionales dieron cuenta de subejercicios en esta área tan sensible.6

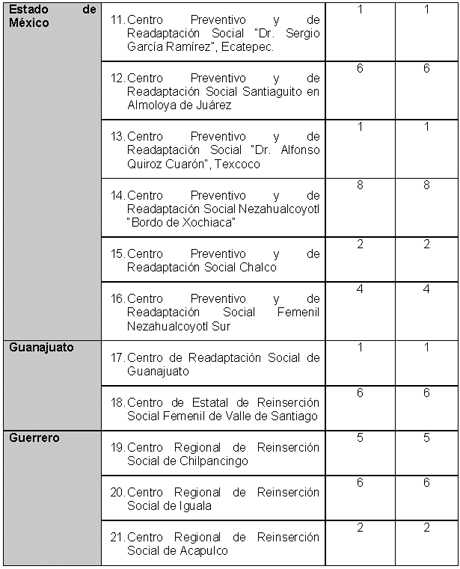

Por ello se propone reformar el cuarto párrafo de la fracción III. del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para evitar que se reduzcan las erogaciones en materia de seguridad.

Para una mayor identificación de la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo:

En virtud de lo expuesto acudo a esta tribuna para someter a consideración del pleno y solicitar su respaldo a la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Único. Se reforma el cuarto párrafo de la fracción III del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 58. Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán:

I. y II. ...

III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes.

...

...

...

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas, la Atención a Grupos Vulnerables, las erogaciones en materia de seguridad, salvo en los supuestos establecidos en la presente ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/CPEUM.doc

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGSNSP.doc

3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENVIPE/ ENVIPE_23.pdf

4 Cámara de Diputados, Aprobación del Presupuesto, https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-22-07.pdf

5 https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ASS-05-22.pdf

6 https://etcetera.com.mx/nacional/gasto-gobierno-amlo-subejercicios-salu d-seguridad/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2025.

Diputado Yericó Abramo Masso (rúbrica)

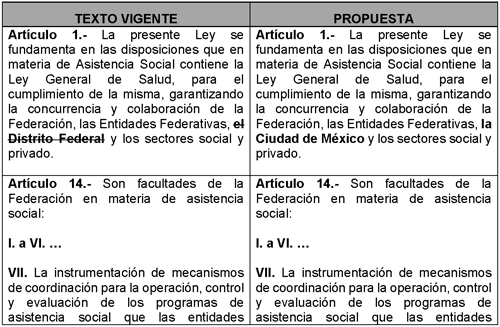

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asistencia Social, en materia de homologación legislativa, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI