Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6768-II-1, jueves 24 de abril de 2025

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de salud mental, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de acecho, a cargo de la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma el primer párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gabino Morales Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a cargo del diputado Iván Millán Contreras, del Grupo Parlamentario de Morena

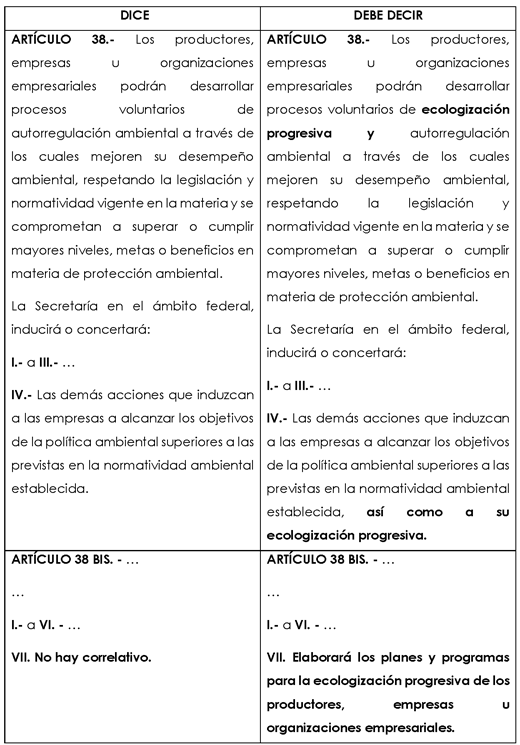

- Que reforma el primer párrafo y la fracción IV del artículo 38 y adiciona la fracción VII del artículo 38 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Rocío López Gorosave, del Grupo Parlamentario de Morena

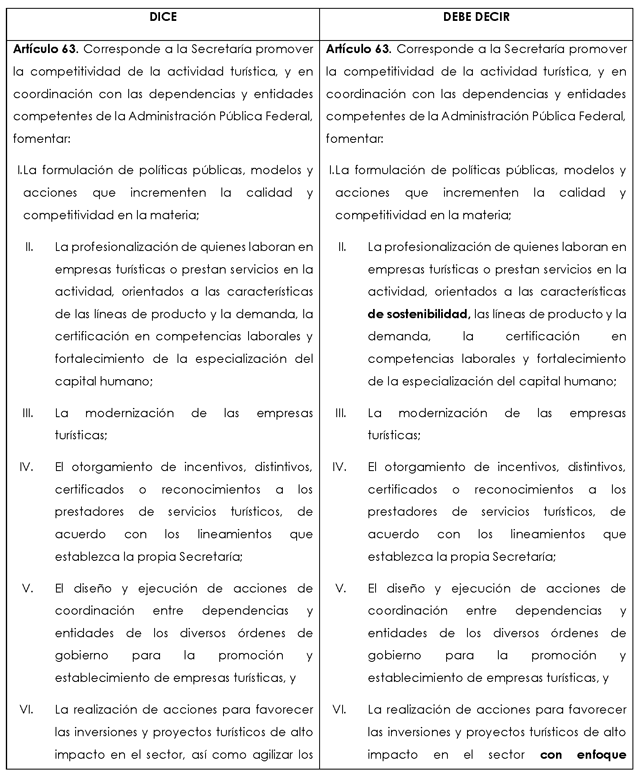

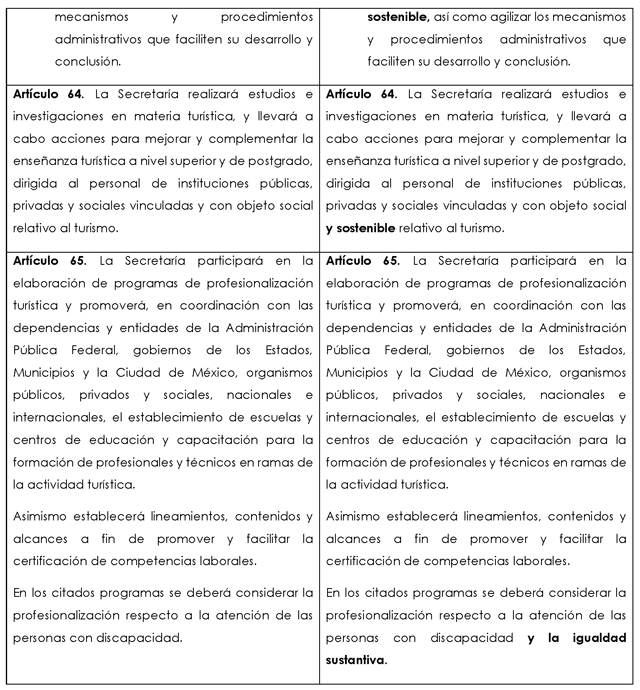

- Que reforma los artículos 63, 64 y 65 de la Ley General de Turismo, en materia de turismo sostenible e igualdad sustantiva, a cargo de la diputada Rocío López Gorosave, del Grupo Parlamentario de Morena

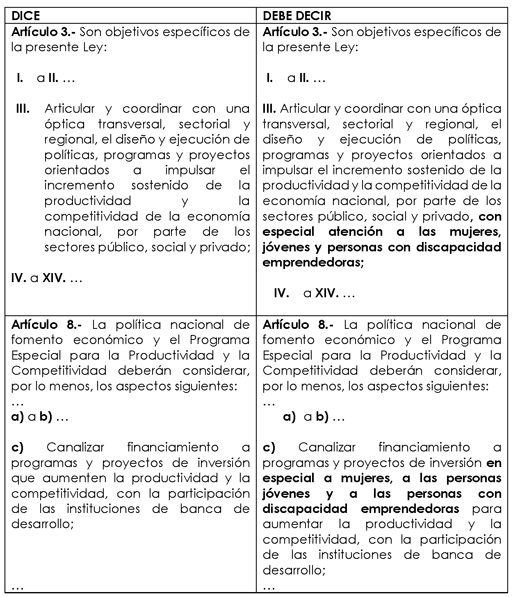

- Que reforma la fracción III del artículo 3o. y el inciso c) de la fracción I del artículo 8o. de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo de la diputada Rocío López Gorosave, del Grupo Parlamentario de Morena

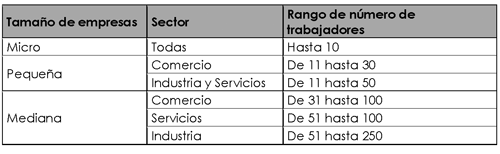

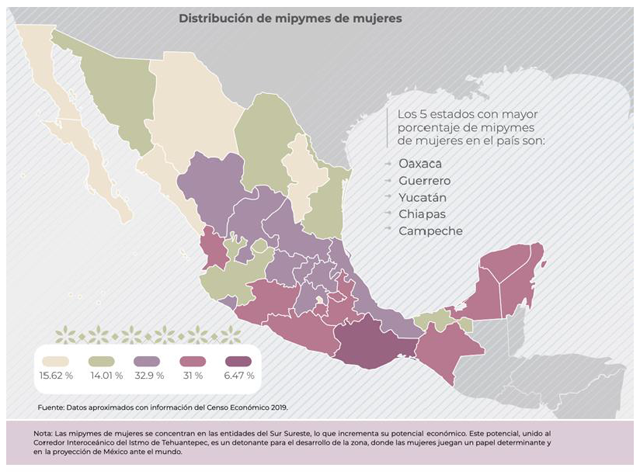

- Que reforma el primer párrafo del artículo 7, la fracción III del artículo 10 y el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de igualdad sustantiva, a cargo de la diputada Rocío López Gorosave, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de salud mental, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Raymundo Vázquez Conchas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de salud mental, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere:

La salud mental es un derecho humano básico para todos y todas. Todas las personas, sin importar quiénes sean ni dónde estén, tienen derecho a gozar del grado más alto posible de salud mental. Esto incluye el derecho a ser protegido de los riesgos para la salud mental; el derecho a una atención disponible, accesible, digna y de buena calidad; y el derecho a la libertad, la independencia y la inclusión en la comunidad.1

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en particular el relativo a la salud y al bienestar, establece como meta para el año 2030, la promoción de la salud mental. Así también, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado mexicano, establece como una obligación el proteger la salud de niñas, niños y adolescentes, reconociendo su derecho a un desarrollo saludable y a la protección contra todas las formas de violencia.

En este sentido, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), la salud mental constituye un componente fundamental de la salud general y el bienestar de las personas e influye en la situación académica, social y económica de los individuos a lo largo de su vida. La UNESCO refiere que una buena salud mental se traduce en una mejor capacidad para interactuar con otras personas, desenvolverse en la vida diaria, afrontar problemas y desarrollarse.2

la educación consiste no sólo en adquirir conocimientos académicos sino, también, en desarrollar habilidades socioemocionales fundamentales. La salud mental influye en la capacidad de los estudiantes para establecer relaciones, gestionar el estrés y resolver conflictos. Al abordar la salud mental en el entorno educativo, se contribuye al desarrollo integral de habilidades necesarias para el éxito en la vida.3

La salud mental tiene efecto directo en el rendimiento académico, los estudiantes que enfrentan problemas de salud mental pueden experimentar dificultades para concentrarse, organizarse y completar tareas. La falta de apoyo adecuado en este sentido puede llevar a un rendimiento académico inferior y a un ciclo perjudicial de baja autoestima.4

Un enfoque proactivo en la salud mental crea un ambiente de aprendizaje positivo. Las escuelas y universidades que priorizan la salud mental implementan políticas que reducen el estigma, proporcionan recursos de apoyo y fomentan la apertura en torno a los problemas de salud mental. Estos entornos promueven un sentido de pertenencia y bienestar, creando condiciones propicias para el aprendizaje efectivo.5

La relación entre la salud mental y la educación es un área de creciente interés y preocupación en la sociedad actual. A medida que reconocemos la complejidad de las mentes individuales y comprendemos mejor los desafíos emocionales que enfrentan los estudiantes, la importancia de abordar la salud mental en el ámbito educativo se vuelve cada vez más evidente.

A fin de mitigar la crisis de aprendizaje y atender urgentemente a las diversas necesidades de salud mental y bienestar, UNESCO, UNICEF y la OMS han realizado llamamientos urgentes a los gobiernos para que adopten medidas, incluida la promoción y protección de la salud mental y el bienestar psicosocial, de modo que todos las niñas, niños y adolescentes estén preparados para aprender y desarrollarse.

De acuerdo con la UNESCO, una integración efectiva de la salud mental en las escuelas puede contribuir a lo siguiente:6

a) Mejorar los resultados educativos;

b) Ampliar los conocimientos básicos sobre salud mental de los alumnos;

c) Promover un aprendizaje socioemocional;

d) Identificar alumnos en situación de riesgo y brindarles apoyo, incluido mediante rutas de derivación a los sectores de la salud y la asistencia social; y

e) Minimizar las probabilidades de que dificultades de salud mental se conviertan en problemas más graves y comportamientos arriesgados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que cerca de 14 por ciento de los jóvenes y niños entre 10 y 19 años sufren de algún trastorno mental, siendo la depresión y la ansiedad los más comunes, lo cual es un factor que afecta directamente el bienestar y el rendimiento académico de niñas, niños y adolescentes.7

Dicha organización calcula que 4.4 por ciento de los adolescentes de 10 a 14 años y 5.5 de los de 15 a 19 años sufre un trastorno de ansiedad, y que el 1,4 por ciento de los adolescentes de 10 a 14 años y el 3,2 por ciento de los de 15 a 19 años padecen depresión.8

Asimismo, los trastornos del comportamiento son más frecuentes entre los adolescentes jóvenes que entre los de más edad. El 3.1 por ciento de los adolescentes de entre 10 a 14 años y el 2,4 por ciento de los de entre 15 a 19 años tienen un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que se caracteriza por la dificultad para mantener la atención, un exceso de actividad y conductas impulsivas.9

Según afirmaciones del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en América Latina y el Caribe 16 millones de niños y adolescentes de 10 a 19 años viven con un trastorno mental. De ellos, 7.3 millones son niñas y niños de 10 a 14 años que enfrentan padecimientos como depresión, ansiedad, bipolaridad, trastornos de alimentación; del espectro autista; de conducta; y por abuso de sustancias, entre otros.10

El organismo de Naciones Unidas revela que, entre niños y adolescentes de la región con algún trastorno mental, 47.7 por ciento enfrenta depresión y la ansiedad; le sigue el trastorno por déficit de atención o hiperactividad, con 26.8 por ciento; otro 18.2 por ciento tiene algún trastorno del comportamiento; y 5.7 por ciento, tiene un trastorno bipolar.11

Especialistas, adscritos al hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro destacaron que en México, la atención de la salud mental infantil enfrenta diversos rezagos, desde la falta de un número suficiente de especialistas (estiman que a nivel nacional solo hay 600 psiquiatras infantiles), hasta la carencia de espacios de atención y el desconocimiento de padres, tutores y docentes sobre cómo detectar un posible riesgo de padecer un trastorno mental, como depresión y ansiedad.12

En el Estado Mundial de la Infancia 2021, “En mi mente. Promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia”, la Unicef destaca que en nuestro país se estima que al menos 12.1 por ciento de las niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 19 años, es decir, 2.6 millones de menores, enfrentan algún trastorno de salud mental.13

A lo anterior se suma que, en los últimos años, en México ha aumentado el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que reporta ideación suicida, así como el número de muertes por suicidio en la población de 10 años y más: 5.0 por ciento declaró que alguna vez ha pensado en suicidarse, siendo esta ideación mayor en las mujeres –6.0 por ciento– que en hombres –4.0 por ciento.

A lo anterior, se añade que las condiciones de riesgo conductual y psicosocial se han recrudecido a nivel nacional a raíz de la pandemia por Covid-19. Al respecto, entre las afectaciones más recurrentes de la pandemia se encuentran experiencias emocionales aflictivas, que en algunos casos refieren a estados de riesgo psicosocial y afectivo, así como la incursión en conductas de riesgo tales como: el consumo excesivo de alimentos procesados y de alto aporte calórico, el consumo de enervantes y sustancias psicoactivas –alcohol, cafeína y drogas–, el sedentarismo y la disrupción en los hábitos de sueño, así como el aumento en el consumo de horas de exposición a pantallas y videojuegos.14

Los datos de la prueba PISA de 2022 muestran una correlación directa entre el bienestar emocional y el desempeño académico, dicha prueba revela que los alumnos con mayor rendimiento académico se sienten más seguros y menos expuestos a riesgos y acoso en la escuela. Por el contrario, quienes se sienten solos, infelices o asustados tienen pocas probabilidades de sobresalir escolarmente.15

Dicha prueba, reporta resultados importantes sobre el estado socioemocional de los estudiantes mexicanos. Por ejemplo, aproximadamente, uno de cada cuatro informa sentirse solo en la escuela y sentirse excluido de las actividades escolares; proporción que es mayor a la media de la OCDE (16 y 17 por ciento, respectivamente).16

En otros rubros, los estudiantes mexicanos reportan opiniones muy similares a los del promedio de la OCDE: no sentirse seguros en sus salones de clase (7? por ciento); no sentirse seguros en otros lugares de la escuela, como en pasillos, cafetería, baños (11 y 10? por ciento, respectivamente). Finalmente, en otros aspectos, los estudiantes mexicanos reportan tener menos problemas de bullying (19? por ciento en mujeres y 17? por ciento en hombres) que el promedio de las y los estudiantes de la OCDE (20? por ciento en mujeres y 21? en hombres).17

En síntesis, lo que arroja esta prueba internacional, es que los estudiantes mexicanos además de presentar problemas cognitivos también presentan dificultades socioemocionales. Se refiere que la falta de amigos o amigas, sentirse socialmente desconectados o aislados pueden tener muchos impactos negativos, mismos que pueden incluir mayores tasas de ansiedad, peor calidad de sueño y menores niveles de motivación. Por ello, la cognición y la emoción son componentes que contribuyen al éxito académico de los estudiantes y, por consiguiente, al éxito laboral futuro.18

La conexión entre la salud mental y la educación es esencial para construir individuos fuertes y resilientes. Abordar la salud mental en el entorno educativo no sólo mejora el rendimiento académico, sino que también contribuye a la formación de ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos de la vida con equilibrio y claridad mental. Un enfoque holístico en la educación que integre el bienestar emocional se presenta como una necesidad ineludible en la búsqueda de una sociedad educada y mentalmente saludable.

Por lo expuesto, resulta vital y de enorme trascendencia que la salud mental se integre en los planes escolares desde la educación básica, es importante sensibilizar sobre este tema y poner en marcha campañas de difusión destinadas a aumentar los conocimientos sobre salud mental entre los estudiantes, el personal docente y la población en general, así como el que se impulsen programas de prevención y promoción del bienestar emocional pues lo anterior puede tener un efecto duradero en la reducción de trastornos y padecimientos mentales en la población joven.

La educación se trata de preparar a los estudiantes no sólo para el éxito académico sino para la vida en general. La salud mental sólida es un activo invaluable en la resolución de problemas, la toma de decisiones y la gestión del cambio. Al preparar a los estudiantes con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos emocionales, la educación se convierte en una inversión a largo plazo en su bienestar.

Con base en las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de salud mental

Único. Se reforman las fracciones IX del artículo 16 y XI del 30; y se adicionan la fracción VI, con lo que se recorre el orden de las subsiguientes hasta agregar una fracción XII, al artículo 18, y un párrafo último al artículo 29 de la Ley General de Educación, para quedar como siguen:

Artículo 16. ...

...

I. a VIII. ...

IX. Será integral porque educará para la vida, fomentará el cuidado de la salud mental y estará enfocada a las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social; y

X. ...

Artículo 18. ...

I. a V. ...

VI. El fomento del cuidado de la salud mental

VII. Las habilidades socioemocionales, como el desarrollo de la imaginación y la creatividad de contenidos y formas; el respeto por los otros; la colaboración y el trabajo en equipo; la comunicación; el aprendizaje informal; la productividad; capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad; trabajo en red y empatía; gestión y organización;

VIII. El pensamiento crítico, como una capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones e ideas, así como tomar una posición frente a los hechos y procesos para solucionar distintos problemas de la realidad;

IX. El logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos;

X. Los conocimientos, habilidades motrices y creativas, a través de la activación física, la práctica del deporte y la educación física vinculadas con la salud, la cultura, la recreación y la convivencia en comunidad;

XI. La apreciación y creación artística, a través de conocimientos conceptuales y habilidades creativas para su manifestación en diferentes formas; y

XII. Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud y la participación democrática con base a una educación cívica.

Artículo 29. ...

I. a VI. ...

...

...

Los planes y programas de estudio fomentarán el cuidado de la salud mental con la finalidad de formar ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos de la vida con equilibrio y claridad mental.

Artículo 30. ...

I. a X. ...

XI. La educación socioemocional y fomento del cuidado de la salud mental;

XII. a XXV. ...

Transitorio

Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. “Salud mental: fortalecer nuestra respuesta”, 17 de junio de 2022,

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ment al-health-strengthening-our-response

2 UNICEF. “Nota informativa para gobiernos

nacionales. Cinco pilares esenciales para promover y proteger la salud

mental y el bienestar psicosocial en las escuelas y en los entornos de

aprendizaje”, 2022,

https://www.unicef.org/media/137741/file/Promoting%20and%20protecting%20mental%20health%20in%20schools

%20and%20learning%20environments.pdf

3 Fundación Scarpetta Gnecco. “Implicaciones de la salud mental en la educación”, 2 de febrero de 2024, https://www.fundacionsg.org/uncategorized/la-importancia-crucial-de-la- salud-mental-en-la-educacion/

4 Ídem.

5 Ibídem.

6 UNICEF. “Nota informativa para gobiernos

nacionales. Cinco pilares esenciales para promover y proteger la salud

mental y el bienestar psicosocial en las escuelas y en los entornos de

aprendizaje”, 2022,

https://www.unicef.org/media/137741/file/Promoting%20and%20protecting%20mental%20health%20in%20schools

%20and%20learning%20environments.pdf

7 Organización Mundial de la Salud. “La salud mental de los adolescentes”, 19 de octubre de 2024, https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-h ealth

8 Ídem.

9 Ibídem.

10 Poy Solano, Laura. “Con trastorno mental, 16

millones de niños y adolescentes en AL y el Caribe”, en La

Jornada, 14 de julio 2024, https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/07/14/sociedad/

con-trastorno-mental-16-millones-de-ninos-y-adolescentes-en-al-y-el-caribe-6855

11 Ídem.

12 Ibídem.

13 Ibídem.

14 Comisión Nacional para la Mejora Continua de la

Educación. “La educación para la salud y el bienestar en escuelas

primarias. Experiencias y percepciones desde las comunidades

educativas”, 2024,

https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/educacionsalud-2024.pdf

15 Guevara Cota, Sebastián. “México en PISA 2022: más

allá de las calificaciones”, en Nexos, 31 de enero 2024,

https://educacion.nexos.com.mx/mexico-en-pisa-2022-mas-alla-de-las-calificaciones/#:~:text=Por%20ello%2C%

20los%20datos%20de,pocas%20probabilidades%20de%20sobresalir%20escolarmente

16 Ídem.

17 Ibídem.

18 Ibídem.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 24 de abril de 2025.

Diputado Raymundo Vázquez Conchas (rúbrica)

Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de acecho, a cargo de la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Mariana Benítez Tiburcio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan disposiciones al Código Penal Federal, en materia de acecho.

Exposición de Motivos

El stalking o acecho implica ser perseguido repetidamente de una manera que hace que una persona razonable tema por su seguridad. Esta definición tiene dos componentes clave: uno conductual y otro emocional. El aspecto conductual del stalking (acecho) son las repetidas conductas de persecución que experimenta la víctima, y el aspecto emocional es el daño sufrido por la víctima en forma de miedo.1

Se ha nombrado el fenómeno acoso persecutorio, como persecución no deseada, repetitiva y percibida como amenazante como un patrón de amenaza o acoso anormal de larga duración dirigida específicamente a una persona, en otras palabras, la constelación de esos actos: a) se dirigen repetitivamente contra una persona concreta; b) son experimentados como intrusivos y no deseados, y, c) causando miedo, ansiedad, angustia, desasosiego o preocupación en la víctima.2

El perfil criminológico del acosador, no suele responder a unas características clínicas comunes, por lo que resulta difícil poder hacer un cuadro psicológico acerca de su personalidad, a veces cree que la víctima desea estar con él, otra es presa de una obsesión amorosa. En muchos casos el acosador persigue a otra persona con la que ha tenido una relación previa, negándose a reconocer que la misma ha terminado, pudiendo hacer que las víctimas minimicen esos comportamientos.3

De este modo, el acosador emplea diversas conductas –como llamadas, mensajes, envío de objetos, seguimientos físicos o vigilancia– para espiar o perseguir a su víctima. Estas acciones suelen motivarse por objetivos como forzar una relación, alimentar fantasías románticas, ejercer control, dominación o posesión sobre la víctima. Aisladamente, estos actos podrían percibirse como inofensivos o carentes de peligro inmediato. Sin embargo, cuando se perpetúan en el tiempo, su efecto acumulativo genera un escenario de hostigamiento sistemático que impacta severamente la integridad emocional, social e incluso física de la persona afectada.4

Esta persistencia en el comportamiento agresivo subraya la necesidad de contar con marcos legales especializados que protejan a las víctimas, reconociendo el daño profundo que estas prácticas generan, incluso si cada acto individualmente no parece constitutivo de delito. El acecho tiene graves resultados en las víctimas, muchas de las cuales modifican sus rutinas diarias o sufren traumas psicológicos por la exposición o atención continuas durante periodos tanto cortos como largos.5

Desde hace varios años el acecho ha cobrado relevancia mediática en nuestro país debido a casos como el de Valeria Macías, quien era profesora en una universidad de Nuevo León, donde tuvo como alumno a David “N”, quien solía observarla intensamente. Tras abandonar la institución, David inició un acoso sistemático: le enviaba alrededor de 300 correos diarios a sus cuentas personal y laboral, incluyendo fotografías. El hostigamiento se extendió a redes sociales como Instagram y Facebook. Posteriormente, consiguió su número de teléfono, bombardeándola con mensajes y llamadas. La situación empeoró cuando David comenzó a perseguirla y acecharla físicamente: se paraba durante horas frente a su trabajo, la seguía en sus salidas e incluso monitoreaba sus rutinas, enviándole mensajes como: “Hoy tomaste otro camino para ver a tus padres”.

Pese a que el gran parte de las conductas de acecho se cometen utilizando dispositivos informáticos como celulares, computadoras y otro dispositivos, el acecho no es un fenómeno nuevo, ni es un fenómeno delictivo propio de la posmodernidad y las redes sociales. Por ejemplo, el stalinkg o acecho se encuentra tipificado en los 50 estados que integran los Estados Unidos de América después de que casos como el de la actriz Rebecca Schaeffer se hicieran mediáticos. La actriz fue acechada durante tres años por Robert John Bardo quien le mandaba cartas a su domicilio, después de conseguirlo a través de una agencia de detectives y finalmente la mató en 1989. En aquella época no existían las redes sociales ni el uso del internet estaba tan inmerso en la vida cotidiana de las personas como hoy.

A raíz de este delito, y de la agresión física sufrida por la actriz Theresa Saldana a manos del vagabundo Arthur Jackson varios años antes, la legislatura de California aprobó en 1990 la primera ley contra el acoso (Sección 646.9 del Código Penal) de Estados Unidos, que entró en vigor el 1 de enero de 1991. En 1992, se promulgaron leyes contra el acecho o el acoso en otros 30 estados: Alabama, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawai, Kansas, Idaho, Illinois, Iowa, Kentucky, Luisiana, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Nebraska, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Virginia, Washington, Virginia Occidental y Wisconsin. El Distrito de Columbia y todos los estados restantes, a excepción de Maine, aprobaron leyes contra el acecho en 1993.6

En Estados Unidos, el acecho es un delito continuado, y todos los estatutos de acecho requieren al menos dos o más incidentes para constituir el delito. En Illinois, el estatuto de acecho requiere una amenaza y una conducta relevante en apoyo de la amenaza (People v. Bailey, 1995). Otros estados, incluido California, exigen una «continuidad de propósito» (Culbreath contra el Estado, 1995; Bouters contra el Estado, 1995; Luplow contra el Estado, 1995). En la mayoría de los Estados de la Unión Americana, el delito de acecho requiere una amenaza creíble, directa o implícita, que infunda a la víctima un temor razonable. En el caso Long contra el Estado de Texas (1996), se consideró que la ley de acecho de Texas (Código Penal de Texas, sección 42.07(a)(7)) era inconstitucionalmente vaga a primera vista. Uno de los motivos por los que el tribunal declaró la vaguedad fue que la ley no incorporaba un criterio de persona razonable, de modo que pudiera entenderse claramente qué sensibilidades debían ser ofendidas.7

En épocas más recientes, en Estados Unidos se han dado sentencias de prisión a personas que han acosado a celebridades, un ejemplo es el caso Marcell Porter, quien fue condenado a tres años de prisión por acosar/acechar a la modelo Gigi Hadid.8

En Estados Unidos, el acecho se reguló incluso antes de que se popularizara el uso del internet de manera masiva. Sin embargo, con la aparición de las nuevas tecnologías de la información, computadoras, celulares, dispositivos electrónicos, el internet, las redes sociales, etc, muchas conductas delictivas se “trasladaron” del mundo “físico” o mundo “real” al ciberespacio, como el acecho, los fraudes, la suplantación de identidad, etc, doctrinalmente a esas conductas se les ha clasificado como “ciberataques réplica” por ser precisamente una réplica de lo que acontece en el mundo real.9

Cuando el acecho se comete mediante dispositivos electrónicos en el ciberespacio, se le ha denominado cyberstalking o ciberacoso. En términos generales, el ciberacoso se define como el empleo intencional y recurrente de tecnologías digitales (como internet o dispositivos móviles) para ejercer conductas hostiles dirigidas a perjudicar a terceros.

El profesor Fernando Miró Llinares entiende el cyberstalking como una extensión del stalking en cuanto que se ejecuten las mismas conductas de acecho, amenaza y acoso ejercidas con ide?ntico a?nimo por un agresor pero empleando para ello medios tecnolo?gicos. A su vez, este autor distingue entre entre cyberstalking y cyberharassment , en tanto que el primero se compone de una serie de conductas continuadas de acoso y acecho en el ciberespacio y al segundo como actos concretos.10

A diferencia de otras formas de agresión, se caracteriza por ser una invasión sistemática a la privacidad , donde el agresor o grupo de agresores utiliza plataformas en línea para atacar de manera encubierta, ya sea mediante redes sociales, mensajería instantánea u otros medios digitales, con el fin de humillar, amenazar o causar daño psicológico o social.

Según el Inegi, el ciberacoso supone una intromisión de naturaleza repetitiva en la vida íntima de una persona, utilizando para ello medios electrónicos, fundamentalmente Internet y teléfonos celulares. Se presenta de forma encubierta porque las víctimas son atacadas a través de redes sociales o de las tecnologías de la información y la comunicación sin otro objetivo que infligir maltratos y denigraciones.11

El entonces Inmujeres enfatizó que el ciberacoso es una manifestación de violencia que trasciende lo digital para impactar la vida cotidiana de las personas. Destaca que, en muchos casos, adquiere un componente de género, evidenciado en prácticas como el envío de mensajes discriminatorios, la difusión de información íntima sin consentimiento, la exclusión deliberada de grupos virtuales o la creación de contenido falso para dañar la reputación de la víctima. Estas acciones no solo vulneran la dignidad individual, sino que perpetúan dinámicas de desigualdad y opresión en el entorno digital.

Desde 2015, el Inegi ha implantado la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en Hogares, cuyos resultados evidencian la magnitud del ciberacoso en el país.

• En 2015 , de los 77.2 millones de usuarios de internet mayores de 12 años, 18.9 millones reportaron haber sufrido al menos un incidente de ciberacoso. De estos, 9.06 millones fueron mujeres y 9.85 millones , hombres.

• En 2019, con 74 millones de usuarios en el mismo rango de edad, las víctimas ascendieron a 9.4 millones de mujeres y 8.3 millones de hombres , marcando un incremento en la afectación hacia las mujeres, quienes superaron por primera vez a los hombres en cifras absolutas.

• En 2020, el número de usuarios creció a 77.6 millones , y aunque el total de víctimas disminuyó ligeramente, la brecha de género se amplió: 9 millones de mujeres frente a 7.1 millones de hombres reportaron experiencias de ciberacoso.

Estos datos12 reflejan no sólo la persistencia del fenómeno, sino también una tendencia creciente de vulnerabilidad entre las mujeres, alineada con las observaciones del INMUJERES sobre la dimensión de género en la violencia digital.

En algunos lugares se regula el acoso o acecho de forma genérica, comprendiendo el uso o no, de medios tecnológicos de información, como por ejemplo en España. En otras legislaciones como Jalisco, Baja California, Puebla o Tamaulipas se regula específicamente el ciberacoso.

a) Experiencias en la tipificación del acecho o acoso

España introdujo en 2015 el delito de stalking mediante el artículo 172 ter del Código Penal, que sanciona conductas reiteradas como vigilancias, contactos no deseados o uso de datos personales para alterar la vida cotidiana de la víctima. Las penas van de 3 meses a 2 años de prisión, a saber:

Artículo 172 Ter. 1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de esta forma, altere el normal desarrollo de su vida cotidiana:

1a. La vigile, la persiga o busque su cercanía física.

2a. Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.

3a. Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.

4a. Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.

2. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, se impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días. En este caso no será necesaria la denuncia a que se refiere el apartado 4 de este artículo.

3. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.

4. Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

5. El que, sin consentimiento de su titular, utilice la imagen de una persona para realizar anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier medio de difusión pública, ocasionándole a la misma situación de acoso, hostigamiento o humillación, será castigado con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses. Si la víctima del delito es un menor o una persona con discapacidad, se aplicará la mitad superior de la condena.

En Brasil, este delito se reguló mediante la creación del artículo 147-A en el Código Penal, provocada por la Ley 14132 (2021), lo que representó una importante novedad legislativa, al tipificar como delito el llamado stalking, traducido como perseguição en portugués o acoso persecutorio en español, sometiendo al agente a una pena de 6 meses a 2 años de prisión. Es una norma que busca detener los actos de violencia contra las víctimas, mayoritariamente mujeres, que todavía se encuentran en una fase incipiente, impidiendo su progresión hacia la agresión física e incluso el propio asesinato.13

En el país sudamericano, el bien jurídico protegido en el delito de stalking, inscrito en el artículo 147-A, CP, trata de la libertad individual de la víctima, sobre la cual recae la conducta delictiva. Éste es un delito común y puede cometerlo cualquiera. En cuanto al tipo objetivo de amenaza de acecho persecutorio, es la conducta de “perseguir a alguien, de forma reiterada y por cualquier otro medio, amenazando su integridad física o psicológica, restringiendo su capacidad de movimiento o, de cualquier otra forma, invadiendo o perturbando su esfera de libertad o intimidad” (Ley 14132/2021).14

Coahuila, Guanajuato y Tamaulipas regulan el delito de acecho; el primero, de la siguiente forma:

Artículo 236 Ter (Acecho) Se impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de quinientos a mil unidades de medida y actualización a quien intimide a una persona de manera insistente y reiterada, llevando a cabo cualquiera de las conductas siguientes:

I. La vigile, la persiga o busque su cercanía física;

II. Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por interpósita persona;

III. Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella;

IV. Realice conductas tendientes a que la víctima o cualquier persona con quien mantenga lazos de parentesco o amistad, sufra daños en su persona o bienes, o que mantenga esas acciones con el fin de mantener intimidada a esa persona. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieren corresponder a otros delitos cometidos en concurso aplicando las reglas según corresponda.

Además, prevé las siguientes agravantes:

Artículo 236 Quáter. (Modalidades agravantes del delito previsto en el artículo 236 Ter de este código). Se incrementarán en una mitad los mínimos y máximos de las sanciones que se señalan en el artículo anterior cuando concurran cualquiera de las circunstancias siguientes:

I. Se ingrese al domicilio de la víctima o de alguna persona con la que aquella mantenga lazos de parentesco o amistad y se provoque temor de sufrir algún daño físico, o se ejerza presión para lograr que la víctima lleve a cabo alguna acción en contra de su voluntad.

II. Se cause grave daño físico o psicológico a la víctima o de alguna persona con la que mantenga lazos de parentesco o amistad.

III. Se cometa la conducta con el uso de un arma, aún cuando no cause daño físico.

IV. Se incurra en actos de acecho quebrantando e incumpliendo una orden de protección en su contra.

V. Cuando se cometa un acto de vandalismo en perjuicio de bienes muebles o inmuebles propiedad de la víctima o de alguna persona cercana a ella o en sus lugares de trabajo o estudio.

VI. Cuando la conducta provenga de una persona adulta en contra de una persona menor de edad.

VII. Cuando los actos se cometan en contra de una mujer embarazada o de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, condición física o situación socioeconómica.

VIII. Cuando los actos se cometan en razón de la identidad de género u orientación sexual de la persona víctima.

IX. Cuando los actos se cometan en un contexto de violencia de género.

Código Penal para el Estado de Guanajuato

Artículo 179-D. A quien a través de cualquier medio acose o aceche a otra persona amenazando su libertad o seguridad, se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y de cinco a veinte días multa. Este delito se perseguirá por querella

Código Penal para el Estado de Tamaulipas

Artículo 318 Ter. Comete el delito de acecho quien siga, vigile o se comunique, persistentemente con alguien en contra de su voluntad, provocándole miedo o temor.

Al responsable del delito de acecho se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de quinientos a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida.

Artículo 318 Quáter. Se incrementará en una mitad los mínimos y máximos de las sanciones que se señalan en el artículo anterior cuando concurran cualquiera de las circunstancias siguientes:

I. Cuando la conducta provenga de una persona adulta en contra de una persona menor de edad;

II. Cuando los actos se cometan en contra de una mujer embarazada o de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, condición física o situación socioeconómica;

III. Cuando los actos se cometan en razón de la identidad de género u orientación sexual de la persona víctima;

IV. Cuando se utilicen dispositivos tecnológicos para la vigilancia, persecución o contacto no deseado, directamente por el agente activo o por interpósita persona; y

V. Cuando la conducta sea reiterada, al menos en dos ocasiones y altere la vida normal de la víctima, provocándole cambiar su itinerario normal, hábitos, costumbres, número de teléfono, correo electrónico, perfiles de redes sociales, su lugar de residencia o de trabajo.

En Yucatán el Congreso local reguló el delito de ciberacoso en el Código Penal. Sin embargo, este fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 198/2020. Allí la Corte reflexionó sobre los elementos básicos que deben contener los tipos penales para considerar que cumplen con el principio de legalidad en su vertiente taxatividad.

En el derecho comparado se ha recurrido al derecho penal para regular jurídicamente al acecho o acoso y no es para menos, estas conductas han terminado en resultados trágicos como asesinatos. Sin duda el derecho penal debe regular el stalking o acecho porque esta conducta representa una grave vulneración de los derechos fundamentales de las personas, como la libertad, la integridad psicoemocional y la seguridad. El acoso persistente genera un daño psicológico profundo en las víctimas, que pueden desarrollar ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático, además de limitar su vida cotidiana al sentirse vigiladas o amenazadas. Asimismo, el acecho suele ser un preludio de violencia física , como feminicidios o agresiones graves, tal como evidencian casos emblemáticos en países como Brasil, donde 76 por ciento de estos crímenes está precedido por conductas de acoso.15

Al tipificarlo como delito, el derecho penal no solo busca sancionar al agresor, sino también prevenir escaladas de violencia y enviar un mensaje de protección a la sociedad. Además, su regulación permite herramientas legales ágiles, como órdenes de restricción, y reconoce el impacto de las nuevas tecnologías en el ciberacoso, adaptándose a formas modernas de hostigamiento.

En el marco de esta iniciativa, reconocemos y valoramos el invaluable trabajo de organizaciones de la sociedad civil, como Nosotras para Ellas, cuya incansable labor de visibilización, investigación y promoción ha sido fundamental para impulsar la creación del tipo penal de acecho en México. Su compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, así como su aporte técnico y humano en la construcción de políticas públicas con perspectiva de género, han enriquecido este proyecto legislativo. Este reconocimiento refrenda la importancia de la colaboración entre el Estado y la sociedad civil para avanzar hacia un marco jurídico que garantice el derecho de las víctimas a una vida libre de violencia, asegurando mecanismos efectivos de prevención, sanción y reparación.

b) Propuesta de texto normativo

Toda norma penal sustantiva comprende dos componentes: la descripción de una determinada clase de acciones u omisiones antisociales, que dan contenido a lo que en la doctrina de conoce como el tipo, y la descripción de una clase de consecuencias penales que dan contenido a la punibilidad.

El tipo penal se compone de tres elementos: objetivo, normativo y subjetivo. La SCJN ha señalado que los elementos objetivos son los componentes descriptivos del delito que se concretan en el mundo exterior, esto es, que puedan ser percibidos por los sentidos. Son las referencias, de mera descripción objetiva. Así, tenemos como elementos objetivos: la conducta –acción u omisión–, el bien jurídico, la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido, el sujeto activo, el sujeto pasivo, sus calidades, el objeto material, el nexo causal y las circunstancias de modo, tiempo o lugar. Por su parte, los elementos normativos son las situaciones o conceptos complementarios impuestos en los tipos penales que requieren de una valoración cognoscitiva, jurídica, cultural o social. Son aquellos elementos que implican una especial valoración judicial. Los elementos subjetivos son las referencias a características subjetivas del autor no observables por los sentidos. Esto es, referencias a estados de ánimo, propósito o estados de conciencia del autor de producir un cierto resultado.16

Ahora bien, en todos los tipos penales existen como elementos necesarios, cuando menos, la descripción de una conducta –de acción o de omisión– cuya realización se traduce en la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico tutelado, la realización de la conducta de forma dolosa o culposa y la forma de intervención de los sujetos activos. Esto es, para que una hipótesis normativa pueda tener la función de tipo penal, necesariamente, debe contener los referidos elementos, mismos que al acreditarse implican la tipicidad de una conducta. Esta iniciativa busca cumplir con estos elementos.

Por lo anterior se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal

Único. Se adicionan los artículos 287 Bis y 287 Ter, así como el capítulo III, “Acecho”, del título décimo octavo, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo III

Acecho

Artículo 287 Bis. Se impondrán de un año a 6 años de prisión al que acose, hostigue o aceche a una persona de forma reiterada, sin estar legítimamente autorizado, alterando el normal desarrollo en la vida cotidiana de la víctima o generando en ésta un estado de miedo, angustia o inseguridad, mediante las siguientes conductas:

I. Vigilar, persiguir o buscar la cercanía física con la víctima;

II. Establecer o intentar establecer contacto con la víctima a través de cualquier medio de comunicación o de otras personas;

III. Enviar objetos, regalos o cualquier otro obsequio a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro ámbito donde desarrolle actividades;

IV. Utilizar indebidamente datos personales de otro para adquirir productos o mercancías, o contratar servicios, o hacer que terceras personas se pongan en contacto con otro con dichos fines;

V. Incumplir una orden o medida de protección decretada en forma previa,o;

V. Utilizar la imagen de la persona para realizar anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier medio de difusión pública.

287 Ter. Las penas previstas en el artículo anterior se agravarán hasta en una mitad, cuando

I. La conducta sea cometida en contra de un menor de edad, personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas;

II. Si el acecho ocurre en un contexto de violencia de ge?nero o discriminacio?n por motivos de identidad de ge?nero u orientacio?n sexual;

III. Si la conducta es cometida por una persona que tiene o tuvo la calidad de servidor pu?blico, aprovecha?ndose del ejercicio de su encargo; o

IV. Si la conducta se comete utilizando informacio?n personal de la vi?ctima a la cual el sujeto activo tuvo acceso debido a su posicio?n profesional, comercial o laboral, o que le fue proporcionada en un contexto de confianza para un fin especi?fico, y dicha informacio?n sea empleada para realizar actos de acecho, por sí o medio de un tercero.

Transitorio

U?nico. El presente decreto entrara? en vigor el di?a siguiente al de su publicacio?n en el Diario Oficial de la Federacio?n.

Notas

1 Reyns, Bradfor W. The anti-social network. Cyberstalking victimization among college students, LFB Scholarly Publishing LLC. Estados Unidos, 2012, página 3.

2 https://observatoriolegislativocele.com/argentina-proyecto-de-ley-sobre-delito-de-acoso-persecutor

-stalking-2019/#:~:text=%E2%80%9CARTICULO%20149%20quater:%20Ser%C3%A1%20reprimido,

cotidiana%20o%20h%C3%A1bitos%20de%20vida

3 https://observatoriolegislativocele.com/argentina-proyecto-de-ley-sobre-delito-de-acoso-persecutor

-stalking-2019/#:~:text=%E2%80%9CARTICULO%20149%20quater:%20Ser%C3%A1%20reprimido,

cotidiana%20o%20h%C3%A1bitos%20de%20vida

4 Véase la sentencia del Tribunal Supremo Español, Sala de lo Penal, sentencia número 295/2025. Fecha de sentencia: 28 de marzo de 2025, https://www.poderjudicial.es/search/TS/

5 A practical guide to coping with cyberstalking, National Centre for Cyberstalking Research University of Bedfordshire, Reino Unido, 2015. Andrews UK Limited, página 21.

6 Artículo de Rhonda Saunders, J. D., publicado en J. Reid Meloy. The psychology of stalking. clinical and forensic perspectives, Academic Press (1998), página 25.

7 Ibídem, páginas 25 y 26.

8 https://www.dailymail.co.uk/news/article-4690178/Gigi-Hadid-s-stalker-g ets-three-years-prison.html

9 Véase Miró Llinares, Fernando. El cibercrimen, fenomenología y criminología de la delincuencia en el ciberespacio, Marcial Pons. España, 2012, página 68.

10 Véase Miró Llinares, Fernando. El cibercrimen, fenomenología y criminología de la delincuencia en el ciberespacio , Marcial Pons. España, 2012, páginas 90 y 91.

11 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mociba/2015/doc/mociba201 5_resultados.pdf

12 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mociba/2020/doc/mociba2020_resultados.pdf

https://www.inegi.org.mx/programas/mociba/2016/ y

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mociba/2019/doc/mociba2019_resultados.pdf

13 https://www.redalyc.org/journal/733/73378756011/html/

14 https://www.redalyc.org/journal/733/73378756011/html/

15 https://www.redalyc.org/journal/733/73378756011/html/

16 Véase sentencia dictada por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 198/2020, publicada en el DOF el 7 de diciembre de 2022.

Palacio Legislativo de Sa?n La?zaro, a 24 de abril de 2025.

Diputada Mariana Benítez Tiburcio (rúbrica)

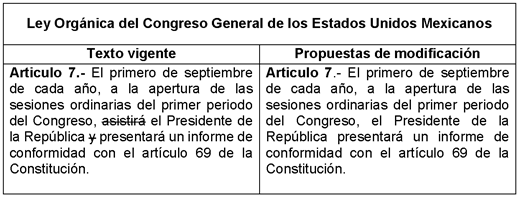

Que reforma el primer párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gabino Morales Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Gabino Morales Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el primer párrafo del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Con anterioridad el pueblo mexicano estaba acostumbrado que el 1° de septiembre históricamente el mandatario del Poder Ejecutivo presentaba un informe ante el Congreso, el cual se consideraba como el “Día del Presidente” porque en un ambiente de fiesta el jefe del Ejecutivo hacia un recorrido por las avenidas principales por donde iba a pasar y dirigirse al Palacio Legislativo de San Lázaro, presentaba ante el Congreso su informe de gobierno.

En su informe rinde los puntos clave, avances y buenos resultado de su gobierno, que ocasiones era interrumpido por aplausos de los legisladores e invitados especiales. Por lo tanto, todo México podía ver y escuchar esta ceremonia, dado que se transmitía por todos los canales de televisión y radio.1

Ante dicho acto, era visto como una situación de formalidad y responsabilidad que el Presidente de la república asistiera y entregara el informe presidencial ante el Congreso de la Unión.

En este sentido, el informe presidencial se resume con las principales actividades de la administración pública federal, los buenos resultados, los programas y acciones instrumentadas para la mejorar el bienestar de la sociedad mexicana. Asimismo, se anuncia los principales proyectos que el ejecutivo presentará a consideración del Congreso y con este informe se trazan las líneas generales de las políticas a desarrollar del Presidente.2

El 15 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con esta reforma deja sin efectos la obligatoriedad de que el Presidente de la República asista al Congreso de la Unión a dar apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias y pronunciar su informe anual del estado que guarda la administración pública, en presencia de los legisladores que integran al Congreso de la Unión.3

El artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.4

El objetivo de la presente iniciativa pretende reformar el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la intención de actualizarse con el artículo 69 constitucional, con el propósito de armonizar el marco legal del Poder Legislativo para llevar a cabo una acabo una mejor práctica parlamentaria.

En tal virtud, se reforma el primer párrafo del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Por lo expuesto y fundado me permito a someter a consideración de esa asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 7. El 1 de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Jorge Carpizo, El presidencialismo mexicano, Siglo XXI Editores, México, 2020. Páginas113-114.

2 Ibídem.

3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5056779&fecha=15/08/ 2008

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2025.

Diputado Gabino Morales Mendoza (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a cargo del diputado Iván Millán Contreras, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Iván Millán Contreras, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la movilidad quedó reconocido en la Carta Magna con el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 4o., 73, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2020.1

En el párrafo vigésimo primero del artículo 4o. constitucional se estableció que “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”. Además, se facultó al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial mediante la reforma de la fracción XXIX-C del artículo 73, que señala:2

Artículo 73. ...

l. a XXIX-B. ...

XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, así como en materia de movilidad y seguridad vial ;

XXIX-D. a XXXII. ...

De igual forma, se realizaron reformas a los artículos 115 y 122 con el fin de establecer planes municipales y de zonas metropolitanas, así como para la Ciudad de México en la materia:3

Artículo 115. ...

l. a IV. ...

V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial ;

b) a i) ...

...

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial , con apego a las leyes federales de la materia.

VII a X. ...

Artículo 122. ...

A. y B. ...

C. ...

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial ; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.

...

D. ...

Adicionalmente, en los artículos segundo y tercero transitorios del citado decreto se estableció:4

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Ley General en materia de Movilidad y Seguridad Vial.

Tercero. El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que corresponda, y en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la ley a que se refiere el artículo anterior, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto y la referida ley.

Siguiendo lo establecido en el segundo transitorio señalado, el Senado de la República aprobó el 9 de diciembre de 2021 el dictamen de las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contenía el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.5

La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la minuta por la que se expide la citada Ley el 24 de marzo de 2022, siendo ésta aprobada en sus términos por el Senado el 05 de abril de 2022. Así, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se publicó el 17 de mayo de 2022 y, de conformidad con su artículo Primero Transitorio, entró en vigor al día siguiente.6

Esta ley establece, entre otras cosas, lo siguiente:7

• Las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad;

• Sentar las bases para la política de movilidad y seguridad vial, bajo un enfoque sistémico y de sistemas seguros, a través del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial;

• Definir mecanismos de coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en materia de movilidad y seguridad vial;

• Vincular la política de movilidad y seguridad vial, con un enfoque integral de la política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y de manera transversal con las políticas sectoriales aplicables;

• Establecer como principios de la movilidad y de seguridad vial la accesibilidad, calidad, confiabilidad, diseño universal, eficiencia, equidad, habitabilidad, inclusión e igualdad, movilidad activa, multimodalidad, participación, perspectiva de género, progresividad, resiliencia, seguridad, seguridad vehicular, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas, transversalidad; y uso prioritario de la vía o del servicio;

• Crear el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, como mecanismo de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como los sectores de la sociedad en la materia, a fin de cumplir el objeto, los objetivos y principios, el Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia nacional y los instrumentos de planeación;

• Que las medidas que deriven de ella tengan como objetivo prioritario la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos, el uso o disfrute en las vías públicas del país, por medio de un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo y la incidencia de lesiones graves, a través de la generación de sistemas de movilidad seguros;

• La jerarquía de la movilidad de la siguiente manera:

I. Personas peatonas, con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género, personas con discapacidad y movilidad limitada;

II. Personas ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados;

III. Personas usuarias y prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros, con un enfoque equitativo pero diferenciado;

IV. Personas prestadoras de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías; y

V. Personas usuarias de vehículos motorizados particulares;

• Determinar que el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial estará integrado por las personas titulares o representantes legales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Economía, las entidades federativas y las autoridades que decida el Sistema, donde se preverá la participación de los municipios;

• Definir la movilidad como el derecho de toda persona a trasladarse y disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos humanos, por lo que las personas serán el centro del diseño y del desarrollo de los planes, programas, estrategias y acciones en la materia;

• Definir a la seguridad vial como el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones adoptadas para prevenir los siniestros de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y muertes a causa de éstos;

• Establecer puntualmente los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito y sus familiares, así como para personas con discapacidad;

• Definir que la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial establecerá las bases para el desarrollo de la movilidad y la seguridad vial del país, en el corto, mediano y largo plazo, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, regionales, estatales y municipales del país en materia de movilidad, seguridad vial y ordenamiento territorial, y demás aplicables, así como aquellas específicas a los grupos en situación de vulnerabilidad;

• Establecer indicadores y bases de datos de movilidad y seguridad vial contenidas en el Sistema de Información Territorial y Urbano, así como lo que deberán contener;

• Determinar que el sistema de movilidad debe contar con las condiciones necesarias que protejan al máximo posible la vida, salud e integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas. Para ello, las autoridades competentes en el ámbito de sus facultades deberán privilegiar las acciones de prevención que disminuyan los factores de riesgo, a través de la generación de sistemas de movilidad con enfoque de sistemas seguros; y

• Establecer criterios para la movilidad con perspectiva de género y la movilidad del cuidado.

El artículo segundo transitorio de la citada ley establece:8

Segundo. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberán aprobar las reformas necesarias a las leyes de su competencia, a fin de armonizarlas con lo dispuesto en esta ley.

Respecto a las leyes federales y generales que deben armonizarse, durante las Legislaturas LXIV y LXV se realizaron diversos esfuerzos tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. En ese sentido, el 15 de diciembre de 2022 Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión presentaron una iniciativa que pretendía armonizar, entre otras, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. El dictamen correspondiente fue sometido a Primera Lectura el 20 de febrero de 2024 y discutido en el Pleno de la Cámara de Diputados el 21 de febrero del mismo año, siendo aprobado en lo general y en lo particular por 457 votos a favor. La Minuta fue recibida en la Cámara de Senadores el 27 de febrero de 2024 y se turnó a las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos; sin embargo, ésta quedó pendiente de trámite,9 derivado del fin de la legislatura. Por ello, y en virtud de los consensos alcanzados, se retoma el contenido de la iniciativa de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados correspondiente a la LXV Legislatura, para la presente.

El plazo establecido en el artículo segundo transitorio de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial venció el 13 de noviembre de 2022, pues su vigencia inició el 18 de mayo de 2022. Y aunado a que, de acuerdo con el programa de trabajo de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados para el primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura, el proceso de armonización de leyes federales y generales es un tema prioritario, es necesario realizar las reformas necesarias a fin de cumplir con el criterio establecido en la propia ley.

Desde que se presentaron las iniciativas que culminaron con la reforma constitucional en la materia, así como en aquellas por las que se buscó expedir la Ley General, la movilidad y la seguridad vial están en clara coincidencia con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente en los siguientes:10

ODS 3: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal, que plantea las siguientes metas:

Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.

Meta 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

Meta 3.6: Para 2020 reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por siniestros de tráfico en el mundo.

Meta 3.d: Reforzar la capacidad de todos los países, en particular en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas:

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles:

Meta 11.2: De aquí a 2030 proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

El 19 de marzo del año en curso, Abigaíl Arredondo Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI,11 la cual tiene sustento en la misma iniciativa del Senado que he citado con antelación, sin embargo, la del suscrito es para reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en tanto que, la de la Legisladora busca modificar la Ley General de Cambio Climático, lo que hago del conocimiento para los efectos correspondientes.

Además, el Estado mexicano ha adoptado diversos instrumentos internacionales en materia de derechos de personas con discapacidad, entre los que destaca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la cual se encuentra vigente en el país desde 2008. El propósito de esta Convención radica en “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.12

Entre los principios que rigen a dicha Convención, se encuentra el de la accesibilidad, el cual supone la adopción de medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Definición que se retoma en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Lgipcd) para reconocer a la accesibilidad universal, además, como un derecho de las personas con discapacidad.

En 2014 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas emitió la Observación general No. 2, relativa al artículo 9 de la Convención sobre accesibilidad. Al respecto, señaló que la accesibilidad “es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, las personas con discapacidad no tendrían iguales oportunidades de participar en sus respectivas sociedades...”13

En 2022, el CDPD emitió las Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de México. En lo que hace al ámbito de la accesibilidad, en la observación no. 28, inciso b), el Comité recomienda al Estado mexicano que “promulgue leyes vinculantes que garanticen la accesibilidad en todos los ámbitos contemplados en el artículo 9 de la convención, en consonancia con la observación general número 2 (2014) del comité, relativa a la accesibilidad, y garantice la aplicación directa de dichas leyes en todos los niveles de gobierno”.14

El artículo 1, párrafos segundo y tercero, de la Lgipcd establece como objeto de la ley “reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”. Asimismo, señala que, “de manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio”.

Por tanto, considerando que, en términos constitucionales, convencionales y legales, la accesibilidad, la movilidad y la seguridad vial son derechos de las personas con discapacidad, es fundamental adecuar los contenidos de la Lgipcd con los de la LGMVS, a fin de garantizar su pleno respeto y protección.

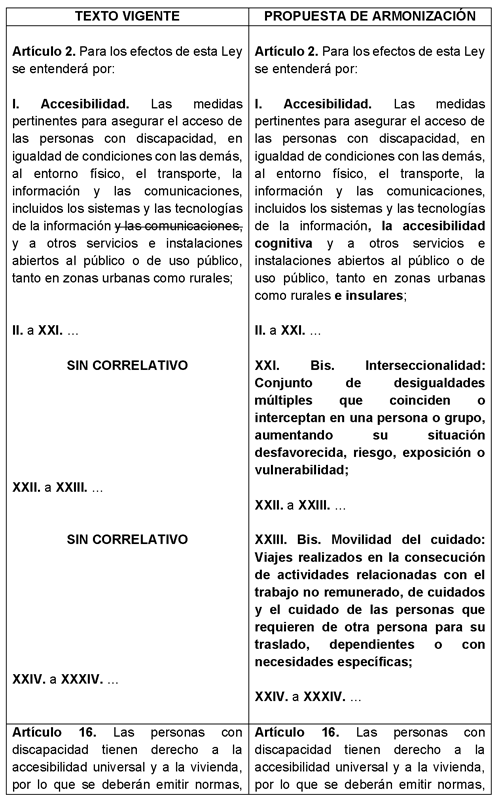

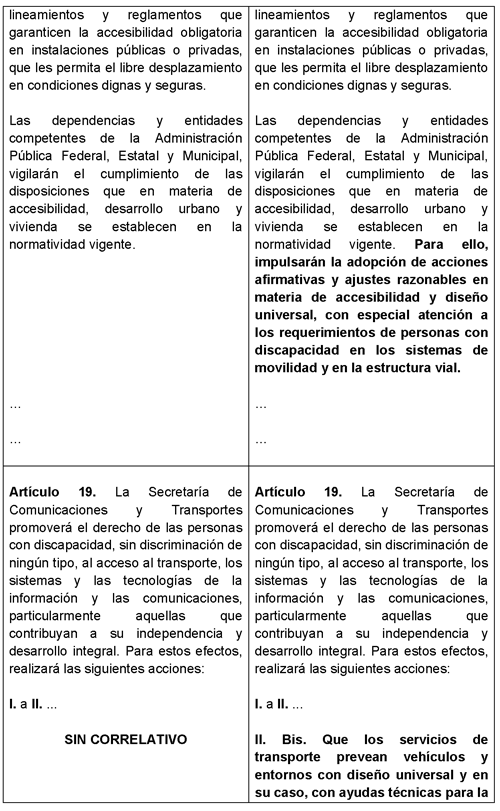

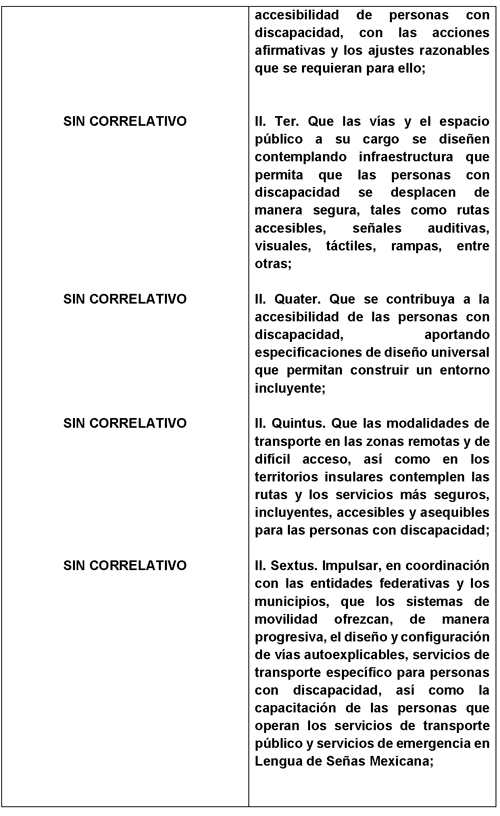

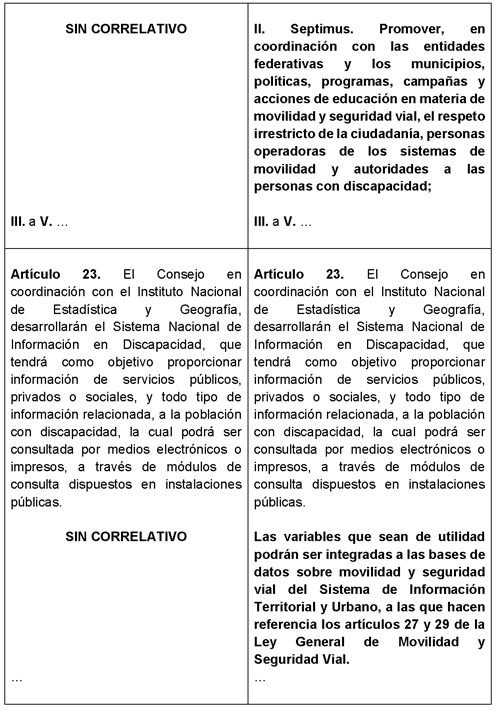

Por lo anterior se presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente y las propuestas que se realizan para armonizar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con los contenidos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial:

Por todo lo expuesto se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

Único. Se reforman la fracción I del artículo 2 y el párrafo segundo del artículo 16; y se adicionan las fracciones XXI Bis y XXIII Bis al artículo 2, II Bis, II Ter, II Quáter, II Quintus, II Sextus y II Septimus al artículo 19 y un párrafo segundo, con lo que se recorre el subsecuente, al artículo 23 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información, la accesibilidad cognitiva y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales e insulares ;

II. a XXI. ...

XXI. Bis. Interseccionalidad: Conjunto de desigualdades múltiples que coinciden o interceptan en una persona o grupo, aumentando su situación desfavorecida, riesgo, exposición o vulnerabilidad;

XXII. a XXIII. ...

XXIII. Bis. Movilidad del cuidado: Viajes realizados en la consecución de actividades relacionadas con el trabajo no remunerado, de cuidados y el cuidado de las personas que requieren de otra persona para su traslado, dependientes o con necesidades específicas;

XXIV. a XXXIV. ...

Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.

Las dependencias y entidades competentes de la administración pública federal, estatal y municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente. Para ello, impulsarán la adopción de acciones afirmativas y ajustes razonables en materia de accesibilidad y diseño universal, con especial atención a los requerimientos de personas con discapacidad en los sistemas de movilidad y en la estructura vial.

...

...

Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. a II. ...

II Bis. Que los servicios de transporte prevean vehículos y entornos con diseño universal y en su caso, con ayudas técnicas para la accesibilidad de personas con discapacidad, con las acciones afirmativas y los ajustes razonables que se requieran para ello;

II Ter. Que las vías y el espacio público a su cargo se diseñen contemplando infraestructura que permita que las personas con discapacidad se desplacen de manera segura, tales como rutas accesibles, señales auditivas, visuales, táctiles, rampas, entre otras;

II Quáter. Que se contribuya a la accesibilidad de las personas con discapacidad, aportando especificaciones de diseño universal que permitan construir un entorno incluyente;

II Quintus. Que las modalidades de transporte en las zonas remotas y de difícil acceso, así como en los territorios insulares contemplen las rutas y los servicios más seguros, incluyentes, accesibles y asequibles para las personas con discapacidad;

II Sextus. Impulsar, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, que los sistemas de movilidad ofrezcan, de manera progresiva, el diseño y configuración de vías autoexplicables, servicios de transporte específico para personas con discapacidad, así como la capacitación de las personas que operan los servicios de transporte público y servicios de emergencia en lengua de señas mexicana;

II Septimus. Promover, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, políticas, programas, campañas y acciones de educación en materia de movilidad y seguridad vial, el respeto irrestricto de la ciudadanía, personas operadoras de los sistemas de movilidad y autoridades a las personas con discapacidad;

III. a V. ...

Artículo 23. El Consejo en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, desarrollarán el Sistema Nacional de Información en Discapacidad, que tendrá como objetivo proporcionar información de servicios públicos, privados o sociales, y todo tipo de información relacionada, a la población con discapacidad, la cual podrá ser consultada por medios electrónicos o impresos, a través de módulos de consulta dispuestos en instalaciones públicas.

Las variables que sean de utilidad podrán ser integradas a las bases de datos sobre movilidad y seguridad vial del Sistema de Información Territorial y Urbano, a las que hacen referencia los artículos 27 y 29 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones correspondientes conforme a lo dispuesto en las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que se modifican en virtud del presente decreto.

Notas

1 Gaceta Parlamentaria, año XXV, número 6155-IV-2, martes 15 de noviembre de 2022. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley del Registro Público Vehicular, la Ley de Cambio Climático y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, presentada por integrantes de la Comisión de Movilidad, https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/nov/20221115-IV-2.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Sistema de Información Legislativa, Sistema de Información Legislativa-PopUp Reporte de Seguimiento

10 Ibídem.

11 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/66/2025/mar/20250319-II-5.html#I niciativa3