Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6766-II-5, martes 22 de abril de 2025

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, en materia de la crianza positiva y respetuosa, a cargo de la diputada Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que adiciona el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de libre permanencia en el sindicato ante la negativa de pago de cuotas, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que adiciona un artículo 50 Bis a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para prohibir el alertamiento de presencia de programas preventivos de seguridad vial en las aplicaciones de navegación asistida, a cargo del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes, a cargo del diputado Emilio Lara Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud, en materia de descorche hospitalario, a cargo del diputado Emilio Lara Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, en materia de la crianza positiva y respetuosa, a cargo de la diputada Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Graciela Ortiz González, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracciones VII Bis y XIII, 44, 103, fracción V, 109 fracción VII, y 116 fracción XXVI de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de crianza positiva y respetuosa, al tenor de lo siguiente

a) Planteamiento del problema

Cuando se trata de la infancia, la gente suele pensar que los niños son el futuro del país, pero olvida que también, es la etapa de la vida en la que el ser humano necesita del cuidado y orientación de sus padres para llegar a la edad adulta con una base social, familiar, académica y de valores.

Pero esto no siempre es posible. Los niños son más susceptibles a la influencia de su entorno, incluidas sus propias familias, escuelas y amigos. Por eso llaman tanta atención los casos de acoso escolar, suicidio, abuso emocional, acoso sexual, violación, agresión y matrimonio forzado. Sin embargo, las autoridades mexicanas prestan poca atención a la violencia contra los niños.

La doctora Sonia Frías Martínez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, explica que “la violencia infantil es un grave problema, porque los niños al ser dependientes están en una situación de mayor riesgo, pues aparte de padecer las mismas formas de violencia o victimización que los adultos, los pequeños padecen formas específicas, es decir, pueden ser objeto de secuestro en la calle, de bullying en la escuela, de maltratos parentales en su hogar, de ciber acoso y, refiere que aquellos niños que han padecido actos de violencia física, emocional o sexual en distintos contextos tienen un menor desempeño escolar, acaban por involucrarse en actividades delictivas o criminales, que tengan ideación suicida o incluso intentos de suicidio y finalmente, estos pequeños seguirán sufriendo de violencia durante la edad adulta”.

Cuando los niños son victimizados y crecen en ambientes disfuncionales y son testigos de violencia, dentro de su familia de origen, existe una alta probabilidad que, tengan experiencias negativas y problemáticas cuando sean adultos.

Por ello, pretendemos incorporar en la Ley General de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, como un atributo de la crianza positiva, el valor del “respeto” desde la acepción de brindar una consideración hacia otras personas, ideas o instituciones y que se pueda manifestar en los pequeños, a través de distintas actitudes o conductas indispensables para la convivencia en armonía y que, nos permita ponernos en el lugar de otra persona para tratarlo como a uno le gustaría ser tratado; por lo que, creemos que es fundamental priorizar y asumir responsablemente los compromisos con nuestras niñas, niños y adolescentes y, avanzar para eliminar todo tipo de violencia y el castigo corporal. Debemos fomentar, educar y criar de manera positiva y respetuosa, haciendo del amor parental, parte de los principales intereses y trabajos públicos, privados y sociales en beneficio de nuestra población infantil.

Argumentación

Es difícil comprender la alarmante preocupación que hoy vivimos en el país ante un grave aumento de casos de violencia y criminalidad en los que niñas, niños y adolescentes son involucrados como víctimas (directa e indirectamente). Esta situación afecta desproporcionadamente a los más vulnerables de nuestra sociedad: las niñas, niños y adolescentes, pero esta situación prevalece al ser informada repetidamente por los medios nacionales, atrayendo cada vez más atención.

En este contexto, cabe señalar que el Censo Nacional de Contratación Judicial 2024 realizado por el Instituto Nacional de Geografía Estadística (Inegi) reveló datos preocupantes sobre la situación del poder judicial en el país. Según este censo, el número total de casos atendidos por las fiscalías estatales y federales a nivel nacional ascendió a 2,269,522, equivalente a averiguaciones previas y expedientes de investigación. Entre ellos, uno de los casos delictivos más impactantes es el de violencia doméstica, con un total de 285.758 casos, lo que representa aproximadamente el 12,59% del total de casos a nivel nacional.

La situación anterior refleja una realidad delicada, especialmente en el contexto de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, quienes deben ser protegidos de cualquier tipo de violencia y abuso.

Como institución responsable de promover, coordinar y desarrollar estos derechos, necesitamos urgentemente hacer un llamado a las autoridades competentes y a todos los sectores de la sociedad a redoblar esfuerzos para garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean efectivamente respetados y protegidos.

Es importante recordar que se debe observar en todo momento el interés superior del niño, principio fundamental establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño que nos obliga a priorizar el bienestar de los niños y jóvenes en todas las acciones que emprenda el Estado. Asimismo, reiteramos que las recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos sobre la protección de niños, niñas y jóvenes deben ser estrictamente observadas y apegadas para asegurar que los sistemas de justicia y las políticas públicas adopten un enfoque integral para proteger y respetar sus derechos.

Los niños, niñas y adolescentes representan uno de los sectores más vulnerables de la población en México. Esta realidad exige una protección especial por parte del Estado, la familia y la comunidad. Diversos instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), respaldan esta necesidad al reconocer a los menores como titulares de derechos y obligaciones.

Y que, es fundamental la creación de leyes específicas, la implementación de políticas públicas y, sobre todo, la promoción de un cambio social que garantice la protección efectiva de la infancia y adolescencia, lo que implica la adopción de acciones que aseguren la defensa, promoción y respeto de sus derechos.

La doctora Sonia Frías Martínez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, explica que, “la violencia infantil es un grave problema, porque los niños al ser dependientes están en una situación de mayor riesgo, pues aparte de padecer las mismas formas de violencia o victimización que los adultos, los pequeños padecen formas específicas, es decir, pueden ser objeto de secuestro en la calle, de bullying en la escuela, de maltratos parentales en su hogar, de ciber acoso y, refiere que aquellos niños que han padecido actos de violencia física, emocional o sexual en distintos contextos tienen un menor desempeño escolar, acaban por involucrarse en actividades delictivas o criminales, que tengan ideación suicida o incluso intentos de suicidio y finalmente, estos pequeños seguirán sufriendo de violencia durante la edad adulta”.

La crianza positiva y respetuosa se presenta como una alternativa innovadora que promueve la construcción de relaciones afectivas, comprensivas y respetuosas entre padres e hijos. Este enfoque se aleja de métodos autoritarios y punitivos, priorizando la empatía y el reconocimiento de los niños como individuos con derechos. Se basa en una guía amorosa que establece límites claros, al tiempo que valora y escucha las opiniones de los más pequeños.

La autonomía infantil y la comunicación efectiva son esenciales en este estilo de crianza, que también requiere que los padres se autoevalúen, reconociendo sus errores y aprendiendo de ellos para fomentar un ambiente de crecimiento mutuo. Implementar esta forma de crianza en el hogar demanda constancia y paciencia, creando un entorno emocionalmente seguro donde las emociones y pensamientos de los niños sean validados.

Establecer límites claros y consecuencias coherentes, sin recurrir a castigos dañinos, ayuda a los niños a entender las expectativas y a desarrollar autodisciplina. Las prácticas de crianza positiva y respetuosa pueden incluir momentos de calidad compartidos, juegos que fomenten la cooperación y actividades que estimulen la solución creativa de problemas. Expertos en psicología infantil y educación, como la Dra. Díaz y Laura Cerdán, apoyan este enfoque por su capacidad de promover un desarrollo integral en los niños, subrayando la importancia de ser conscientes de sus necesidades y emociones, así como la efectividad de guiarlos con amor y respeto.

Pero también, los padres se deben convertir en modelos a seguir, practicando ellos mismos la empatía, la resolución pacífica de conflictos y la regulación emocional:

• Contribuye al desarrollo de una autoestima saludable en los niños, al ser reconocidos y valorados.

• Mejora la relación padre-hijo, estableciendo una comunicación abierta y de confianza.

• Fomenta la resiliencia y la capacidad de los niños para enfrentar desafíos futuros.

• Promueve el desarrollo de habilidades sociales, como la empatía y la colaboración.

• Reduce la incidencia de comportamientos disruptivos y mejora el clima familiar.

Los expertos sugieren implementar estrategias de disciplina que se enfoquen en la enseñanza en lugar del castigo, priorizando el desarrollo de habilidades esenciales sobre la obediencia incondicional. La aplicación de estos métodos requiere consistencia y serenidad, lo que permite un enfoque respetuoso hacia la educación infantil. Asimismo, subrayan la importancia de fomentar la autonomía en los niños, animándolos a tomar decisiones adecuadas a su edad y a aprender de sus experiencias.

La crianza positiva y respetuosa promueve la creación de espacios para la conexión emocional, como las reuniones familiares, donde todos pueden compartir sus sentimientos y ser escuchados, previendo que la disciplina positiva se fundamenta en la idea de que los errores son oportunidades para aprender, destacando el respeto mutuo y asegurando que las normas y consecuencias sean justas y comprensibles para los niños.

La crianza positiva y respetuosa se logra mediante una combinación de amor incondicional, establecimiento de límites claros y una comunicación abierta. Es esencial que los padres mantengan un enfoque disciplinario coherente y predecible, siempre dispuestos a escuchar y validar las emociones de sus hijos, anticipándose a sus necesidades y reconociendo sus logros, al tiempo que les proporcionan un entorno seguro y estimulante para su exploración y aprendizaje.

Cada familia posee características propias, y la crianza positiva y respetuosa no se basa en un modelo rígido, sino en un conjunto de principios y estrategias que deben ajustarse a cada situación específica. A través del amor, el respeto y la coherencia, se puede construir una relación sólida con los hijos, orientándolos hacia una vida adulta plena y satisfactoria. Por ello, es fundamental promover una educación libre de violencia, donde quienes cuidan a los niños y adolescentes asuman la responsabilidad de proteger y educar respetando sus derechos humanos, evitando cualquier forma de maltrato, castigo físico o humillaciones, como golpes, gritos o críticas intimidantes.

Los padres y cuidadores enfrentan el desafío de abandonar métodos autoritarios y violentos que afectan negativamente el desarrollo infantil, para adoptar un enfoque de buen trato. La crianza de niños y adolescentes debe fundamentarse en la razón, la sensibilidad, el amor, la igualdad, la tolerancia y el respeto, lo que se traduce en prácticas de cuidado, protección, formación y orientación que favorecen su desarrollo, bienestar y crecimiento saludable.

Somos conscientes de que vivimos en una sociedad en continua transformación, donde los estilos de crianza y las interacciones entre adultos y niños, niñas y adolescentes están en evolución. Los métodos y actitudes que los adultos experimentaron en su infancia han quedado desactualizados. La diversidad de modelos familiares actuales, junto con las diferencias culturales y de género, aportan una notable variabilidad a la tarea de ser padres.

En términos generales, los adultos de hoy probablemente fueron criados bajo un enfoque que consideraba a los niños y adolescentes como objetos a educar para que fueran obedientes y dependientes. Sin embargo, la relación actual con los hijos e hijas ha cambiado, ya que la percepción de los derechos de los niños ha evolucionado. Este cambio se fundamenta en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), que reconoce a los menores de 18 años como individuos con derechos plenos para su desarrollo físico, mental y social, así como el derecho a expresar sus opiniones libremente. Las relaciones entre padres e hijos son bidireccionales. Esto implica que los niños y niñas no son meros receptores pasivos, sino que también influyen de manera significativa en sus padres. Este aspecto es fundamental para entender la crianza desde una perspectiva positiva y respetuosa.

La crianza positiva y respetuosa se fundamenta en un modelo educativo democrático, priorizando el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes, tal como lo establece la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1989. Este enfoque reconoce que la paternidad y maternidad no son habilidades innatas, sino un proceso de aprendizaje que requiere fomentar el cuidado de los menores, desarrollar sus capacidades y rechazar cualquier forma de violencia, al tiempo que se les ofrece apoyo y orientación.

Para implementar una crianza positiva y respetuosa, es esencial entender a los menores en cada etapa de su desarrollo, prestando atención a sus emociones, pensamientos y reacciones. Los resultados de la Encuesta Nacional de Cohesión Social y Prevención de la Delincuencia revelan que un 44% de los jóvenes de entre 12 y 17 años ha experimentado alguna forma de victimización en el último año, incluyendo bullying, robo y violencia física. Estos datos indican que tanto ser testigo como víctima de violencia en el entorno familiar aumenta el riesgo de sufrir diversas formas de agresión. Además, los jóvenes que crecen en contextos de violencia e inseguridad son más propensos a enfrentar situaciones de victimización. Es fundamental erradicar la violencia hacia los niños, asegurando que crezcan en un ambiente familiar donde se sientan protegidos, cuidados, amados y respetados.

Por lo anterior, se propone incorporar al concepto de “crianza positiva”, el valor del “respeto” para complementar las acciones en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, ya que, a partir de la acepción de consideración hacia otras personas, ideas o instituciones y por la que, se manifieste a través de distintas actitudes o conductas indispensables para la convivencia en armonía y como un eje que nos permita ponernos en el lugar de otra persona y tratar a nuestros pequeños la como a uno le gustaría ser tratado; ya que el “respeto”, nos permite reconocer, aceptar, apreciar y cuidar de las desde las diferentes cualidades del prójimo, de uno mismo y de sus derechos.

Porque la crianza no solo debe ser positiva sino, además, respetuosa porque así debe ser el trato que se les debe dar a las niñas, niños y adolescentes para fomentar la seguridad emocional, la resilencia y el desarrollo de habilidades y herramientas sociales, cualidades y características que incentivan la construcción de una mejor relación entre padres e hijos, entre personas y la familia y con la sociedad. La crianza positiva, relacionada y aplicada con una crianza respetuosa, enfatiza el reforzamiento positivo y contrarresta una disciplina de no violencia ni punitiva.

Por lo que, en este proceso es posible establecer disposiciones que permitan jerarquizar las normas de aplicación en concordancia al principio de supremacía constitucional y que las disposiciones sean afines al texto normativo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que generará certeza jurídica o una garantía de taxatividad y aplicabilidad a las normas.

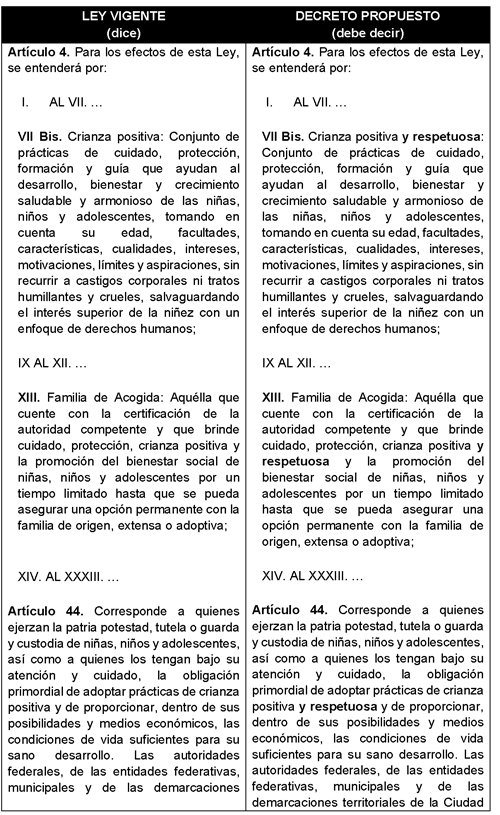

Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

En atención de lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 4, fracciones VII Bis y XIII, 44, 103, fracción V, 109, fracción VII, y 116, fracción XXVI, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de crianza positiva y respetuosa

Único. Se reforman los artículos 4 fracción VII Bis y XIII, 44, 103 fracción V, 109 fracción VII y 116 fracción XXVI de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a VII. ...

VII Bis. Crianza positiva y respetuosa: Conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta su edad, facultades, características, cualidades, intereses, motivaciones, límites y aspiraciones, sin recurrir a castigos corporales ni tratos humillantes y crueles, salvaguardando el interés superior de la niñez con un enfoque de derechos humanos;

VIII. AL XII. ...

XIII. Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde cuidado, protección, crianza positiva y respetuosa y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva;

XIV. AL XXXIII. ...

Artículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, así como a quienes los tengan bajo su atención y cuidado, la obligación primordial de adoptar prácticas de crianza positiva y respetuosa y de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas.

Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes:

I. AL IV. ...

V. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad, a través de la crianza positiva y respetuosa;

VI. AL XI. ...

...

...

Artículo 109. Todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia.

...

I. AL VI. ...

VII. Servicios de calidad y calidez, por parte de personal capacitado, calificado, apto y suficiente, con formación enfocada en los derechos de la niñez y en la crianza positiva y respetuosa;

VIII. AL XI. ...

Artículo 116. Corresponden a las autoridades federales y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. AL XXV. ...

XXVI. Impulsar acciones para fomentar la crianza positiva y respetuosa dirigidas a quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda, custodia o cualquier persona que incida en el cuidado y atención de niñas, niños y adolescentes.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía

• Cuadernos de Jurisprudencia núm. 15 (2022). Responsabilidad parental: patria potestad, guarda y custodia y convivencias. Centro de Estudios Constitucionales SCJN.

• Capa no, A., y Bach, A. (2013). Estilos parentales, parentalidad positiva y formación de padres. Ciencias Psicológicas VII (1), pp. 83 -95.

• Aguilar Ramos, M. C. (2002a). Familia y Escuela ante un mundo en cambio. Revista Contextos de Educación, (V), pp.202-215.

• Torío López, Susana, Peña Calvo, José Vicente Y Rodríguez Menéndez, M.ª del Carmen. (2008) Estilos educativos parentales. Revisión bibliográfica y reformulación teórica. Teoría de la educación. Revista interuniversitaria, 20. PP. 151-178.

• Ruiz, C; Esteban, M. (1999). Estilos de educación familiar y estrés (en Familia y psicología de la salud de Buendía, J.) Madrid, Ed. Pirámide.

• UNICEF (2021). Guía para la crianza de niñas, niños y adolescentes desde el amor y el buen trato.

• Asamblea General de las Naciones Unidas (1989). Convención sobre los Derechos del Niño.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2025.

Diputada Graciela Ortiz González (rúbrica)

Que adiciona el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de libre permanencia en el sindicato ante la negativa de pago de cuotas, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente iniciativa al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 123, apartado A, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,1 así como de los convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano, tienen por objeto fortalecer el ejercicio efectivo de los derechos laborales de las y los trabajadores, en particular el derecho de libre asociación sindical.

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo2 reconoce que los trabajadores tienen la libertad de adherirse a un sindicato, para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, señalando de manera minuciosa los requisitos para su organización, constitución, registro, así como los diversos tipos que se reconocen, los derechos y obligaciones de los mismos y sus agremiados.

Andrea Viteri García, Profesora de Licenciatura y Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y doctoranda en el Posgrado de Derecho de la UNAM, señala en su texto “Los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia en la evolución de la libertad sindical”,3 que la libertad sindical es una de las instituciones fundamentales del derecho colectivo del trabajo, reconocida como el principal mecanismo protector de la organización obrera, sin la cual los trabajadores organizados no podrían tomar acciones concretas para el ejercicio de sus derechos laborales.

El texto en mención nos permite ver como el concepto de libertad sindical ha ido evolucionando, pasando de ser una idea aspiracional de los trabajadores a tener un reconocimiento normativo expreso, pero sin que pueda representar una verdadera trascendencia, además de encontrarse marcado por un claro acercamiento estatal, para finalmente llegar a ser tomada en serio por los organismos jurisdiccionales tras un largo proceso de lucha.

En el documento “Apuntes sobre libertad sindical, democracia y negociación colectiva” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,4 se establecen algunas posturas clave para el reconocimiento de la libertad sindical, una de ellas es la siguiente:

“La libertad sindical reconoce el derecho de las y los trabajadores a organizarse y defender sus intereses mediante la conformación de coaliciones, temporales y permanentes (sindicatos). Para poder ejercer ese derecho, los trabajadores pueden decidir si quieren o no afiliarse a un sindicato y en caso de que decidan afiliarse, podrán elegir a sus dirigentes mediante la emisión de votos personales, libres, directos y secretos”

Por ello debemos abrir nuestro criterio respecto de la libertad y democracia sindical, abriendo la posibilidad para que sean los trabajadores los verdaderos dirigentes y que con su participación activa permitan que solo un pequeño grupo sea beneficiado. Recordemos la participación del entonces legislador Napoleón Gómez Urrutia, que señalaba de los beneficios de la reforma laboral del 2019,5 pero que en contraste señalaba que eliminar la obligatoriedad del pago de las cuotas sindicales sería en detrimento de la organización de la clase trabajadora, opinión por demás desproporcionada, ya que, pretendía que los trabajadores no tuvieran la oportunidad de liberarse de las cuotas sindicales, cuartando con ello parte de sus derechos laborales, representándose a sí mismo, más que a la clase trabajadora, señalando el peligro que pudieran correr los sindicatos al disminuir sus recursos, pero olvidando que por muchos años los agremiados han aportado a sus sindicatos, muchas veces sin recibir la defensa adecuada de sus prerrogativas o derechos.

La posibilidad de que los trabajadores decidan sobre sus contribuciones sindicales fomenta una mayor participación democrática dentro de las organizaciones sindicales. Cuando los miembros tienen voz y voto en las decisiones financieras, se fortalece la responsabilidad y la rendición de cuentas, lo que puede conducir a una gestión más eficiente y alineada con las necesidades de los trabajadores.

En el año 2019 se impactó una reforma importante a la Ley Federal del Trabajo, que permite al trabajador oponerse expresamente al descuento de cuotas sindicales de su salario. Esta facultad se encuentra sustentada en el principio de libertad sindical y en el respeto a la voluntad del trabajador, como lo establece el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)6 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

No obstante, en la práctica se han detectado casos en los que, a pesar de la negativa del trabajador al descuento de cuotas, los sindicatos interpretan esta decisión como causal de exclusión, negando la permanencia en la organización sindical. Esta práctica contraviene lo dispuesto en la legislación nacional e internacional, además de menoscabar el derecho de los trabajadores a participar en la vida sindical y a gozar de representación colectiva, aun cuando por razones personales o económicas decidan suspender temporalmente sus aportaciones.

Cabe señalar que el derecho a la asociación sindical no puede subordinarse a una condición económica, como el pago obligatorio de cuotas. Si bien estas aportaciones son un mecanismo legítimo para el sostenimiento de la organización sindical, su falta no debe traducirse automáticamente en la pérdida de la afiliación, menos aun cuando esta ha sido construida a lo largo del tiempo mediante contribuciones anteriores.

Asimismo, el artículo 9o. constitucional establece que no se podrá coartar el derecho de asociación con fines lícitos, y el artículo 1o. prohíbe toda forma de discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos humanos. Limitar la permanencia sindical al pago de cuotas puede constituir una forma de exclusión discriminatoria que debe ser corregida legislativamente

Esta iniciativa busca subsanar dicha laguna legal, dejando claro en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo que la negativa al pago de la cuota sindical no puede ser motivo de pérdida de la calidad de miembro del sindicato. Asimismo, se establece una obligación para que los sindicatos modifiquen sus estatutos, armonizándolos con esta garantía y asegurando que su régimen interno sea compatible con los principios de inclusión, libertad y democracia sindical.

Por lo tanto, si un trabajador desea ser integrante de un sindicato sin pagar cuotas, tendría que manifestar por escrito su voluntad de que no se le apliquen dichas cuotas. Sin embargo, es importante destacar que las cuotas sindicales son fundamentales para el funcionamiento de estas organizaciones, sin embargo, debemos flexibilizar esta condición y considerar que lo más importante no son los recursos, si no el derecho y libertad que tiene el trabajador para decidir el pago de su cuota sindical, por ello proponemos que no se pierda su calidad de agremiado, si no, que puedan permanecer dentro del sindicato por un tiempo igual, al que han venido aportando, es decir, que si el trabajador ya ha aportado por más de 10 años al sindicato, en un afán de democratización, pueda seguir formando parte del sindicato por la misma cantidad de años que ha realizado aportaciones sindicales.

De este modo, se protege el derecho de los trabajadores a participar en la vida sindical y en la defensa colectiva de sus derechos laborales, incluso en contextos económicos adversos o de discrepancia con la dirigencia sindical, garantizando una verdadera libertad de asociación conforme a los más altos estándares de derechos humanos laborales.

La eliminación de la obligatoriedad de las cuotas sindicales y la implementación de un sistema basado en el consentimiento informado de los trabajadores no solo protege sus derechos fundamentales de autonomía y libertad de asociación, sino que también promueve prácticas fiscales transparentes y una mayor democracia sindical. Estos elementos son esenciales para una relación laboral justa y equitativa, donde los trabajadores tienen control sobre sus aportaciones y participación en las organizaciones que los representan.

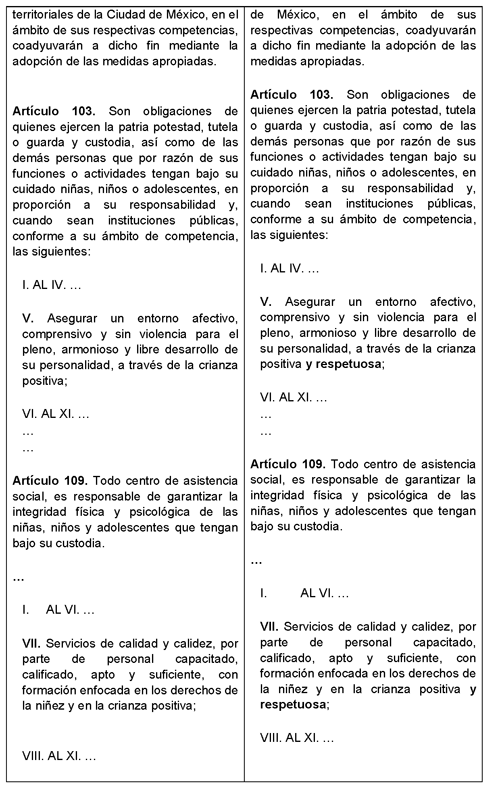

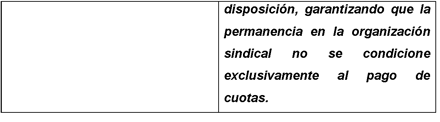

Bajo este orden de ideas, la presente iniciativa propone adicionar un párrafo a la fracción VI del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo para quedar en los términos siguientes:

En razón de lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 110. Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

...

La negativa del trabajador al pago de la cuota sindical no implicará, por sí misma, la pérdida de su calidad de miembro del sindicato, pudiendo conservar dicha calidad por un período equivalente al tiempo durante el cual realizó aportaciones.

Los sindicatos deberán modificar sus estatutos conforme a esta disposición, garantizando que la permanencia en la organización sindical no se condicione exclusivamente al pago de cuotas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los sindicatos contarán con un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones correspondientes a sus estatutos.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

3 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6409/9.pdf

4 https://reformalaboral.stps.gob.mx/sitio/rl/doc/apuntes_libertad_sindic al.pdf

5 https://www.jornada.com.mx/2023/10/26/opinion/020a1pol

6 https://stcs.senado.gob.mx/docs/11.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2025.

Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica)

Que adiciona un artículo 50 Bis a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para prohibir el alertamiento de presencia de programas preventivos de seguridad vial en las aplicaciones de navegación asistida, a cargo del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 50 Bis a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para prohibir el alertamiento de presencia de programas preventivos de seguridad vial en las aplicaciones de navegación asistida, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, es urgente incorporar en el marco normativo en materia de movilidad y seguridad vial una disposición que prohíba expresamente a los desarrolladores y operadores de aplicaciones digitales de navegación y tránsito en tiempo real —como Waze, Google Maps, Android Auto o Apple CarPlay— emitir alertas o notificaciones sobre la ubicación de dispositivos y operativos de control de velocidad, alcoholímetros, retenes de seguridad vial, u otros mecanismos oficiales de gestión del tránsito.

Esta medida busca garantizar que las personas conductoras circulen a una velocidad segura, sin incentivos para evadir los dispositivos que las autoridades utilizan con fines preventivos y de control. Así se contribuirá a reducir el número de siniestros viales, lesiones graves y muertes evitables en carreteras y vialidades federales, estatales y municipales.

En México, la siniestralidad vial sigue siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, durante 2022 se registraron 14,986 decesos por siniestros viales, lo que equivale a un promedio de 41 fallecimientos diarios. Esta cifra representa un incremento en comparación con los 14,715 fallecimientos reportados en 2021. Además, en 2022, las defunciones por siniestros viales ocuparon el séptimo lugar entre las principales causas de muerte en el país y fueron la primera causa de fallecimiento entre niñas, niños y jóvenes de hasta 25 años.i

Informes más recientes indican una tendencia preocupante al alza. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en 2023 se reportaron alrededor de 40,000 muertes por accidentes de tránsito en el país, con los jóvenes siendo uno de los grupos más afectados. Esta cifra sugiere un aumento significativo en la mortalidad vial en los últimos años.

Es importante destacar que muchos de estos incidentes están vinculados al exceso de velocidad o a la conducción bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Estas prácticas peligrosas suelen ser objeto de medidas preventivas como retenes y mecanismos de control, cuya efectividad puede verse comprometida por las alertas generadas por aplicaciones de navegación que advierten sobre su ubicación.

Estas cifras subrayan la necesidad de implementar políticas públicas que regulen el uso de tecnologías que puedan facilitar la evasión de controles de seguridad vial, con el objetivo de reducir la incidencia de accidentes y proteger la vida de los ciudadanos

El Estado mexicano tiene la obligación constitucional de garantizar el derecho a la vida y la integridad física de sus habitantes. Para ello, debe adoptar políticas públicas eficaces, y una de ellas es evitar que herramientas tecnológicas faciliten la evasión de controles diseñados para salvaguardar vidas. Siendo así, necesario que el Poder Legislativo fortalezca la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial mediante la prohibición expresa de estas prácticas digitales, alineándose con estándares internacionales de prevención y seguridad vial.

Los accidentes de tránsito no solo resultan en pérdidas humanas irreparables, sino que también generan un impacto económico significativo. Se estima que estos incidentes le cuestan al país alrededor del 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a aproximadamente 150 mil millones de pesos, debido a la pérdida de productividad, daños materiales y gastos en atención médica y hospitalaria. La implementación de medidas preventivas podría permitir la redistribución de estos recursos hacia otras necesidades nacionales.

Aplicaciones como Waze, Google Maps, Android Auto y Apple CarPlay ofrecen a los conductores información en tiempo real sobre el tráfico y otros aspectos de la conducción. Sin embargo, la funcionalidad que alerta sobre la ubicación de radares de velocidad, retenes policiales y alcoholímetros puede ser contraproducente, ya que permite a los conductores evadir controles diseñados para garantizar la seguridad vial. Esta evasión socava los esfuerzos de las autoridades por controlar comportamientos de riesgo como el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo cuarto del artículo 4o. el derecho a la protección de la salud, derecho que busca ser protegido por esta medida.

Asimismo, actualmente, en el artículo 1o., fracción IX de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se prevé como uno de sus objetivos el establecimiento de mecanismos para gestionar factores de riesgo que permitan reducir la mortalidad en siniestros viales:

IX. Establecer los mecanismos y acciones para la gestión de factores de riesgo que permitan reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, así como salvaguardar la vida e integridad física de las personas usuarias del sistema de movilidad, bajo un enfoque de sistemas seguros.

México es signatario de diversos tratados internacionales que promueven la seguridad vial. Entre ellos, el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 de la Organización de las Naciones Unidas, que insta a los países a implementar políticas y medidas efectivas para reducir las muertes y lesiones por accidentes de tránsito. De manera concreta, entre las medidas propuestas por este documento, al respecto destacan las siguientes:

• Establecer políticas que reduzcan la velocidad y den prioridad a las necesidades de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

• Establecer reglamentos para el uso de la infraestructura que garanticen el cumplimiento lógico e intuitivo del entorno de velocidad deseado (por ejemplo, límite de 30 km/h en centros urbanos; de ? 80 km/h en carreteras rurales con línea discontinua; de 100 km/h en autovías):

• Promulgar y hacer cumplir la legislación sobre seguridad vial:

– Establecer límites de velocidad máxima teniendo en cuenta el tipo y función de las vías de tránsito.

– Establecer límites de concentración de alcohol en sangre (BAC, por su sigla en inglés) para prevenir la conducción peligrosa (conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas) con disposiciones específicas para conductores inexpertos y profesionales.

– Exigir el uso de dispositivos de protección (cinturones de seguridad, sistemas de retención infantil y cascos).

– Restringir el uso de dispositivos electrónicos manuales mientras se conduce.

– Establecer un organismo específico encargado de hacer cumplir la ley, proporcionar formación y garantizar el equipo adecuado para las actividades de aplicación de la ley.

• Utilizar las características y tecnologías de seguridad del vehículo para apoyar comportamientos seguros, mediante:

– Cinturones de seguridad automáticos y alertas de cinturones de seguridad;

– Asistencia inteligente de control de velocidad;

– Tecnologías para desactivar los mensajes de texto u otras formas de distracción mientras se conduce.

La restricción de alertas en aplicaciones de navegación contribuye al cumplimiento de estos compromisos internacionales.

Diversos países han implementado regulaciones que prohíben o limitan la funcionalidad de alertas sobre controles de tráfico en aplicaciones de navegación. Por ejemplo, en Francia, la legislación prohíbe la difusión de información sobre la ubicación de controles policiales en tiempo real, con el fin de preservar la efectividad de las medidas de seguridad vial.

En Francia, la legislación ha evolucionado para abordar este fenómeno. En abril de 2021, se aprobó un decreto que otorga a los prefectos la autoridad para ordenar la “invisibilización” de los controles de alcoholemia y drogas en aplicaciones de navegación. Esto implica que las empresas proveedoras de servicios de información de tráfico deben suprimir la divulgación de la ubicación de estos dispositivos de control. El incumplimiento de esta normativa puede acarrear sanciones de hasta dos años de prisión y multas de 30,000 euros.

Además, en noviembre de 2020, se introdujo una ley que limita la difusión de imágenes de agentes de policía. Esta normativa establece que la difusión de imágenes que permitan identificar a los agentes, con la intención de atentar contra su integridad física o psicológica, puede resultar en penas de hasta un año de prisión y multas de 45,000 euros. Aunque esta ley se centra en la protección de la identidad de los agentes, también refleja la preocupación por la seguridad de las fuerzas del orden en el contexto de la información compartida públicamente.

La implementación de estas regulaciones se basa en la necesidad de equilibrar la libertad de información con la protección de la seguridad pública. El derecho a la información es fundamental en una democracia, pero este derecho no es absoluto y puede estar sujeto a restricciones cuando entra en conflicto con otros derechos igualmente protegidos, como el derecho a la seguridad y la integridad física.

En el ámbito internacional, países como España también han tomado medidas similares. En Galicia, se han impuesto sanciones a quienes divulgan la ubicación de radares y controles de tráfico en aplicaciones y redes sociales. Esta práctica, conocida como el “método gallego”, ha llevado a las autoridades a reforzar las sanciones para disuadir la difusión de información que comprometa la eficacia de los controles de tráfico

La difusión en tiempo real de la ubicación de controles de tráfico y operativos policiales en aplicaciones de navegación representa un desafío para la seguridad vial y la protección de las fuerzas del orden. Países como Francia y España han adoptado medidas legislativas para limitar esta práctica, buscando un equilibrio entre el derecho a la información y la necesidad de garantizar la seguridad pública. Estas iniciativas reflejan la responsabilidad de los legisladores de adaptar las normativas a las nuevas tecnologías y prácticas sociales, asegurando que las políticas de seguridad sean efectivas y que los derechos fundamentales sean respetados.

Autores especializados en seguridad vial, como Rune Elvik y Truls Vaa, han señalado que la percepción de una alta probabilidad de ser detectado y sancionado es un factor disuasorio clave para prevenir comportamientos de riesgo al volante. La capacidad de las aplicaciones de navegación para alertar sobre la ubicación de controles reduce esta percepción y, por ende, la efectividad de las medidas de control.

La percepción de control y el sesgo optimista son factores psicológicos que influyen en la conducta al volante. Elvik (2016) señala que los conductores a menudo sobrestiman su capacidad para evitar accidentes, lo que puede llevar a subestimar los riesgos reales y, en consecuencia, a comportamientos más arriesgados. Este fenómeno, conocido como “ilusión de control”, implica que las personas creen tener más influencia sobre los eventos de la que realmente poseen, afectando su disposición a respetar las normas de tránsito.ii

La eficacia de las medidas de control, como los retenes policiales y los radares de velocidad, depende en gran medida de la percepción de los conductores sobre su probabilidad de ser sancionados. Cuando las aplicaciones de navegación permiten a los usuarios recibir alertas sobre la ubicación de estos controles, se reduce la percepción de riesgo asociada con su presencia. Esta disminución en la percepción de riesgo puede conducir a un aumento en las infracciones de tránsito y, por ende, en el número de accidentes.

El “Manual de medidas de seguridad vial” de Elvik, Høye, Vaa y Sørensen (2013) ofrece una revisión exhaustiva de diversas estrategias para mejorar la seguridad en las carreteras. Los autores destacan que la supervisión policial y las sanciones son medidas efectivas para modificar el comportamiento del conductor, siempre que exista una percepción de certeza y severidad en las sanciones. Sin embargo, la difusión de información sobre la ubicación de los controles puede minar esta percepción, reduciendo la efectividad de las intervenciones.iii

La evidencia sugiere que las políticas públicas deben abordar la influencia de las tecnologías modernas en la seguridad vial. Regular o restringir la difusión de información sobre la ubicación de los controles de tránsito en aplicaciones de navegación podría ser una estrategia efectiva para aumentar la percepción de riesgo entre los conductores. Esto, a su vez, podría fomentar un mayor cumplimiento de las normas de tránsito y una reducción en la incidencia de accidentes.

La interacción entre la tecnología, la percepción del riesgo y el comportamiento del conductor es compleja. Las aplicaciones de navegación que alertan sobre la ubicación de los controles de tránsito pueden disminuir la percepción de riesgo, afectando negativamente la efectividad de las medidas de seguridad vial. Es esencial que futuras investigaciones y políticas públicas consideren estos factores para diseñar intervenciones más efectivas en la promoción de la seguridad en las carreteras.iv

En tal sentido, se propone adicionar un artículo a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que establezca la prohibición expresa para que los desarrolladores y operadores de aplicaciones digitales de tránsito en tiempo real y navegación asistida por GPS incluyan en sus servicios alertas o notificaciones sobre la ubicación de radares de velocidad, retenes policiales, alcoholímetros y cualquier otro mecanismo de gestión de velocidad en el territorio mexicano.

La implementación de esta reforma fortalecerá las políticas de seguridad vial en México al eliminar herramientas que facilitan la evasión de controles diseñados para prevenir accidentes de tránsito. Al restringir las alertas en aplicaciones de navegación, se contribuye a fomentar una cultura de respeto a las normas de tránsito y se refuerza la efectividad de las medidas de control implementadas por las autoridades, en beneficio de la protección de la vida y la salud de todos los ciudadanos.

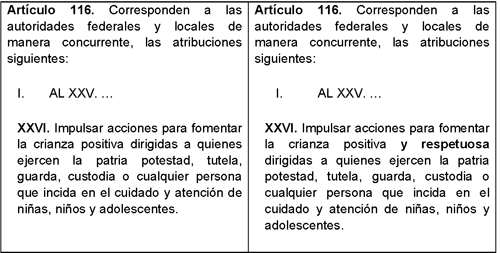

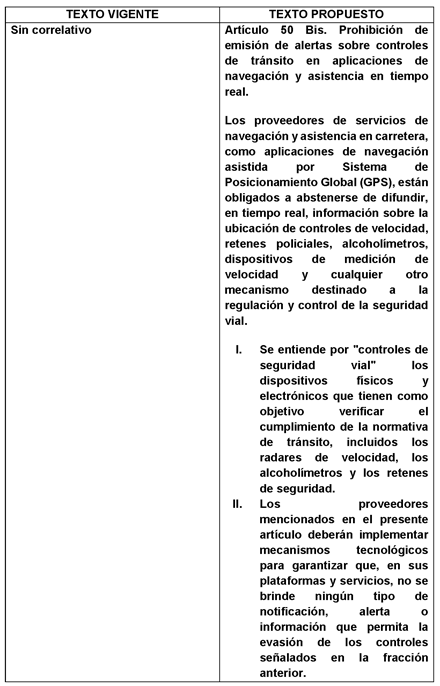

A continuación, se realiza un cuadro comparativo del texto que se proponer reformar y adicionar en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial:

Esquema de reforma normativa

Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 50 Bis a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para prohibir el alertamiento de presencia de programas preventivos de seguridad vial en las aplicaciones de navegación asistida

Único. Se adiciona un artículo 50 Bis a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para quedar como sigue:

Artículo 50 Bis. Prohibición de emisión de alertas sobre controles de tránsito en aplicaciones de navegación y asistencia en tiempo real.

Los proveedores de servicios de navegación y asistencia en carretera, como aplicaciones de navegación asistida por Sistema de Posicionamiento Global (GPS), están obligados a abstenerse de difundir, en tiempo real, información sobre la ubicación de controles de velocidad, retenes policiales, alcoholímetros, dispositivos de medición de velocidad y cualquier otro mecanismo destinado a la regulación y control de la seguridad vial.

I. Se entiende por “controles de seguridad vial” los dispositivos físicos y electrónicos que tienen como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa de tránsito, incluidos los radares de velocidad, los alcoholímetros y los retenes de seguridad.

II. Los proveedores mencionados en el presente artículo deberán implementar mecanismos tecnológicos para garantizar que, en sus plataformas y servicios, no se brinde ningún tipo de notificación, alerta o información que permita la evasión de los controles señalados en la fracción anterior.

III. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno establecerán, en su normativa aplicable, las sanciones correspondientes a quienes infrinjan las medidas establecidas en el presente artículo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto, los Congresos de las entidades federativas contarán con un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones a su normatividad correspondiente.

Notas

i Secretaría de Salud. 126. En temporada vacacional se incrementan hasta 20% los siniestros viales: Secretaría de Salud, consultado el 9 de abril de 2025 en https://www.gob.mx/salud/prensa/127-en-temporada-vacacional-se-incremen tan-hasta-20-los-siniestros-viales-secretaria-de-salud?idiom=es&utm _source=chatgpt.com

ii Elvik, R. (2016). Manual de medidas de seguridad vial (2ª ed.). Fundación Mapfre.

iii Elvik, R., Høye, A., Vaa, T., & Sørensen, M. (2013). Manual de medidas de seguridad vial. Fundación Mapfre

iv Guardia Civil. (2022). Cumplimiento y aplicación de la seguridad vial: información sobre las percepciones de los usuarios en España y la República Dominicana. Logos, Revista Científica del Centro Universitario de la Guardia Civil.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la honorable Cámara de Diputados, a los 22 días del mes de abril del año 2025.

Diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (rúbrica)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes, a cargo del diputado Emilio Lara Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Emilio Lara Calderón, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, en la LXVI Legislatura de la Cámara Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país repleto de juventud, para 2024 la población mexicana de entre 15 y 29 años de edad, sumo 31 millones de personas, 51.1 por ciento mujeres y 48.9 por ciento hombres.

El rango de edad, tiene distintas bases. El Inegi, plantea la edad para ser joven de entre los 15 a los 29 años,1 la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud de los 12 hasta los 29 años2 y el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro de 18 a los 29 años de edad.3

Con las cifras que nos brinda el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aproximadamente el 25 por ciento de la población comprende la edad de 15 a 29 años, y si el rango de edad es considerado de los 12 a los 29 años, la población representa el 30 por ciento.4

De cualquier manera que sea visto, la población joven en México representa entre un cuarto o un tercio de la población total.

Es por tal motivo, que la presente iniciativa se enfoca en ayudar a un grupo poblacional tan grande y tan vulnerable como lo es sector joven mexicano.

Ayudar a mexicanas y mexicanos en una etapa de su vida en la se adquiere madurez emocional, intelectual y social, una etapa de construcción en la cual las y los mexicanos son formados académicamente, así como enfrentan los inicios y desarrollo de su vida laboral.

Un momento de la vida, en la cual, el entorno y las oportunidades apropiadas, generan expectativas y sueños que establecen identidades, del mismo modo que encaminan una vida hacia un buen rumbo, como también puede derivar en todo lo contrario y seguir fortaleciendo el crimen e inseguridad de esta nación.

Hay que ser claros ante la situación que enfrenta nuestra juventud, con datos de Estadísticas de Defunción Registradas (EDR) que nos brinda el Inegi, para el primer semestre de 2024, el homicidio fue la sexta causa de muerte en personas de 10 a 14 años, la segunda causa para personas de 15 a 24 años, y la principal causa para personas de 25 a 34 años.5

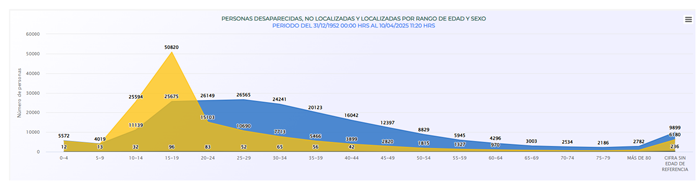

En cuanto a desaparecidos en este país, el Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas,6 nos indica que las mujeres de 15 a 19 años son las más afectadas con 50,820 casos, y en hombres de 25 a 29 años con 26,565 casos. De cualquier manera, en la gráfica siguiente podemos observar que las cifras que tiene mayor cantidad de casos son en los rangos de la juventud.

Mucho nos dice esta información, sobre un país en donde la juventud no muere por razones de salud, sino que son asesinadas o asesinados. Mucho nos afirma sobre la realidad violenta que el crimen organizado está imponiendo en México y de como las y los jóvenes terminan en sus filas por la escasez de oportunidades en su vida.

En materia laboral, en el primer trimestre de 2024 la juventud tuvo las siguientes cifras:

• “De los 31 millones de personas jóvenes, De esta cantidad, 15.9 millones (95.2 por ciento) estaban ocupadas y 810 mil (4.8 por ciento), desocupadas.

• De los 15.9 millones de personas jóvenes ocupadas, 60.3 por ciento eran hombres y 39.7 por ciento, mujeres. Su edad promedio fue de 23.3 años. Con base en la edad, 19.5 por ciento tenía entre 15 y 19 años;37.7 por ciento, entre 20 y 24 años y 42.8 por ciento, entre 25 y 29 años.

• De cada 100 jóvenes con esta condición, 64 no trabajaba por estudiar (82.1 por ciento de hombres, 53.9 por ciento de mujeres) y 31, por realizar quehaceres domésticos (8.2 por ciento de hombres, 43.3 por ciento de mujeres), principalmente.

• La jornada laboral promedio fue de 40.7 horas a la semana: 42.9 para los hombres y 37.4 para las mujeres. En el caso de las personas jóvenes subordinadas, 54.8 por ciento laboró de 35 a 48 horas; 24.5 por ciento, más de 48 horas; 14.1 por ciento, de 15 a 34 horas; 3.7 por ciento, menos de 15 horas.”7

Académicamente, se tiene el dato de que la matrícula universitaria del 2024 fue de 4,890,1456 estudiantes, sin embargo, el Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” suma 3, 154 091 beneficiados,9 que representa aproximadamente el 65 por ciento de la matrícula universitaria.

Aclarando que, prácticamente el servicio social y las prácticas profesionales son ingresadas posterior al cumplimiento del 70 por ciento de los créditos de la carrera, por lo que la totalidad de la matricula no ingresa a estas actividades, así como la deserción de los estudios es otro factor por el que los números reducen aún más.

Ahora bien, el propósito de la propuesta versa sobre la posibilidad de que una parte de la juventud que también busca desarrollo y crecimiento en sus vidas, se beneficie de los programas que destina el gobierno para este sector.

En el nivel superior cumplen con la responsabilidad de realizar su servicio social, o bien, también pueden optar por realizar sus prácticas profesionales.

El servicio social se entiende como:

“Artículo 3o.- Se entiende por servicio social universitario la realización obligatoria de actividades temporales que ejecuten los estudiantes de carreras técnicas y profesionales, tendientes a la aplicación de los conocimientos que hayan obtenido y que impliquen el ejercicio de la práctica profesional en beneficio o en interés de la sociedad.

Artículo 4o.- El servicio social tiene por objeto:

I. Extender los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura a la sociedad;

II. Consolidar la formación académica y capacitación profesional del prestador del servicio social;

III. Fomentar en el prestador una conciencia de solidaridad con la comunidad a la que pertenece.”10

Las prácticas profesionales se entienden como:

“Las Prácticas Profesionales son actividades curriculares o extracurriculares que el alumnado realiza en alguna organización pública, privada o social, con el propósito de consolidar y complementar el desarrollo de sus competencias y conocimientos adquiridos en su formación académica.

Las prácticas profesionales vinculan al alumnado con el ejercicio profesional del estudio técnico especializado o carrera que cursa, lo cual les permitirá:

• Aplicar los conocimientos adquiridos en su formación académica.

• Desarrollar competencias y experiencias que enriquezcan su perfil profesional y

• Conocer las demandas actuales del mercado laboral de su especialidad técnica o ámbito profesional.”11

El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” es el programa que el Gobierno de México utiliza para darle oportunidad a los jóvenes, con el argumento de impulsar oportunidades laborales y contribuir a la economía de las y los beneficiarios, como de sus familias.

Su fin, se centra en capacitar a jóvenes de entre 18 y 29 años que no se encuentren trabajando ni estudiando, para así desarrollar sus capacidades y colaborar en su inserción al mundo laboral.

Durante su capacitación, las y los jóvenes inscritos al programa recibirán un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo vigente, que actualmente es de $8, 480.17, además de recibir seguro médico del IMSS.12 Las y los beneficiados deben asistir los días y horarios establecidos en el centro de trabajo, de 5 a 8 horas diarias y 5 días a la semana.

Como podemos observar, los jóvenes que se encuentran realizando su servicio social y sus prácticas profesionales, persiguen los mismos objetivos que las y los beneficiarios de “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Con una distinción que los hace quedar fuera de un programa que los podría ayudar de gran manera. Ellas y ellos, en muchas de las situaciones, estudian y/o trabajan a la par de realizar su servicio social o prácticas profesionales.

Esto depende básicamente de factores económicos, al estudiar y realizar su servicio, deben tener un respaldo económico, frecuentemente familiar, de no ser así, deber seguir sus estudios y posponer su servicio social hasta que cumplan el 100 por ciento de sus créditos, para así poder trabajar y cumplir con su servicio, ya con desventaja ante muchas y muchos que lo realizaron desde su 70 por ciento de créditos cumplidos.

El Estado mexicano debe ser empático con la juventud mexicana, debe entender las situaciones que enfrentan y que su inclusión a la vida laboral no son solo discursos o foros donde se les permita hablar.

El desarrollo, crecimiento e inclusión laboral de las juventudes debe ser basado en apoyos que les permitan su desenvolvimiento en el entorno profesional que cumpla con sus expectativas.

Si bien, es complicado que las y los contraten recién egresados, sumado a la obvia experiencia reducida con la que cuentan de su área laboral en tal etapa, el Gobierno tiene el deber de extenderles un soporte a las juventudes para fomentar su inclusión.

Si sus capacidades aún no son suficientes para ser contratados, este programa puede ser una solución para que se involucren y sigan adquiriendo experiencia.

El usar este apoyo para el desarrollo económico, educativo y profesional de las juventudes, es sin duda, un gran paso para que el país se beneficie de sus nuevas ideas, de su energía y de las ganas que tienen de superarse.

El rezago en el que se encuentra la juventud es preocupante, y las pocas propuestas que se han hecho para este sector, resultan insuficientes para sacarlas y sacarlos adelante.

En el Grupo Parlamentario del PRI, si los consideramos y plasmamos su voluntad en las leyes, claro que vemos lo mucho que batallan y las ganas que tienen de cumplir sus sueños.

Hoy más que nunca las y los jóvenes, el tercio de la población más diverso de México, necesita de nosotros, y nuestro deber, es proponer soluciones, cumplir con la confianza que nos dieron y ser quienes expresemos en este Congreso los problemas que los colores partidistas no dejan ver.

Por lo antes expuesto pongo a consideración de esta soberanía la siguiente:

Propuesta

Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes

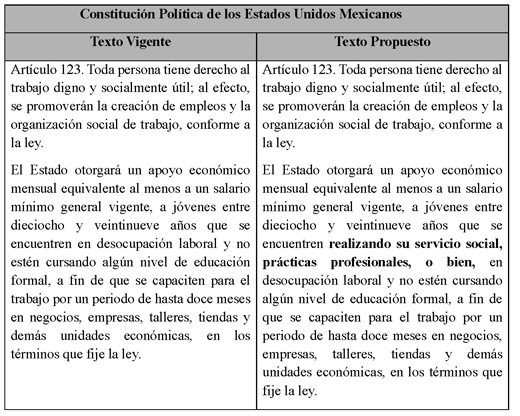

Único. Se modifica el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente, a jóvenes entre dieciocho y veintinueve años que se encuentren realizando su servicio social, prácticas profesionales, o bien, en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta doce meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_JU V24.pdf

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

3 https://programasparaelbienestar.gob.mx/jovenes-construyendo-el-futuro/

4 https://www.gob.mx/conapo/articulos/disminuye-la-poblacion-infantil

5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/edr/edr 2024_en-jun_RR.pdf

6 Versión Estadística RNPDNO - Dashboard CNB

7 https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP _JUV24.pdf

8 https://www.siies.unam.mx/reporte.php

9 https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

10 https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Documentos/Reglamento_ Servicio_Social_INJUVE.pdf

11 https://www.dgoae.unam.mx/PracticasProfesionales/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20son%20las%20

pr%C3%A1cticas%20profesionales,especialidad%20t%C3%A9cnica%20o%20%C3%A1mbito%20profesional.

12 https://programasparaelbienestar.gob.mx/jovenes-construyendo-el-futuro/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril del 2025.

Diputado Emilio Lara Calderón (rúbrica)

Que reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud, en materia de descorche hospitalario, a cargo del diputado Emilio Lara Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Emilio Lara Calderón, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, en la LXVI Legislatura de la Cámara Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 31 de la Ley General de Salud, en materia de descorche hospitalario, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa, pretender una regulación para las instancias que constituyen el Sistema Nacional de Salud, previstas en el artículo 5 de la Ley General de Salud, refiriéndonos a “las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, así como las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud; los cuales tienes por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.”

Así, como directamente cuenta con el propósito de dar cumplimiento del artículo 4 constitucional, el cual nos establece nuestro derecho a la salud.

Dicho derecho, es reconocido como un derecho humano fundamental, lo cual garantiza para toda persona el disfrutar del más alto nivel posible de salud física, mental y social.

No solo limitándose en la ausencia de la enfermedad, sino en el bienestar completo, esto deriva en más cuestiones, como lo es el agua potable, alimentación segura y condiciones laborales saludables.

Sin embargo, el objetivo específico que atiende esta propuesta, versa sobre el cobro que realizan los hospitales privados, cuando no pueden proporcionar algún dispositivo médico, y por ende, el paciente lo adquiere de manera autónoma, con el detalle que para llevar a cabo el procedimiento en algún hospital, deben pagar un “descorche” por ingresar dicho dispositivo, aun cuando ya fue realizado el pago de la habitación, donde ya están presupuestados todos los insumos necesarios, y los honorarios del médico.

Un cobro injustificado y que limita el acceso a la salud, aun cuando cualquier persona haya decidido atender su necesidad de salud en el sector privado, este cobro no tiene ninguna razón comprendida.

Los dispositivos médicos a los que se hace mención son todos aquellos que tiene el fin de diagnóstico, prevención, vigilancia o monitoreo y/o auxiliar en el tratamiento de enfermedades; sustitución, modificación o apoyo de la anatomía o de un proceso fisiológico o soporte de vida.

Como nos indica la Norma Oficial Mexicana “NOM-241-SSA1-2021, Buenas Prácticas de Fabricación de Dispositivos Médicos”,1 los dispositivos médicos incluyen las siguientes categorías: equipo médico, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos.

Insumos que garantizan la salud del o la paciente, y que también cumplen con la función del bienestar completo, refiriéndonos a la calidad de vida que proporcionan dichos dispositivos.

Este pago, conocido coloquialmente como “descorche”, se traduce a la práctica restaurantera de realizar un cobro por el derecho de permitir el acceso a bebidas para consumo, ajenas a las que comercializa dicho establecimiento.2

Este cobro es conocido dentro de la hotelería, restaurantes y en eventos sociales, no obstante, donde no es conocido pero que igualmente es permitido, es dentro del sector hospitalario privado.

En un sector tan delicado como la salud, es donde se realiza este cobro injustificado y permitido hasta este momento dentro de nuestra legislación.

Este cobro, se determina como una de las malas prácticas que se realizan en el sector de salud privado, que incrementa las tarifas de los seguros de gastos médicos, e impide un mayor acceso a la salud.

El precio en los hospitales privados suele ser elevado, comparado con lo que puede llegar a costar adquirir algún insumo fuera del hospital. Esto, se justifica en que se encuentra inmerso en el costo el servicio médico o de enfermería.

Así, como en las tarifas de habitaciones hospitalarias se prevé análisis, cirugías, insumos, radiografías, consultas y demás costos que deriven de mano de obra directa, depreciación de equipos, servicios y los gastos generales.

De esta manera, es que se justifica el costo de los insumos, así como de las habitaciones, derivado de costos de personal y equipo, que suponen un costo necesario para un procedimiento requerido.

Esta explicación nos abre la duda de nuevo de ¿Cuál es la razón por cobrar el ingreso de dispositivos médicos no adquiridos en un hospital donde ya se pagó el costo de la habitación y los honorarios del médicó

Ahora bien, datos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) nos muestran que, en 2023 clínicas, consultorios y hospitales del sector privado, sumaron 402 quejas, que representan el 40.9 por ciento de las totales que recibió la institución; y 2, 158 orientaciones para su atención en este sector, que representa un 21 por ciento;3

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022 nos muestra que el uso de servicios privados es extensivo a toda la población, ya que 48.8 por ciento de las atenciones médicas fueron en lugares como: consultorios privados (22.4 por ciento); consultorios adyacentes a farmacias (17.7 por ciento) y consultas en hospitales privados (3.3 por ciento).4

Prácticamente la mitad de la población mexicana utiliza el sector privado para cubrir sus necesidades de salud.

Mismo porcentaje de la población que desconoce las tarifas que aplica el sector privado en sus cuentas, dentro de la cual se encuentra establecida el cobro objeto de esta iniciativa. Considerando pertinente definirlo como una carga económica innecesaria a las y los pacientes, aunado a la falta de información de la cual son víctimas.

El sector privado en México se ha convertido en una alternativa para quienes buscan atender de manera oportuna su salud, por lo que la inmediatez ha sido razón para que acudan con mayor frecuencia.

Ha sido una polémica frecuente en los últimos años que este sector debe contar con mayor claridad en el cobro a sus pacientes, para así, poder llevar a cabo una decisión informada acerca de nuestra salud y del procedimiento para el cual se está haciendo un esfuerzo económico.

Es por ello, que la presente propuesta busca fortalecer nuestra legislación y ser una voz ciudadana plasmada en la Ley General de Salud.

El sector privado y el público no tienen ninguna razón para ser opuestos, pues un sector complementa y abona a que mayor porcentaje de la población tenga acceso a servicios de salud.

Sin embargo, no podemos permitir que la salud, si bien se ha convertido en un negocio, se abuse de esta libertad para valorar sus servicios, pues, literalmente, es un factor vital para la vida humana.

Se entiende que cuentan con una base administrativa, gastos generales, honorarios y sueldos de médicos, médicas y enfermería, sus insumos e infraestructura médica para su labor.

Ya expusimos y se cuenta con información sobre el motivo para aumentar el valor de sus insumos. El detalle y objeto de esta propuesta se centra en el cobro que se realiza por hacer un gasto totalmente ajeno a las tarifas hospitalarias y de médicos.

Con la observación, de que el ingresar un marcapasos o una prótesis que adquirimos por nuestros medios, en la factura de la unidad privada se nos hace un cobro por el ingreso de este dispositivo médico que la misma unidad no puede proporcionarnos, o en algunos casos, su costo no es conveniente para el o la paciente.

Impidiendo, en muchas ocasiones, la salud para muchas y muchos mexicanos.

Siendo así, que desde el Partido Revolucionario Institucional cumplimos con nuestro deber, llevamos la voz de nuestros representados al congreso y su voluntad siempre será la base de nuestro trabajo legislativo.

Por lo antes expuesto pongo a consideración de esta soberanía la siguiente:

Propuesta

Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 31 de la Ley General de Salud, en materia de descorche hospitalario

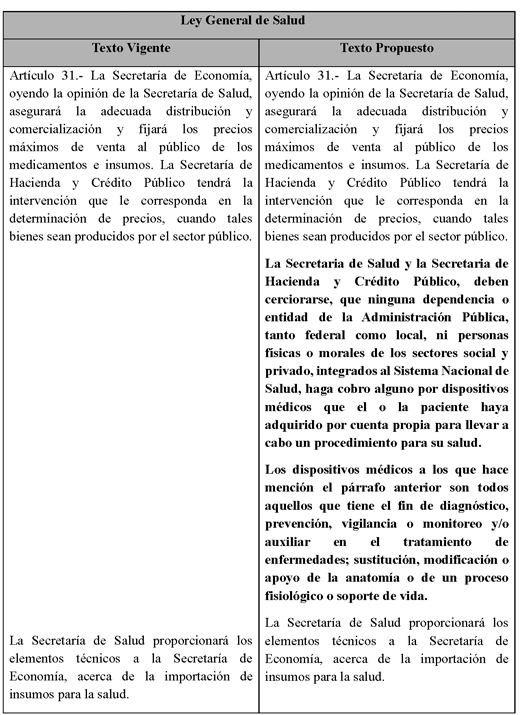

Único. Se modifica el artículo 31 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 31. La Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, asegurará la adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos e insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público.

La Secretaria de Salud y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, deben cerciorarse, que ninguna dependencia o entidad de la Administración Pública, tanto federal como local, ni personas físicas o morales de los sectores social y privado, integrados al Sistema Nacional de Salud, haga cobro alguno por dispositivos médicos que el o la paciente haya adquirido por cuenta propia para llevar a cabo un procedimiento para su salud.

Los dispositivos médicos a los que hace mención el párrafo anterior son todos aquellos que tiene el fin de diagnóstico, prevención, vigilancia o monitoreo y/o auxiliar en el tratamiento de enfermedades; sustitución, modificación o apoyo de la anatomía o de un proceso fisiológico o soporte de vida.

La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía, acerca de la importación de insumos para la salud.

Artículo Transitorio

Único. El Presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5638793

2 https://www.asale.org/damer/descorche

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/912488/Anuario_2023_CONA MED_29042024.pdf

4 https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2022/documentos_analit icos.php

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2025.

Diputado Emilio Lara Calderón (rúbrica)