Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6759-II-1, jueves 10 de abril de 2025

- Que reforma la fracción V del artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Luis Fernando Torres Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de medicina regenerativa y células troncales hematopoyéticas y mesenquimales, suscrita por los diputados Fernando Jorge Castro Trenti y Pedro Mario Zenteno Santaella, del Grupo Parlamentario de Morena

- De decreto por el que se declara “Día Nacional del Chile en Nogada” el primer domingo de agosto de cada año, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

- De decreto por el que se declara el 11 de diciembre de cada año “Día Nacional de la Talavera”, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma la fracción V del artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Luis Fernando Torres Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Luis Fernando Torres Jiménez, diputado federal de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El bienestar de la población mexicana debe buscarse desde todas las competencias gubernamentales. Por ello, la necesidad de velar por un entorno más seguro y saludable para el desarrollo de la población actual y de las nuevas generaciones no puede pasar por alto la crisis climática que se vive a nivel mundial. La eficiencia energética del transporte y las posibilidades de un desplazamiento mayoritariamente sustentable en función de vehículos automotores de bajas emisiones precisan tomarse en cuenta a la brevedad, para no sólo detener el deterioro del medio ambiente, sino también para intentar revertirlo.

La disminución en la calidad del aire está ligada a enfermedades, pérdida de la biodiversidad, contaminación y al calentamiento global. La Organización Mundial de la Salud estima que el 99 por ciento de la población respira aire insalubre. En Latinoamérica, México y el Salvador son los países con la peor calidad del aire. Hasta el mes de abril del año en curso, los índices de calidad en el aire presentan un promedio nacional de PM10 = 48 mg/m3 y PM2.5 = 13 mg/m3,1 lo que representa una media ponderada de calidad “moderada”. Sin embargo, al tener presentes en el país zonas como el Valle de Toluca, Jalisco, Hidalgo o Veracruz, se precisa considerar que existen espacios geográficos donde el riesgo por enfermedades está mucho más presente.

En los últimos cinco años las contingencias ambientales han incrementado, lo que convierte en necesario modificar los criterios de verificación vehicular, principalmente en lo referente a emisiones de gases contaminantes. Según el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, la calidad del aire empeorará a lo largo de 2025, generando escenarios en que la población mexicana tendrá que desarrollar sus actividades diarias en condiciones climáticas cada vez peores. La relación entre la actividad humana y el daño atmosférico es evidente; dedibo a ello, el gobierno mexicano debe cooperar a establecer mecanismos de verificación vehicular más constantes, complejos y específicos, en virtud de mitigar el cambio climático.

Según acotaciones realizadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, expresada en el 2018, “para que la movilidad sustentable sea una realidad, los acuerdos y lineamientos internacionales se deben aterrizar en la legislación de los países, así como en la ejecución de las políticas públicas”.

No obstante, se debe establecer la inclusión en las legislaciones de manera realista y objetiva, considerando sin equivocación alguna que el transporte es en extremo necesario para el desarrollo de prácticamente todas las actividades productivas, de servicio y crecimiento humano en todo el territorio mexicano. El transporte es un pilar del desarrollo económico y social, que necesita una perspectiva a largo plazo que se encuentre regulada en la ley. Si bien ya existe la obligación por parte de los propietarios de someter a verificación sus vehículos automotores, en lo dispuesto a lo largo del Capítulo III del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, el incremento en el número de unidades circulantes y el incremente geométrico de la población han terminado por hacer surgir nuevas necesidades de cuidado ambiental. El aumento de vehículos en circulación es tal, que en la zona del Valle de México (que posee la peor calidad del aire en todo el país) las emisiones generadas de partículas contaminantes gruesos son hasta en un 60 por ciento producidas por vehículos. Hasta 2023, la OMS reportó que cada año en México fallecen alrededor de 14,700 personas por causas relacionadas a enfermedades asociadas a la contaminación del aire (Mendoza, 2022). Los congestionamientos urbanos, que limitan la afluencia considerablemente en las ciudades, incrementan cada año y la dependencia de combustible fósiles perdurará mientras no se migre de manera completa a autos cero emisiones. Sin embargo, es posible realizar una transmisión hacia menores grados de contaminación por vía de la reglamentación legislativa. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente faculta al gobierno para regular la contaminación atmosférica sin importar el tipo de fuente emisora; por otro lado, el marco jurídico nacional norma de manera secundaria a cada entidad federativa, bajo sus propias Constituciones locales, a implementar las verificaciones según la periodicidad y normatividad que ellas consideren, según sus recursos, infraestructura y necesidades particulares. Dichas operaciones particulares deben realizarse según la NOM-042-SEMARNAT-2003, que establece los límites de emisiones permitidos de hidrocarburos y otros contaminantes. Aunque la responsabilidad termina recayendo completamente en los gobiernos estatales, quienes de manera autónoma decidirán cuándo y cómo emplear las medidas de protección ambiental que más les convengan, se tiene la obligación desde el poder legislativo federal de implementar la obligatoriedad de verificaciones vehiculares más responsables, con carácter ecológico y ética de sustentabilidad.

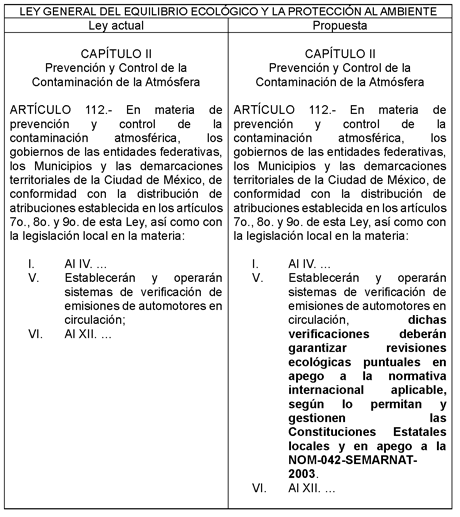

Al tener claro el panorama ambiental, las necesidades de movilidad de la ciudadanía, el deterioro continuo y ascendente en la salud general y el cambio climático, resulta evidente que el establecimiento de verificaciones ecológicas y responsables precisa comenzar a realizarse lo antes posible. Nuestro marco jurídico permite la regulación desde la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, con cooperación consecuente de los gobiernos estatales y municipales. Debido a ello, se proponen la siguiente modificación al artículo 112 de la ley antes mencionada:

Por lo expuesto y fundamentado se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Único. Se reforma la fracción V del artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar de la siguiente manera:

Capítulo IIPrevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera

Artículo 112.- En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, los gobiernos de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con la distribución de atribuciones establecida en los artículos 7o., 8o. y 9o. de esta Ley, así como con la legislación local en la materia:

I. a IV. ...

V. Establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de automotores en circulación, dichas verificaciones deberán garantizar revisiones ecológicas puntuales en apego a la normativa internacional aplicable, según lo permitan y gestionen las Constituciones Estatales locales y en apego a la NOM-042-SEMARNAT-2003 .

VI. a XII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Las PM10 son partículas microscópicas cuyo diámetro es de hasta 10 micrómetros. Se consideran índices de contaminación del aire por la posibilidad de esparcirse vía aerosoles y desplazarse con relativa facilidad en el medio ambiente, llegando a ser peligrosas para la salud humana, ya que son inhalables y puede instalarse en tejidos pulmonares. Para el caso de las PM2.5, se hace referencia a Partículas Microscópicas de diámetro de hasta 2.5 micrómetros, con posibilidad de instalarse en el torrente sanguíneo después de ser fácilmente inhaladas. Ambas partículas se miden cada hora, y se realiza un promedio cada 24 horas para determinar (conjuntamente a otros indicadores) la calidad general del aire en razón de su potencial peligro para la salud. Son generalmente producidas por la actividad humana, pueden desplazarse grandes distancias y quedar suspendidas en el aire.

Referencias bibliográficas:

Gómez, D., (coordinador) (2025) Calidad del aire y salud en la zona metropolitana del Valle de Toluca.

Mendoza, O., (2022) La contaminación vehicular en México y la transición a vehículos cero emisiones. Revistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,

Ruiz, L., (2024) En 2025 la mala calidad del aire podría ser más extrema en CDMX. Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. UNAM.

Secretaria de Gobernación (2005) NOM-042-SEMARNAT-2003, Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2025.

Diputado Luis Fernando Torres Jiménez (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de medicina regenerativa y células troncales hematopoyéticas y mesenquimales, suscrita por los diputados Fernando Jorge Castro Trenti y Pedro Mario Zenteno Santaella, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, diputados Fernando Jorge Castro Trenti y Pedro Mario Zenteno Santaella, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de medicina regenerativa y células troncales hematopoyéticas y mesenquimales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La medicina regenerativa representa una de las áreas con mayor proyección en la práctica clínica contemporánea al centrarse en la restauración de funciones celulares, tisulares y orgánicas mediante el uso de terapias biotecnológicas avanzadas. Su fundamento científico radica en el aprovechamiento de células troncales mesenquimales adultas, las cuales presentan propiedades como la autorrenovación, la diferenciación hacia múltiples linajes celulares y un perfil inmunológico favorable para su uso terapéutico.

Estas células pueden obtenerse de diversos tejidos del organismo, entre los que destacan el tejido adiposo, el cordón umbilical, la pulpa dental y el tejido placentario. Se ha documentado de diversas fuentes que presentan ventajas clínicas, como una alta concentración de células progenitoras, facilidad de acceso mediante procedimientos mínimamente invasivos y una tasa elevada de proliferación celular en condiciones controladas de cultivo.

México enfrenta una crisis de salud pública derivada de la alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, obesidad y enfermedades neurodegenerativas. Estas patologías representan más del 77 por cientos de las causas de mortalidad en el país según datos del INEGI (2023). En ese mismo año, al menos 110 mil personas fallecieron por diabetes mellitus, siendo los adultos de 65 a 69 años, quienes presentaron la mayor tasa de mortalidad. Esta situación, agravada por el envejecimiento poblacional y la salutación del sistema de salud, exige el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas más eficaces.

En este contexto, la medicina regenerativa es una disciplina que ofrece terapias avanzadas basadas en la regeneración celular y tisular mediante el uso de células troncales, en particular las células troncales mesenquimales (CTM). Estas células, clasificadas como mesenquimales adultas, poseen la capacidad de diferenciarse en distintos tipos celulares, modular la respuesta inmunológica, promover la angiogénesis y regenerar tejidos dañados; las cuales se han utilizado en tratamientos para infartos agudos al miocardio, esclerosis múltiple, Parkinson, osteoartritis y lesiones medulares, mostrando resultados favorables en diversas fases de estudios clínicos.

Durante el primer semestre de 2023, México ha experimentado un repunte en las enfermedades no transmisibles (ENT), con un aumento en los casos relacionados con el corazón. Según datos del INEGI, los padecimientos cardiovasculares son la principal causa de muerte en el país. Entre enero y junio de 2023 se registraron 97 mil casos. Este incremento refleja la creciente preocupación por las enfermedades del corazón, las cuales continúan siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el país.1

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por síntomas debilitantes como temblores, rigidez muscular, bradicinesia y pérdida de reflejos posturales, derivados de la degeneración de neuronas dopaminérgicas.2 Durante 2024, se ha reportado el aumento de casos en el estado de Veracruz, mientras que a nivel nacional se documentaron 7,000 nuevos diagnósticos, una cifra menor respecto a los 9,060 registrados en 2023.

En este contexto, la medicina regenerativa ofrece nuevas posibilidades de intervención clínica. Estudios recientes han demostrado que las células madre pueden contribuir a la regeneración de tejido nervioso dañado, mejorando la calidad de vida de las personas afectadas.

Las células CMM representan una herramienta altamente efectiva en la regeneración de tejidos. Diversos estudios realizados en caninos y ratones con deformaciones craneofaciales y en huesos largos han demostrado que el uso de estas células contribuye de manera satisfactoria al tratamiento de estas afecciones. Gracias a su capacidad para diferenciarse en distintos tipos de tejidos, las células CMM también han sido objeto de investigaciones en el tratamiento de tendones desgastados y en el tratamiento de la artrosis de rodilla, mostrando resultados prometedores en la regeneración y recuperación de estas estructuras.3

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha autorizado, desde hace más de una década, el funcionamiento de clínicas y bancos de células especializadas en medicina regenerativa. No obstante, la evolución científica en este campo ha superado el marco normativo vigente.

Es indispensable incorporar de forma explícita a la medicina regenerativa y sus aplicaciones clínicas en la Ley General de Salud, estableciendo definiciones precisas sobre las células troncales mesenquimales, sus criterios de uso, lineamientos de recolección, procesamiento, almacenamiento y aplicación clínica; además de regular la formación y certificación de personal involucrado, bajo estándares éticos y técnicos verificables fortaleciendo el sistema nacional de salud en el campo de terapias avanzadas, promoviendo la investigación biomédica aplicada y alinear las prácticas clínicas con estándares internacionales de calidad, eficacia y bioseguridad.

El desarrollo de la medicina regenerativa se ha consolidado en las últimas dos décadas gracias a los avances en la investigación celular, especialmente en torno a las células madre adultas, también conocidas como células troncales mesenquimales. Estas células, al ser multipotentes, tienen la capacidad de diferenciarse en diversos tipos celulares especializados del mesodermo, como osteoblastos, condrocitos, miocitos y adipocitos, entre otros.

Una de sus principales ventajas clínicas es su potencial inmunomodulador, que permite su uso tanto en terapias autólogas como alogénicas, con bajo riesgo de rechazo inmunológico. Estas propiedades han convertido a las células mesenquimales en una herramienta terapéutica prometedora para tratar afecciones que actualmente carecen de opciones curativas definitivas, como enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes, cardiovasculares o musculoesqueléticas.

En términos de origen, las células troncales mesenquimales pueden ser aisladas de diversos tejidos adultos, siendo los más viables para su aplicación clínica los siguientes:

Tejido adiposo : tiene alta densidad celular por volumen y permite recolección mediante liposucción con anestesia local. Estudios reportan que pueden contener hasta 500 veces más células mesenquimales por gramo que la médula ósea.

Tejido de cordón umbilical : particularmente la gelatina de Wharton, posee células jóvenes, con baja inmunogenicidad y capacidad elevada de diferenciación.

Pulpa dental : fuente accesible y mínimamente invasiva, especialmente en dientes temporales y cordales, con alto potencial de proliferación y plasticidad.

Tejido placentario : ofrece abundancia celular, es de fácil acceso postparto y ha demostrado eficacia en procesos inflamatorios y autoinmunes.

El aislamiento de cultivo y estas células debe realizarse bajo condiciones estandarizadas y certificadas por autoridades sanitarias, garantizando la trazabilidad, viabilidad y seguridad del material biológico. En este sentido, la regulación debe indicar con claridad los criterios que debe cumplir un centro para ser considerado apto para la obtención, procesamiento, almacenamiento y uso terapéutico de estas células.

Resulta necesario actualizar la legislación para incluir definiciones técnicas precisas en la Ley General de Salud sobre los distintos tipos de células madre, clasificándolas por su origen (embrionario o adulto) y su potencialidad (totipotente, pluripotente, multipotente y unipotente). Esta tipificación permitirá delimitar claramente el uso clínico permitido en el país, evitando interpretaciones erróneas o riesgos asociadas a prácticas no autorizadas.

La incorporación explícita de la medicina regenerativa en la ley permitiría avanzar hacia una práctica clínica más segura, ética y controlada, que fomente al mismo tiempo el desarrollo científico nacional y la protección de los derechos de los pacientes.

La medicina regenerativa ha generado una transformación en los modelos de tratamientos médicos a nivel internacional. Países como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, España, Canadá y Argentina han implementado normatividad específica para regular la investigación como la práctica clínica relacionada con el uso de células madre, estableciendo estándares técnicos, protocolos de bioseguridad y criterios de certificación profesional.

En estos países se han desarrollado políticas públicas que promueven la formación de recursos humanos altamente especializados, el fortalecimiento de la infraestructura clínica y la creación de registros nacionales para garantizar el control de calidad y trazabilidad de los procedimientos. Asimismo, cuentan con agencias reguladoras que han emitido guías específicas para la evaluación y autorización de terapias celulares, reconociendo su uso en indicaciones clínicas bien definidas.

La experiencia internacional demuestra que un marco regulatorio claro, diferenciado y científicamente sustentado no solo garantiza la seguridad del paciente, sino que impulsa el desarrollo de la biotecnología médica como un sector estratégico.

México, si bien ha dado pasos relevantes a través de Cofepris en el otorgamiento de licencias a clínicas de medicina regenerativa, aún carece de una regulación que integre criterios normativos claros y actualizados respecto al uso de las células troncales mesenquimales, sus fuentes autorizadas, las condiciones técnicas de su procesamiento y la formación del personal involucrado.

A pesar de los avances científicos y la aplicación terapéutica de estas tecnologías, nuestra legislación aún no distingue los procedimientos, metodologías y controles que deben observarse en su manejo, por lo que son tratadas bajo la misma lógica normativa que las hematopoyéticas, las cuales son reguladas por la hematología.

Si bien se reconoce la existencia y uso terapéutico de las células progenitoras o troncolares, dicho reconocimiento es limitado e insuficiente ante los avances científicos y la creciente aplicación clínica de la medicina regenerativa. La normativa vigente establece obligaciones generales para establecimientos, comités de ética, investigación en seres humanos y definiciones básicas de las células troncales; sin embargo no establece criterios diferenciados ni protocolos especializados para las células no hematopoyéticas, ni contempla su cultivo, expansión y aplicación con base en estándares, por lo que se debe reconocer el entorno biotecnológico de las terapias, promover la innovación y fortalecer la bioseguridad para garantizar la protección de los pacientes.

La correcta diferenciación permitirá a la autoridad sanitaria actuar con base en criterios específicos y no bajo la lógica hematológica general que en la actualidad persiste.

Esta falta de distinción genera incertidumbre jurídica para los establecimientos y profesionales de la salud que se dedican a la medicina regenerativa, la ausencia de estándares técnicos y protocolos clínicos que permitirían garantizar la seguridad de los procedimientos y los pacientes, además de la falta de lineamientos específicos avalados por la Secretaria de Salud y la Secretaria de Educación Pública, lo cual imposibilita la certificación médica especializada y representa un obstáculo para el desarrollo científico.

En contraste, países como Japón y Estados Unidos, la medicina regenerativa ha sido impulsada mediante marcos regulatorios diferenciados para reconocer los avances científicos que garanticen tratamientos seguros y fomenten la investigación, lo que ha facilitado el desarrollo seguro y ético de estas terapias. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha implementado directrices claras para la investigación y aplicación clínica de terapias con células madre, además han tomado acciones legales contra clínicas que ofrecen tratamientos no aprobados para asegurar la eficacia en las terapias y ha emitido guías específicas para el uso clínico y la producción de productos celulares y génicos.

La ausencia de una Norma Oficial Mexicana sobre el uso y disposición de células troncales no hematopoyéticas, deja sin una referencia técnica jurídica a los profesionales del sector y a los pacientes que buscan alternativas terapéuticas seguras basadas en evidencia científica. Por lo que las certificaciones, licencias específicas, registros y disposición técnicas requieren contar del sustento normativo.

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como derecho humano el acceso a la protección de la salud, lo cual obliga al Estado a definir bases y modalidades para asegurar el acceso universal, progresivo y de calidad a los servicios médicos. En respaldo a este principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial Tesis: 1a./J. 8/2019 (10a.) reconoció que:

“El derecho a la protección de la salud tiene una dimensión tanto individual como social. (...). El Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas un adecuado estado de salud y bienestar. (...). Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud e identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social.”4

Asimismo, esta propuesta se alinea con el objetivo 3 de la Agenda 2030, que promueve la innovación y el acceso a servicios de salud de calidad, reconociendo que las terapias regenerativas representan una respuesta efectiva a los retos sanitarios del envejecimiento poblacional y las enfermedades crónicas.

Según datos del INEGI, más del 40 por ciento de los adultos mayores en México padece al menos una enfermedad crónica degenerativa, lo que incrementa la presión sobre el sistema de salud pública y la necesidad de diversificar las opciones terapéuticas disponibles. La medicina regenerativa puede ofrecer respuestas terapéuticas menos invasivas, más eficaces y con mayor calidad de vida para los pacientes.

En consecuencia, esta iniciativa propone actualizar diversas disposiciones de la Ley General de Salud para incorporar definiciones técnicas actualizadas sobre células progenitoras mesenquimales y su potencial terapéutico; regular su uso mediante criterios científicos estandarizados; establecer parámetros de licenciamiento, control y evaluación para los establecimientos involucrados; impulsar la formación profesional especializada en medicina regenerativa así como prevenir el uso no autorizado de terapias celulares sin respaldo ético ni científico de acuerdo a lo siguiente:

La reforma propuesta no solo tiene por finalidad reconocer jurídicamente la existencia y validez clínica de la medicina regenerativa, sino también establecer una base conceptual que permita a las autoridades sanitarias, instituciones médicas, académicas contar con definiciones técnicas funcionales. Actualmente, no se cuenta con un glosario normativo que delimite los tipos de células madre y sus aplicaciones clínicas, lo que genera ambigüedad regulatoria e incertidumbre jurídica para quienes ejercen las funciones de salud.

Es importante señalar que esta propuesta encuentra sustento en iniciativas previamente presentadas por los diputados José Guadalupe Ambrosio Gachuz y Héctor Irineo Mares Coosio, quienes plantearon una reforma para regular el uso terapéutico de células madre mesenquimales no hematopoyéticas. Reconociendo esta valiosa aportación en el impulso de este importante tema, la presente iniciativa retoma y amplía su planteamiento original, con apego al enfoque técnico y jurídico de la propuesta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de medicina regenerativa y células troncales hematopoyéticas y mesenquimales, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena.

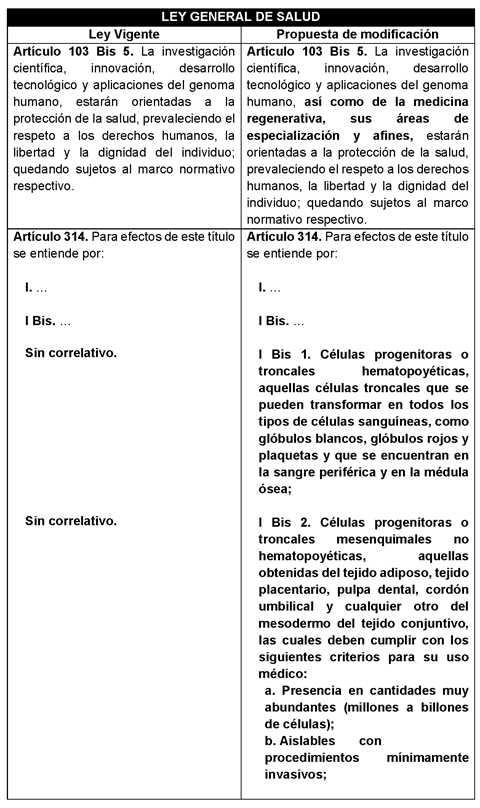

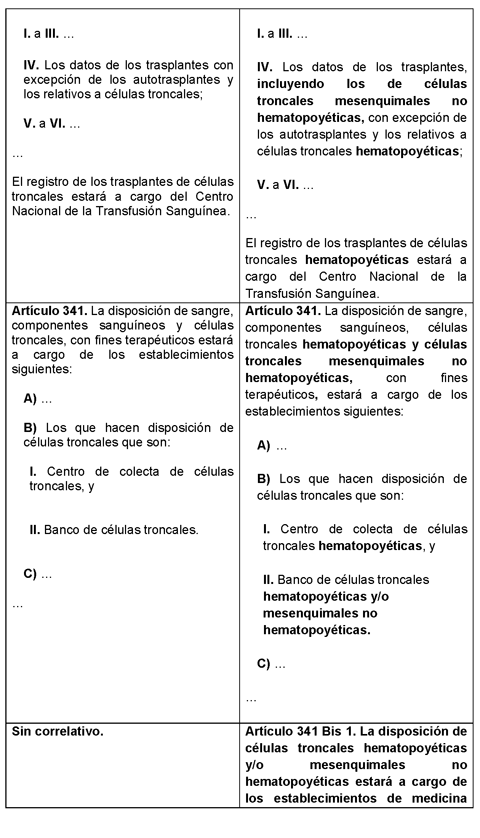

Artículo Único.- Se reforman los artículos 103 Bis 5; 314, fracciones VII, XIX y XX; 315, fracciones III y V; 338, fracción IV y párrafo tercero, y 341, párrafo primero y fracciones I y II del inciso B); y se adicionan las fracciones I Bis 1, I Bis 2 y XIII Bis al artículo 314; un artículo 316 Bis 2 y un artículo 341 Bis 1 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 103 Bis 5. La investigación científica, innovación, desarrollo tecnológico y aplicaciones del genoma humano, así como de la medicina regenerativa, sus áreas de especialización y afines, estarán orientadas a la protección de la salud, prevaleciendo el respeto a los derechos humanos, la libertad y la dignidad del individuo; quedando sujetos al marco normativo respectivo.

Artículo 314. Para efectos de este título se entiende por:

I. ...

I Bis. ...

I Bis 1. Células progenitoras o troncales hematopoyéticas, aquellas células troncales que se pueden transformar en todos los tipos de células sanguíneas, como glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas y que se encuentran en la sangre periférica y en la médula ósea;

I Bis 2. Células progenitoras o troncales mesenquimales no hematopoyéticas, aquellas obtenidas del tejido adiposo, tejido placentario, pulpa dental, cordón umbilical y cualquier otro del mesodermo del tejido conjuntivo, las cuales deben cumplir con los siguientes criterios para su uso médico:

a. Presencia en cantidades muy abundantes (millones a billones de células);

b. Aislables con procedimientos mínimamente invasivos;

c. Diferenciables en múltiples linajes celulares de manera regulable y reproducible;

d. Trasplantables en forma autóloga, singénica o alogénica, y

e. Manipulables de acuerdo a las actuales Guías de Buena Práctica.

II. a VI. ...

VII. Medicina regenerativa: Conjunto de intervenciones médicas que restauran la función de tejidos u órganos mediante el uso de células y sus derivados, ingeniería de tejidos, terapias génicas y aparatología de sustento.

VIII. a XIII. ...

XIII Bis. Tejido conjuntivo, el tejido que soporta y relaciona a otros tejidos, estructuras y órganos y, que da origen a las células troncales;

XIV. a XVIII. ...

XIX. Autotransplante, trasplante que consiste en obtener un órgano, tejido o célula del propio paciente y volverlo a implantar en él;

XX. Coordinador hospitalario de donación de órganos, tejidos, células y sus componentes para trasplantes, el médico general especialista, debidamente capacitado y certificado por la Secretaría de Salud, que realiza las funciones de procuración de órganos, tejidos, células y sus componentes para trasplantes a que se refiere esta Ley;

XXI. a XXVIII. ...

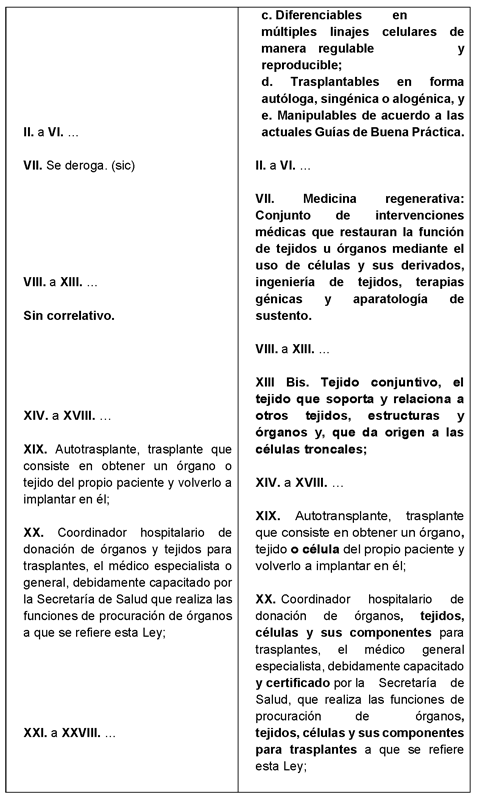

Artículo 315. Los establecimientos de salud que requieren de licencia sanitaria son los dedicados a:

I. a II. ...

III. Los bancos de órganos, tejidos no hemáticos y células troncales mesenquimales no hematopoyéticas;

IV. ...

V. La disposición de células troncales hematopoyéticas y/o mesenquimales no hematopoyéticas, y

VI. ...

...

...

Artículo 316 Bis 2. Los establecimientos a los que refiere la fracción V del artículo 315 de esta Ley deberán establecer convenios con establecimientos especializados en el cultivo, expansión, diferenciación e investigación de células progenitoras o troncales mesenquimales no hematopoyéticas, con autorización sanitaria expedida por las autoridades de salud competentes, cumpliendo las normas oficiales mexicanas y disposiciones aplicables, cuando el establecimiento no tuviere uno propio, para garantizar la disponibilidad oportuna de dichas células.

Artículo 338. El Centro Nacional de Trasplantes tendrá a su cargo el Registro Nacional de Trasplantes, el cual integrará y mantendrá actualizada la siguiente información:

I. a III. ...

IV. Los datos de los trasplantes, incluyendo los de células troncales mesenquimales no hematopoyéticas, con excepción de los autotrasplantes y los relativos a células troncales hematopoyéticas ;

V. a VI. ...

...

El registro de los trasplantes de células troncales hematopoyéticas estará a cargo del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.

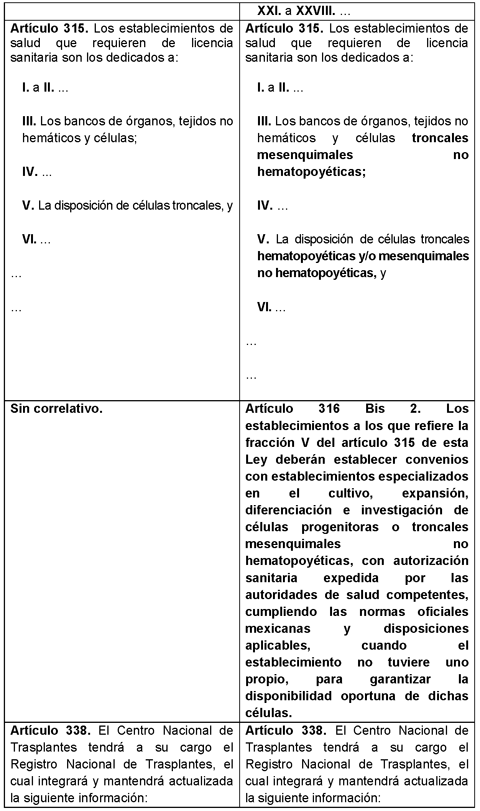

Artículo 341. La disposición de sangre, componentes sanguíneos, células troncales hematopoyéticas y células troncales mesenquimales no hematopoyéticas, con fines terapéuticos, estará a cargo de los establecimientos siguientes:

A) ...

B) Los que hacen disposición de células troncales que son:

I. Centro de colecta de células troncales hematopoyéticas , y

II. Banco de células troncales hematopoyéticas y/o mesenquimales no hematopoyéticas.

C) ...

...

Artículo 341 Bis 1. La disposición de células troncales hematopoyéticas y/o mesenquimales no hematopoyéticas estará a cargo de los establecimientos de medicina regenerativa, los cuales serán responsables de la seguridad del trasplante cuando se realice con fines de investigación o terapéuticos. Este procedimiento será bajo la indicación y responsabilidad del médico tratante, quien deberá contar con cédula profesional en medicina y en especialidad o maestría en medicina regenerativa y/o longevidad, además de estar certificado por una institución acreditada por la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Profesiones, afín a la ciencia médica y debidamente reconocida por las leyes en la materia.

El trasplante deberá realizarse bajo un consentimiento informado que dé certidumbre, seguridad y respeto a los derechos humanos de los pacientes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud deberá emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para la implementación del presente Decreto, en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de su entrada en vigor.

Tercero. Las clínicas, bancos de células, instituciones médicas y centros de investigación que actualmente operen con células troncales mesenquimales no hematopoyéticas, deberán regularizarse conforme a las nuevas disposiciones en un plazo no mayor a 12 meses, contados a partir de la publicación del reglamento correspondiente.

Notas

1 https://www.gob.mx/inapam/articulos/en-mexico-80-de-las-muertes-de-toda s-las-edades-corresponde-a-enfermedades-no-transmisibles?idiom=es

2 Revista de Salud VIVE. Revista de Investigación en Salud 2, no. 6 (septiembre - diciembre 2019): 134-143. https://doi.org/10.33996/revistavive.v2i6.34.

3 Salomé Bustos-Araya et al., “Obtención de células madre mesenquimales y participación de estas en la modulación de la respuesta inmune”, Tecnología en Marcha 31, no. 3 (2018): 29-40, https://www.scielo.sa.cr/pdf/tem/v31n3/0379-3982-tem-31-03-29.pdf.

4 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019358

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 abril de 2025.

Diputados: Fernando Jorge Castro Trenti, Pedro Mario Zenteno Santaella (rúbricas).

De decreto por el que se declara “Día Nacional del Chile en Nogada” el primer domingo de agosto de cada año, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María del Rosario Orozco Caballero, diputada federal en la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción primera, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara “Día Nacional del Chile en Nogada”, el primer domingo de agosto de cada año, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Introducción

La gastronomía mexicana es considerada como una de las mejores en el mundo.1 Hablar de nuestra comida es remontarnos siglos atrás hasta las civilizaciones prehispánicas que habitaron en lo que hoy es el territorio mexicano. Su cocina era una muestra de técnicas milenarias y ritos que complacen algo más que el apetito.2

Debido a su antigüedad, continuidad histórica y la representación que ostenta en sí del arte culinario e identidad del país, desde el 16 de noviembre de 2010, también es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).3

Es preciso destacar que este reconocimiento solo se les ha otorgado a tres cocinas más: la francesa, la mediterránea y la japonesa, razón por la cual debemos sentirnos orgullosos de poder degustar tan deliciosos platillos.

Para lograr este reconocimiento, no basta sólo con la riqueza culinaria. La gastronomía debe cumplir ciertas condiciones de antigüedad, continuidad histórica y formar parte de la identidad cultural de una nación.

En el caso de la nuestra, tal distinción considera tres elementos constitutivos de la gastronomía mexicana como lo son el maíz, los frijoles y el chile, mismos que sirvieron como base para obtener dicha nominación por la UNESCO; además de contar con técnicas de cultivo como la milpa y la chinampa, de igual forma tiene métodos de preparación únicos como la nixtamalización, que es el descascarillado del maíz con agua de cal para aumentar su valor nutritivo.

A partir de esta distinción internacional, a la cocina tradicional mexicana se le reconoce como un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, rituales, conocimientos antiguos, técnicas culinarias, costumbres y modos de comportamientos comunitarios ancestrales, así como la tradición del cultivo, la cosecha, hasta la preparación y degustación de los alimentos.4

En nuestra gastronomía, existen diversos platillos en los que se refleja la riqueza cultural e histórica que se ha acumulado a través del tiempo: desde la época prehispánica hasta la contemporánea.5

Particularmente, la cocina tradicional poblana reviste una importante representación de la identidad cultural de la nación, al ser resultado del proceso de mestizaje, entre el mundo prehispánico y el europeo, devenido con la conquista de México por parte de los españoles; donde los platillos conjugan los ingredientes de las culturas originarias, con las especias de Asia y África y los procedimientos de España.6

Además, el estado de Puebla es la única entidad federativa donde los platillos guardan relación directa con acontecimientos históricos que nos identifican, lo que hace de la gastronomía poblana sea uno de los referentes más representativos de la historia de nuestro país.

Ahora bien, dentro de la gastronomía poblana el chile en nogada es un platillo emblemático que transmite uno de los momentos más imprescindibles del país, como lo es la etapa en que México se convirtió en una república independiente.

II. El chile en nogada a través de la historia

La historia de los chiles en nogada es un fascinante relato que figura entre una de las tantas leyendas de México, un acontecimiento que marcaría un hito en la lucha por la Independencia del país y que inspiraría la creación de este platillo icónico.

El origen de los chiles en nogada está directamente relacionado con un personaje distinguido, Agustín de Iturbide, quién el 24 de febrero de 1821 proclamó el Plan de Iguala; y quien también fue el artífice para suscribir los Tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821, mismos que declararon un México libre de España, en la Ciudad de Córdoba, Veracruz.

Se relata que, en su camino por la Ciudad de México, para su entrada triunfal junto con el Ejército Trigarante, se detuvo en la Ciudad de Puebla para celebrar, donde las monjas del convento de Santa Mónica decididas a ofrecerle un banquete para celebrar este logro histórico, el 28 de agosto de 1821, le ofrecieron por primera ocasión el platillo de los Chiles en Nogada, en su búsqueda por crear un plato que fuera un homenaje a Iturbide y a la naciente nación mexicana.7

III. Significado de sus colores

Se relata que, inspiradas por los colores de la bandera mexicana, las monjas eligieron el chile poblano, de un intenso verde, para representar la esperanza y el renacimiento de México. La nogada, una salsa cremosa hecha a base de nuez de Castilla, simbolizaría la pureza y la unidad del país recién independizado. Y las semillas de granada, con su vibrante color rojo, contarían la historia de la lucha y el sacrificio que llevó a la Independencia.

IV. Ingredientes tradicionales del Chile en Nogada

La preparación del chile en nogada es un proceso que combina técnica y paciencia para lograr el equilibrio perfecto de sabores. Los ingredientes principales incluyen:

Chiles Poblanos: Los chiles se asan, se pelan y se desvenan para ser rellenados.

Picadillo: Este es el relleno, elaborado con carne de res y cerdo, mezclado con frutas como manzana, pera y plátano, y especias como canela, clavo y almendras.

Nogada: La salsa de nogada es una mezcla de nueces de castilla, azúcar, canela y leche, que se mezcla hasta obtener una consistencia cremosa.

Granada: Los granos de granada se utilizan para decorar y añadir un toque de frescura y color al platillo.

La preparación del chile en nogada comienza con el asado y pelado de los chiles, luego se preparan y cocinan los ingredientes del picadillo, y finalmente, se rellena cada chile con la mezcla y se capean. El chile se baña con la nogada y se adorna con los granos de granada y hojas de perejil.8

V. La importancia del Chile en Nogada en la economía mexicana

Actualmente, los chiles en nogada, debido a su máxima expresión de la cultura mexicana, y a su valor comercial que ronda entre 150 y 200 pesos en fondas y restaurantes o hasta entre 300 y 400 pesos en reconocidos restaurantes de la capital poblana, se ha convertido en un componente importante del sector turístico y agrícola.9

Debido al momento histórico de su creación, los chiles en nogada son un platillo que no puede faltar en las celebraciones de septiembre con motivo de las fiestas patrias, aunque tradicionalmente empiecen desde el mes julio. Lo cual impulsa el comercio y empleo local en estas temporadas, no solo de quienes preparan el platillo, sino también de los que cultivan y cosechan los ingredientes para su preparación.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural del estado, “en Puebla se generan, más de 16 mil toneladas en suma de producción de chile poblano, nuez de castilla y granada, elementos fundamentales para esta preparación, más 30 mil toneladas de los principales frutos que acompañan el relleno del platillo barroco”10

En ese contexto, los municipios de Texmelucan, Santiago Miahuatlán y Calpan son los principales productores de chile poblano, que al año generan en 320 hectáreas alrededor de 3 mil 006 toneladas, con un valor de 33.92millones de pesos.

Como se puede apreciar, estos números reflejan la importancia de estos ingredientes en la agricultura mexicana; la gastronomía se ha constituido como uno de los elementos clave para el desarrollo, la potenciación y, sobre todo, para la promoción y la competitividad de los destinos turísticos

De ahí, la importancia de continuar reconociendo los elementos culturales que contribuyen al desarrollo del sector turístico, como la gastronomía poblana, específicamente, el Chile en Nogada.

VI. Promoción cultural en el estado de Puebla

1. El Estado de Puebla ha hecho lo propio, y en una postura de honrar el platillo típico del Estado, instituyó el 28 de agosto de cada año la conmemoración del “Día municipal del Chile en Nogada” por su tradición y reconocimiento a la gastronomía poblana.11

2. El chile en nogada no es solo una delicia culinaria, sino un símbolo de la riqueza cultural y la historia de México. Además de su significado histórico, este platillo fue reconocido el 9 de mayo de 2024, oficialmente por el Gobierno de Puebla como Patrimonio Cultural Intangible del estado, por los valores culturales antropológicos, históricos y tradicionales que representa.12

3. El primer fin de semana del mes agosto de 2024 se llevó a cabo la vigésima primera edición de la “Feria del Chile en Nogada” en el Estado de Puebla, esta feria es uno de los eventos gastronómicos más importantes del estado, se lleva a cabo en distintos municipios y da inicio el primer fin de semana del mes de agosto para marcar el inicio de las fiestas patrias.

VII. Objeto de la iniciativa

• Establecer una conmemoración en el calendario nacional declarando el primer domingo de agosto de cada año como “Día Nacional del Chile en Nogada” .

• Dicha propuesta no solo resalta un platillo emblemático de la gastronomía mexicana, sino que también promueve la historia, la cultura y la economía del país. Durante esta conmemoración se busca crear conciencia para preservar los valores culturales que se expresan a través del arte culinario, a fin de impulsar así también la riqueza natural del país y fomentar la elaboración de alimentos tradicionales.

• Asimismo, busca contribuir al turismo gastronómico generando efectos positivos, a corto, mediano y largo plazo, como: la oferta turística local, atracción de nuevas inversiones a la localidad, contribuir al aumento de la generación de empleo y a la recaudación de impuestos, difundir la cultura local, aumentar la circulación de conocimiento técnico y contribuir a la formación de una imagen positiva para la región, rescatando y preservando la cultura local a través de las actividades turísticas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se declara el Día Nacional del Chile en Nogada, el primer domingo de agosto de cada año.

Artículo 1. – Se declara “Día Nacional del Chile en Nogada”, el primer domingo de agosto de cada año.

Artículo 2.- En el marco del “Día Nacional del Chile en Nogada”, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, cuyo ámbito de competencia corresponda a la materia turística, desarrollarán actividades de promoción y difusión para el fomento de la gastronomía relativa a dicha conmemoración.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Punto de Acuerdo, Congreso del estado de Puebla, LX Legislatura. Diputada Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, 28 de junio de 2021.

2 Gastronomía mexicana: Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, UNAM

3 Comida mexicana: Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, INAH, Gobierno de México.

4 UNESCO, Patrimonio Cultural Inmaterial. La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva - El paradigma de Michoacán.

5 El anafre rojo, (28 de julio de 2017). La gastronomía de Puebla.

6 La gastronomía tradicional como atractivo turístico de la ciudad de Puebla, México, página 241.

7 El país en formación cronología (1821-1854), 2 de junio de 2021; página 19.

8 Chile en Nogada: Un festín de historia, tradición y sabor, gobierno de México, Secretaría de Agricultura. 28 de julio de 2024.

9 Vázquez, L. (14 de junio de 2021). Vender más de 3 millones de chiles en nogada, meta de cocina poblana.

10 Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Puebla. (24 de julio de 2023). Apoyemos a nuestros productores esta temporada de chiles en nogada

11 Gaceta municipal del honorable ayuntamiento de Puebla, Tomo XXVI Número 2, jueves 26 de noviembre de 2020.

12 Decreto del Ejecutivo del estado, por el que declara Patrimonio Cultural Intangible del estado de Puebla, “La Elaboración del Chile en Nogada Poblano”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2025.

Diputada María del Rosario Orozco Caballero (rúbrica)

De decreto por el que se declara el 11 de diciembre de cada año “Día Nacional de la Talavera”, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María del Rosario Orozco Caballero, diputada federal en la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción primera, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 11 de diciembre de cada año como “Día Nacional de la Talavera”, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Introducción

La talavera es un tipo de mayólica (loza común con esmalte metálico), que se emplea principalmente para utensilios de uso común como platos, jarrones, tibores, floreros, lavamanos, artículos religiosos y figuras decorativas, los colores empleados en su decoración comúnmente son el azul, amarillo, negro, verde, naranja y malva; y cada pieza es hecha a mano en torno, y el vidriado contiene estaño y plomo; la calidad de sus arcillas y la tradición de su manufactura se remontan al siglo XVI.1

Los orígenes de los procesos artesanales para la elaboración de este tipo de cerámica se remontan a una tradición islámica, introducida primeramente en Egipto y Persia, por los árabes, para llevarla posteriormente a Marruecos y, de ahí, los musulmanes a España, donde desarrollaron una tradición alfarera novedosa.2

Aunque el auge de la talavera se alcanzó entre 1650 y 1750 en la Nueva España y parte de Latinoamérica, su origen se remonta a la alfafería, una de las actividades más antiguas de la humanidad con expresiones artísticas y religiosas.3 Por eso, la talavera es el resultado de la unión de una amplia diversidad de saberes, conocimientos y técnicas tradicionales artesanales.

Gracias a su belleza y utilidad, la talavera no sólo sobrepasó las clases sociales en la Nueva España, sino que se extendió más allá de la decoración de platones, soperas y jarras, para ser parte de la arquitectura de la época y una expresión artística que persiste al día de hoy.

Incluso una cantidad importante se ha destinado a la decoración de edificios en la Ciudad de México como la Casa de los Azulejos, palacio del siglo XVIII edificado por el conde del Valle de Orizaba.

II. Talavera Poblana

Durante la época virreinal, la talavera se comenzó a producir en la Nueva España, sobre todo en la región que hoy comprenden los estados de Puebla y Tlaxcala. Allí, los artesanos españoles aprovecharon los conocimientos que los indígenas tenían sobre el manejo de las arcillas y los integraron en los talleres junto con trabajadores europeos y africanos.4

La fusión de técnicas europeas y americanas, así como una constante búsqueda por elaborar piezas más exquisitas que las traídas desde Europa, trajo consigo la creación de loza con el azul cobalto abultado, lo cual dio una textura que implicaba una ostentación extrema, no sólo por el barroquismo de las piezas, sino por el uso exagerado de esos minerales.

Alrededor de 1580, la industria de la loza se convirtió en una de las principales en Puebla, diferenciándose de la mayólica española gracias a su elaboración artesanal y su relación con el catolicismo novohispano, es decir, una muestra del mestizaje cultural.

La disponibilidad previa de materiales de alfarería en Puebla facilitó el establecimiento de grupos de artesanos provenientes de los talleres de Talavera de la Reina y, con el paso de los años, se transformaría en el centro de producción alfarero más importante de la Nueva España.5

La elaboración de productos de talavera es actualmente una de las actividades más complejas que el hombre realiza. Al hablar de artesanías mexicanas, es común mencionar la talavera, en especial, aquella elaborada en Puebla.

III. Denominación de origen

Por tratarse de una de las piezas de artesanía más deseadas del país, la talavera cuenta con denominación de origen, un reconocimiento que otorga el estado mexicano a los productos originarios de una región geográfica específica y cuya calidad se debe a la misma.

En otras palabras, la denominación de origen es la ratificación de los elementos y condiciones que garantizan la producción de un producto autóctono, único en el mundo, y de una larga historia y tradición.

Por ello, el 17 de marzo de 1995, en el Diario Oficial de la Federación, fue publicada la resolución mediante la cual se otorgó protección a la Denominación de Origen “Talavera de Puebla”, pero posteriormente el 11 de septiembre de 1997 se publicó la modificación a la Declaración General de Protección, para quedar simplemente como “Talavera”.6

La denominación de origen de la talavera mexicana ampara a toda aquella que sea sea originaria de la región geográfica denominada Zona de Talavera, que comprende a los distritos judiciales de Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali, ubicados dentro de los límites geográficos de la entidad federativa de Puebla.

En la actualidad, México posee 16 productos cultivados o elaborados en México y con esta denominación. Productos 100 por ciento nacionales reconocidos a escala mundial por su sabor, prestigio y calidad.7

En la cocina mexicana, contamos con alimentos e ingredientes con sabores tradicionales extraídos de las diferentes regiones, como: el Arroz del Estado de Morelos, el Cacao de Grijalva, el Café Veracruz, el Café Chiapas, el Chile Habanero de la Península de Yucatán, el Mango Ataúlfo del Soconusco Chiapas, la Vainilla de Papantla y la más reciente Denominación de Origen, el Chile de Yahualica.

Las bebidas tradicionales que son producto de los cultivos de diferentes regiones, incluyen la Bacanora, la Charanda, el Mezcal, el Sotol y el Tequila; ésta última, es la bebida más degustada entre los mexicanos y de mayor reconocimiento en el extranjero. Los productos elaborados a mano por artesanos de todo el país, con esta denominación, son la Talavera, el Olinalá y el Ámbar de Chiapas.

La talavera poblana es resultado de la convergencia de diversos saberes que están vivos, porque se han ido adaptando a las necesidades contemporáneas; ahí radica su importancia, en la manera cómo esos conocimientos encuentran nuevas maneras de utilización y adaptación a los nuevos tiempos.

IV. La talavera, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad

El 11 de diciembre de 2019, México y España lograron la inscripción de los “Procesos artesanales para la elaboración de Talavera de Puebla y Tlaxcala, México, y la cerámica de Talavera de la Reina y el Puente del Arzobispo, España”, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.8

La Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad tiene el propósito de dar visibilidad a las tradiciones y a los conocimientos de las comunidades, sin por ello reconocerles ningún criterio de excelencia ni de exclusividad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se trata de la primera técnica artesanal mexicana inscrita y la primera manifestación cultural transcontinental de América Latina en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Como parte del expediente de candidatura, el Estado mexicano propuso algunas medidas de salvaguardia, entre las que destacan acciones para asegurar la transmisión del conocimiento artesanal a través de espacios de capacitación y difusión, el fortalecimiento de mecanismos de regulación, aplicación y validez de la Denominación de Origen y las Normas Oficiales Mexicanas, la creación de mecanismos para garantizar el acceso a materias primas y materiales de fabricación de la talavera, así como la búsqueda de instrumentos para garantizar los derechos laborales y sociales de los artesanos.

La preservación de una técnica artesanal que data del siglo XVI y que es reflejo de la fusión entre la cultura indígena y española, el uso de esmaltes y arcillas de origen natural, así como la unión familiar que caracteriza a los talleres de producción, fueron elementos esenciales que permitieron que el proceso de elaboración de talavera en México obtuviera la designación de la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en conjunto con España.9

Esta declaratoria es una oportunidad para proteger prácticas vivas, expresiones y procesos de producción y, principalmente, los saberes tradicionales relacionados con la talavera, así como para erradicar las apropiaciones indebidas y el desvirtuamiento de estos conocimientos.

V. Objeto de la iniciativa

• La talavera es más que una técnica de cerámica; es un legado que ha sido transmitido de generación en generación; los artesanos son los verdaderos guardianes de la Talavera, declarar un día nacional es una forma de honrar su dedicación, talento y esfuerzo.

• La talavera no solo es un arte, sino también una fuente de ingresos para muchas familias en diferentes regiones del país. Al establecer un día nacional, se generará un mayor interés en la compra y apreciación de estas piezas, lo que contribuirá al crecimiento económico de los artesanos y sus comunidades. Además, se fomentará el turismo cultural, atrayendo a visitantes interesados en conocer más sobre esta tradición.

• Establecer una fecha conmemorativa no solo es un acto de reconocimiento, sino también una celebración de nuestra identidad y patrimonio, dicha declaración permitirá a las nuevas generaciones conocer y valorar esta herencia, fomentando un sentido de pertenencia y orgullo por nuestras raíces.

• En conclusión, declarar el 11 de diciembre como “Día Nacional de la Talavera” es una decisión que beneficiará a la cultura, la economía y la identidad de nuestro país; es un paso hacia la valorización de nuestras tradiciones y un homenaje a quienes, con sus manos, dan vida a esta hermosa expresión artística.

• En virtud de lo anterior, esta iniciativa tiene por objeto establecer una conmemoración en el calendario nacional declarando el 11 de diciembre de cada año como “Día Nacional de la Talavera” , tomando como referencia la entrega a México por la UNESCO del certificado de la talavera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se declara el 11 de diciembre de cada año como Día Nacional de la Talavera

Artículo Único. – Se declara el 11 de diciembre de cada año como “Día Nacional de la Talavera”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 ¿Sabías que la talavera tiene denominación de origen?, Secretaría de Economía, 23 de julio de 2016.

2 La Talavera, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, El Economista, 12 de diciembre de 2019.

3 Talavera, la tradición artística que une a México y España, AD25, 10 de septiembre de 2023.

4 Talavera: arte y tradición de dos mundos, INAH, (22 de octubre de 2024).

5 Denominación de origen: Talavera Poblana, Generación Anáhuac, 7 de enero de 2020.

6 Declaratoria general de protección de la denominación de origen Talavera, Diario Oficial de la Federación, 11 de septiembre de 1997.

7 México cuenta con 16 denominaciones de origen, Secretaría de Economía, 2 de julio de 2018.

8 La técnica de fabricación artesanal de cerámica de estilo talaverano en Puebla y Tlaxcala, en México, ingresan a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO.

9 La UNESCO entrega a México certificado de la talavera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, Secretaría de Cultura, 27 de febrero de 2020

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2025.

Diputada María del Rosario Orozco Caballero (rúbrica)