Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6757-II-6, martes 8 de abril de 2025

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con la finalidad de proteger a las personas periodistas y defensoras de derechos humanos contra prácticas de “doxing”, a cargo de la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- Que reforma y adiciona los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de licencias por violencia familiar, suscrita por diversas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de violencia sexual contra las mujeres en aplicaciones de transporte, suscrita por diversas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de medidas de protección a víctimas en contra de personas servidoras públicas, a cargo de la diputada Ana Anayeli Muñoz Moreno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con la finalidad de proteger a las personas periodistas y defensoras de derechos humanos contra prácticas de “doxing”, a cargo de la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita diputada, Laura Iraís Ballesteros Mancilla , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos: 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con la finalidad de proteger a las personas periodistas y defensoras de derechos humanos contra prácticas de doxing .

Exposición de Motivos

La presente iniciativa busca garantizar la protección de todas las personas y, en específico, de periodistas y defensoras de derechos humanos, en contra de prácticas de “doxing” cometidas por las autoridades. Esto, ante la reciente filtración de los números telefónicos, domicilios y otros datos personales de periodistas, publicados por el titular del Ejecutivo federal.

Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados define a los datos personales y los datos personales sensibles de la siguiente forma:

Artículo 3 . Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

(...)

IX. Datos personales : Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

X. Datos personales sensibles : Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual;

Así, los datos personales corresponden a aquella información referente a la identidad de una persona, como pueden ser nombres reales, número telefónico, direcciones, empleos y fotografías, entre otros. Por otro lado, los datos personales sensibles son los concernientes a la esfera íntima de las personas cuya mala utilización provoque discriminación o algún tipo de riesgo grave para la persona.

1. Doxing , abuso de funciones y violencia mediática del Ejecutivo federal en contra de periodistas

El jueves 22 de febrero de 2024, en la conferencia de prensa matutina del entonces presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, éste mostró un documento enviado por la periodista Natalie Kitroeff consistente en una carta con preguntas para un reportaje sobre la investigación de Estados Unidos a sus campañas presidenciales de 2006 y 2018. En ese acto, el hoy ex presidente también reveló el número telefónico de la periodista, lo cual constituye una práctica conocida como doxing , definida como: “publicar información privada de alguien sin su permiso, y ante una audiencia que puede ser hostil, con la finalidad de perjudicar”.1

Abuso de funciones y violencia mediática

El doxing por parte de cualquier autoridad constituye un abuso de funciones. En ese sentido, la Ley General de Responsabilidades Administrativas,2 el abuso de funciones ocurre cuando un “servidor público que ejerza atribuciones (...) para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público (...)”.

Por su parte, la filtración de teléfonos de periodistas por parte de autoridades, en aquellos casos en que se trata de periodistas mujeres, también constituye un acto de violencia mediática. En ese sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define como violencia mediática como “aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación”.3

Filtración de datos de los periodistas que cubren la mañanera

A finales de enero de 2024, los registros de 300 periodistas acreditados en el Sistema de Acreditación de Prensa de Presidencia fueron publicados en un foro de filtraciones. Esta base de datos contenía el nombre completo, correo electrónico, RFC, fecha de nacimiento, número de teléfono y medio para el que trabaja. La mayoría de los registros fueron creados entre abril y agosto de 2022, con algunos esporádicos hasta octubre de 2023.

Además de la base, el archivo contiene fotografías y escaneos de identificaciones oficiales, tales como credenciales de elector, pasaportes y actas de nacimiento. En un primer momento, el hoy ex presidente López Obrador reconoció que esta filtración se trataba de un “hackeo ”. Sin embargo, en una comparecencia ante medios de comunicación en la que intervinieron Luisa María Alcalde, ex secretaria de Gobernación, Jesús Ramírez Cuevas, ex portavoz del Gobierno, Carlos Emiliano Calderón, ex coordinador de Estrategia Digital Nacional, y Arturo Medina Padilla, ex subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración modificaron la versión del presidente y confirmaron que cuatro personas habían sido los responsables de esta filtración.4

En esta comparecencia, Jesús Ramírez Cuevas manifestó que se trataba de una “extracción ilegal” utilizando una contraseña del usuario de un exempleado que había dejado de trabajar para la entidad desde hace 2 años. A pesar de que claramente esta publicación representa una violación a la identidad, datos personas y derechos humanos de las personas que ejercen el periodismo, desde la entonces oficina presidencial y la Secretaría de Gobernación, que sostuvieron que el sistema de acreditación no se encuentra vulnerado y pese a que el entonces, subsecretario de Derechos Humanos quien prometió que el mecanismo de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos se encontraba a disposición de los periodistas afectados, y no hubo una respuesta que garantizara una protección a los datos personales de los periodistas.

Esto es especialmente peligroso, en un contexto en el que, de 2000 a 2025, Artículo 19 documentó 171 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. De estos, 47 se registraron durante el anterior gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.5

II. Violencia digital contra mujeres periodistas

La encuesta global, encargada por la Unesco y realizada por el Centro Internacional de Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés), en 2020, reunió datos de más de 1 mil 200 respuestas de todo el mundo. Los resultados iniciales de la encuesta mostraron que:

-El 73 por ciento de las mujeres periodistas que participaron en la encuesta dijeron haber experimentado violencia en línea en el curso de su trabajo, incluyendo amenazas de violencia física y sexual, junto con ataques a la seguridad digital.

-El 20 por ciento de las mujeres periodistas que respondieron a la encuesta dicen que han sido abusadas y atacadas fuera de línea en relación con la violencia en línea que las ataca.6

Mientras en el ámbito nacional y de acuerdo con la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac):

-Tan solo del 1 de abril al 30 de junio de 2022, Cimac registró 44 atentados en contra de mujeres periodistas por el ejercicio de su labor, de las cuales 25 por ciento se efectuaron en el espacio digital.

-El perfil de las periodistas correspondía en un 27.27 por ciento a reportera, 18.18 por ciento a columnista, directora y conductora respectivamente, y 9.09 por ciento a periodista de investigación y a profesora investigadora respectivamente.

-Respecto a la cobertura y tipo de investigación 45.45 por ciento corresponde a Política, 27.27 por ciento a Corrupción, 18.18 por ciento a Megaproyectos y 9.09 por ciento a Congreso.

-En cuanto a las personas agresoras el 27.27 por ciento fue de cuentas falsas, el 18.18 por ciento de usuarios de redes y el 9.09 por ciento a funcionarios estatales, funcionarios municipales, medios locales, militante/ simpatizante, particular, y sin identificar, respectivamente. Es importante destacar que la Cimac identifica como “cuentas falsas” los perfiles que son de reciente creación, su actividad favorece a políticos o partidos, o cuentan con pocos seguidores.

-En relación con los atentados contra la libertad de expresión el 45.45 por ciento se trató de descrédito a la labor, el 27.27 por ciento a amenaza de muerte, el 9.09 por ciento a control y manipulación de la información, robo de identidad y doxing respectivamente. Entendiendo al doxing como la difusión de información personal sin consenso como la dirección, datos de su familia o de su entorno más cercano, lo que expone a las periodistas a agresiones de otro tipo.7

Por todo lo anteriormente expuesto, se proponen la siguiente reforma a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con la finalidad de proteger a las personas periodistas y defensoras de derechos humanos contra prácticas de doxing :

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

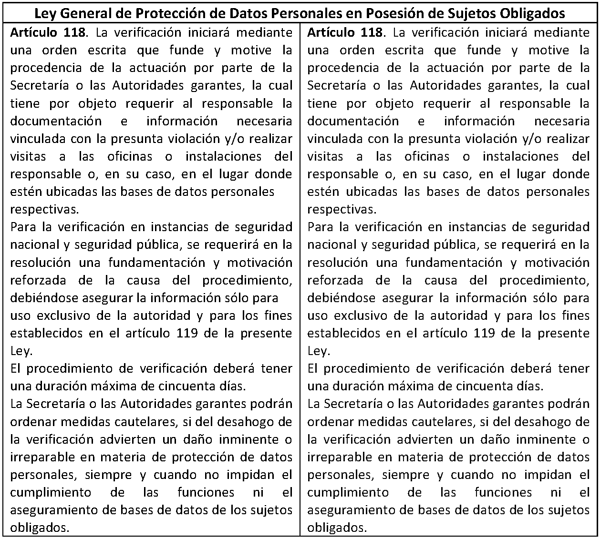

Primero. Se adicionan dos párrafos al artículo 118 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Artículo 118. La verificación iniciará mediante una orden escrita que funde y motive la procedencia de la actuación por parte de la Secretaría o las Autoridades garantes, la cual tiene por objeto requerir al responsable la documentación e información necesaria vinculada con la presunta violación y/o realizar visitas a las oficinas o instalaciones del responsable o, en su caso, en el lugar donde estén ubicadas las bases de datos personales respectivas.

Para la verificación en instancias de seguridad nacional y seguridad pública, se requerirá en la resolución una fundamentación y motivación reforzada de la causa del procedimiento, debiéndose asegurar la información sólo para uso exclusivo de la autoridad y para los fines establecidos en el artículo 119 de la presente Ley.

El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de cincuenta días.

La Secretaría o las Autoridades garantes podrán ordenar medidas cautelares, si del desahogo de la verificación advierten un daño inminente o irreparable en materia de protección de datos personales, siempre y cuando no impidan el cumplimiento de las funciones ni el aseguramiento de bases de datos de los sujetos obligados.

Estas medidas sólo podrán tener una finalidad correctiva y será temporal hasta entonces los sujetos obligados lleven a cabo las recomendaciones hechas por la Secretaría o las Autoridades garantes según corresponda.

Entre estas medidas, se considerará la eliminación de cualquier video, imagen, publicación o cualquier medio que contenga datos personales de personas periodistas y defensoras de derechos humanos. En ese caso, se dará vista al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con la finalidad de que dicte las medidas de protección adicionales que correspondan.

Estas medidas sólo podrán tener una finalidad correctiva y será temporal hasta entonces los sujetos obligados lleven a cabo las recomendaciones hechas por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno según corresponda.

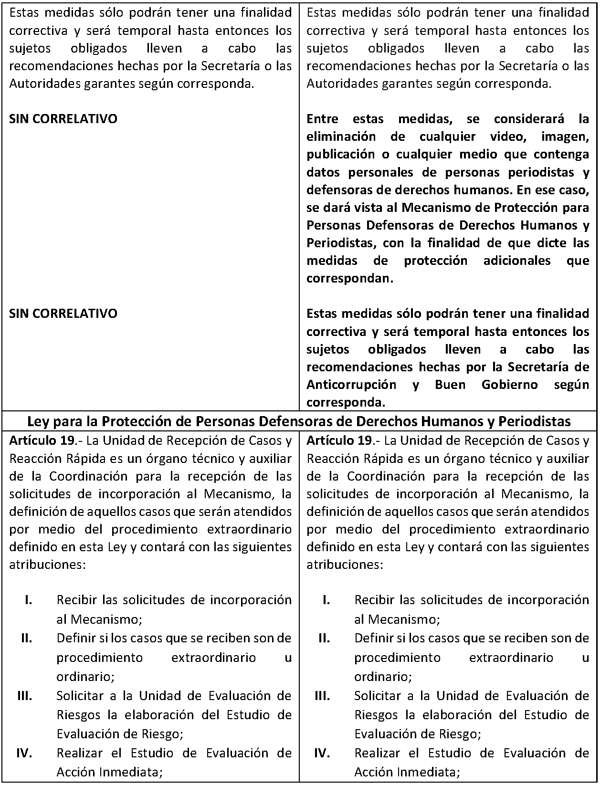

Segundo . Se adiciona una fracción IX y se recorren las subsecuentes al artículo 19 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Artículo 19 . La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida es un órgano técnico y auxiliar de la Coordinación para la recepción de las solicitudes de incorporación al Mecanismo, la definición de aquellos casos que serán atendidos por medio del procedimiento extraordinario definido en esta Ley y contará con las siguientes atribuciones:

I. Recibir las solicitudes de incorporación al Mecanismo;

II. Definir si los casos que se reciben son de procedimiento extraordinario u ordinario;

III. Solicitar a la Unidad de Evaluación de Riesgos la elaboración del Estudio de Evaluación de Riesgo;

IV. Realizar el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata;

V. Emitir e implementar de manera inmediata las Medidas Urgentes de Protección;

VI. Informar a la Coordinación sobre las Medidas Urgentes de Protección implementadas;

VII. Elaborar, evaluar y actualizar periódicamente el protocolo para la implementación de Medidas Urgentes de Protección;

VIII. Auxiliar al peticionario o beneficiario en la presentación de quejas o denuncias ante las autoridades correspondientes;

IX. Recibir la información de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno respecto a la revelación de datos personales de personas periodistas y defensoras de derechos humanos y dictar todas las medidas necesarias para su protección; y

X. Las demás que prevea esta Ley.

Transitorio

Único . El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cambridge Dictionary. (s.f.). Doxing. Cambridge University Press. https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/doxing

2 Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

3 [1] Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Artículo 20 Quinquies.- Violencia mediática es todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida.

La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad.

4 R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales. (2024, 26 de enero). Filtran base de datos de periodistas registrados en el Sistema de Acreditación de Prensa de Presidencia. https://r3d.mx/2024/01/26/filtran-base-de-datos-de-periodistas-registra dos-en-el-sistema-de-acreditacion-de-prensa-de-presidencia/?

5 ARTICLE 19. (s.f.). Periodistas asesinadas/os. Recuperado de https://articulo19.org/periodistasasesinados/?

6 UNESCO, #JournalistsToo: El 73 % de las mujeres periodistas que participaron en la encuesta de la UNESCO/ICFJ experimentó violencia en línea en el curso de su trabajo, 25 de Noviembre de 2020, disponible en: https://www.unesco.org/es/articles/journaliststoo-el-73-de-las-mujeres- periodistas-que-participaron-en-la-encuesta-de-la-unesco/icfj#:~:text=e ncuesta%20muestran%20que%3A-,El%2073%25%20de%20las%20mujeres%20periodis tas%20que%2 0participaron%20en%20la,ataques%20a%20la%20seguridad%20digital

7 Comunicación e información de la mujer CIMAC, Violencia digital contra mujeres periodistas 2022, 15 de diciembre de 2022, disponible en: https://cimac.org.mx/2022/12/15/violencia-digital-contra-mujeres-period istas-2022/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2025.

Diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla (rúbrica)

Que reforma y adiciona los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de licencias por violencia familiar, suscrita por diversas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas, diputadas Laura Iraís Ballesteros Mancilla, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Laura Hernández García, Paola Longoria López, Anayeli Muñoz Moreno y Gloria Núñez Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura , con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Crisis de acceso a la justicia en casos de violencia familiar.

El delito de violencia familiar está tipificado en el Código Penal Federal en el artículo 343 Bis, así como en las 32 entidades federativas en sus respectivos códigos penales locales. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, este tipo de violencia constituye una violación grave a los derechos humanos y un problema de salud pública que afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y niños en todo el mundo.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 7,1 la violencia familiar se define como cualquier acto u omisión cometido por un miembro de la familia que cause daño físico, psicológico, patrimonial, económico o sexual a otro integrante del núcleo familiar. Puede manifestarse de diversas formas, incluyendo agresiones físicas, amenazas, intimidación, control económico, manipulación emocional y aislamiento social.

En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)2 2021 reveló que el 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. Específicamente, el 39.9 por ciento ha sufrido violencia por parte de su pareja y el 10.3 por ciento ha sido víctima de violencia por algún familiar. Estos datos reflejan la persistencia y magnitud del problema, lo que ha llevado a reforzar las políticas públicas y los marcos normativos para su prevención, atención y sanción.

El marco legal mexicano, como lo es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se contempla medidas de protección y sanciones para quienes cometen este delito. Entre las acciones más relevantes se encuentran las órdenes de protección, que pueden ser emitidas de manera inmediata para salvaguardar la integridad de la víctima, así como la inclusión de este delito en el catálogo de aquellos que pueden ser perseguidos de oficio en varias entidades. Asimismo, se han implementado políticas de capacitación a operadores de justicia para garantizar una debida diligencia en la investigación y sanción de los casos de violencia familiar.

En ese sentido, la violencia familiar es una de las manifestaciones más generalizadas de la violencia de género en el mundo. Según el informe Valoraciones sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres, 2018, 3 publicado por organismos de las Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia doméstica a lo largo de su vida. Este fenómeno, también denominado “maltrato en el hogar” o “violencia contra la pareja”, se caracteriza por ser un patrón de conducta dirigido a obtener o mantener el control sobre la víctima. Este tipo de violencia no solo vulnera los derechos humanos de las mujeres, sino que también impacta negativamente en la estructura social y económica de los países.

En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer4 se reconoce la importancia de la investigación y recopilación de datos para dimensionar el problema y desarrollar políticas públicas efectivas. La falta de información sistematizada sobre la violencia doméstica representa un obstáculo para su erradicación, lo que ha llevado a diversos organismos internacionales y académicos a impulsar estudios sobre su prevalencia, causas y consecuencias.

La violencia doméstica adopta diversas formas, que incluyen agresión física, violencia psicológica, abuso sexual y control económico. Estas manifestaciones generan un impacto profundo en la salud mental y física de las víctimas, provocando ansiedad, depresión, trastornos postraumáticos y enfermedades crónicas derivadas del estrés. Además, las secuelas de la violencia trascienden el ámbito individual, generando costos significativos para los sistemas de salud, los servicios de justicia y la economía en general.

Estudios recientes han demostrado que la violencia doméstica genera una pérdida sustancial de productividad laboral. Investigaciones dirigidas por la doctora Nata Duvvury, del Centro para la Mujer Global de la Universidad Nacional de Irlanda – Galway,5 han evidenciado cómo esta forma de violencia afecta el rendimiento de las mujeres en el ámbito laboral, provocando ausencias, menor desempeño y dificultades para mantener un empleo estable. En países como Ghana, se ha identificado que la violencia doméstica redujo la participación laboral de las mujeres en un 4.5 por ciento durante 2019. En Vietnam, los costos asociados a la violencia doméstica, incluyendo acceso a servicios médicos, ausentismo y disminución de la productividad, representaron más del 3 por ciento del PIB.

Además del impacto en la economía y el mercado laboral, la violencia doméstica tiene efectos a largo plazo en las nuevas generaciones. Investigaciones han demostrado que los niños y niñas expuestos a la violencia en el hogar tienen mayores probabilidades de replicar estos patrones en su vida adulta, perpetuando un ciclo intergeneracional de violencia. Asimismo, se ha observado un impacto negativo en su rendimiento escolar y en su desarrollo emocional, lo que limita sus oportunidades futuras.

II. Estadística sobre violencia familiar.

En 2023, la violencia familiar fue el delito más reportado en México, con un total de 284,203 denuncias registradas ante las autoridades competentes. Esta cifra representa un incremento del 122 por ciento en comparación con 2015, lo que puede reflejar tanto un aumento en la incidencia del delito como una mayor disposición de las víctimas a denunciarlo.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2023) reporta que la violencia familiar es uno de los delitos con mayor prevalencia en el país, afectando principalmente a mujeres en contextos urbanos y rurales. La creciente tendencia de denuncias ha llevado a un incremento en la demanda de atención y protección por parte de las autoridades, lo que pone en evidencia la necesidad de mejorar los mecanismos de respuesta institucional.

Ahora, según los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),6 con corte al 31 de enero de 2025, se han registrado un total de 23,456 casos de violencia familiar a nivel nacional. Esta cifra representa un incremento del 8 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior y durante enero de 2025, se registraron 45,789 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar. Este número indica un aumento del 5 por ciento respecto a diciembre de 2024. Estas estadísticas evidencian una tendencia al alza en los reportes de violencia familiar en el país, lo que subraya la necesidad de fortalecer el sistema de procuración de justicia y los mecanismos de apoyo a las víctimas para abordar eficazmente esta problemática.

III. Licencias laborales por violencia familiar.

Muchas mujeres que han sobrevivido violencia familiar deben acudir a distintas instancias para presentar una denuncia, solicitar órdenes de protección o dar seguimiento a su caso penal o civil. Esto implica ausencias laborales constantes, ya que en México la atención en agencias del Ministerio Público, juzgados familiares y centros de justicia para las mujeres se da en horario de oficina, se estima que una persona puede tardar 6 horas en ser atentado eficientemente por el personal ministerial.

Además el proceso de denuncia y seguimiento de una carpeta de investigación puede extenderse por meses o incluso años, obligando a las mujeres a faltar a sus trabajos de manera recurrente. Sin una licencia laboral que les permita ausentarse sin represalias, muchas víctimas optan por no continuar con el proceso judicial por temor a perder su empleo y, con ello, su estabilidad económica y la de sus hijos e hijas.

En México, la Ley Federal del Trabajo no contempla actualmente una licencia específica para víctimas de violencia familiar. Sin embargo, se han propuesto iniciativas para abordar esta necesidad. En el ámbito internacional, países como Australia y Canadá han implementado licencias remuneradas para víctimas de violencia doméstica, reconociendo la importancia de proporcionar un entorno laboral que apoye a las víctimas en su proceso de recuperación y empoderamiento.

En octubre de 2022, el Parlamento de Australia aprobó una ley que otorga a las víctimas de violencia familiar y doméstica 10 días de licencia laboral remunerada al año. Este derecho aplica a todos los empleados, incluyendo aquellos a tiempo parcial y ocasionales. La licencia puede utilizarse para diversas acciones, como asistir a audiencias judiciales, organizar medidas de seguridad o acceder a servicios policiales.7 El objetivo principal de esta legislación es garantizar que ningún empleado deba elegir entre su seguridad y su empleo. La implementación de esta medida comenzó el 1 de febrero de 2023 para la mayoría de los empleados, mientras que las pequeñas empresas tuvieron hasta agosto de 2023 para adaptarse a la nueva normativa.

Por su parte, en Canadá, la legislación laboral varía según la provincia o territorio, pero muchas jurisdicciones han adoptado políticas que ofrecen licencias remuneradas para víctimas de violencia doméstica. Por ejemplo, en la provincia de Ontario, desde 2018, las víctimas tienen derecho a una licencia de hasta 10 días, de los cuales los primeros 5 días son remunerados, y hasta 15 semanas adicionales no remuneradas.8 Esta licencia puede ser utilizada para buscar atención médica, obtener servicios de apoyo, recibir asesoramiento, reubicarse o participar en procedimientos legales relacionados con la violencia. Estas políticas buscan proporcionar a las víctimas el tiempo y los recursos necesarios para abordar las consecuencias de la violencia sin temor a perder su empleo o ingresos.

La implementación de estas licencias remuneradas en Australia y Canadá refleja un reconocimiento creciente de la necesidad de apoyar a las víctimas de violencia doméstica en todos los aspectos de sus vidas, incluyendo el ámbito laboral. Estas políticas no sólo ofrecen un respiro financiero y temporal para que las víctimas puedan buscar ayuda y protección, sino que también envían un mensaje claro sobre la responsabilidad compartida de la sociedad para abordar y prevenir la violencia de género.

Por todo lo anterior, es importante que México contemple en su legislación laboral licencias por violencia familiar que permitan a las víctimas ausentarse de sus empleos sin temor a perder su trabajo o ingresos. Estas licencias deben garantizar un período de ausencia remunerada, permitiendo a las personas afectadas atender procedimientos legales, recibir atención médica y psicológica, buscar refugio seguro y reorganizar su vida sin que ello implique un riesgo adicional de precarización económica.

La implementación de estas licencias no solo representaría un avance en la protección de los derechos humanos de las víctimas, sino que también enviaría un mensaje claro sobre la responsabilidad del Estado y del sector privado en la prevención y erradicación de la violencia familiar. Finalmente, incorporar estas licencias a la Ley Federal del Trabajo representaría un paso fundamental en la consolidación de un marco legal que proteja a las víctimas y fomente su recuperación y autonomía. Para ello, es imprescindible que esta reforma cuente con una perspectiva de género y que se garantice su aplicación efectiva mediante mecanismos de supervisión y sanción para empleadores que incumplan con esta obligación.

Por todo esto, se propone adicionar a la legislación en materia laboral las siguientes consideraciones:

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo en materia de licencias por violencia familiar

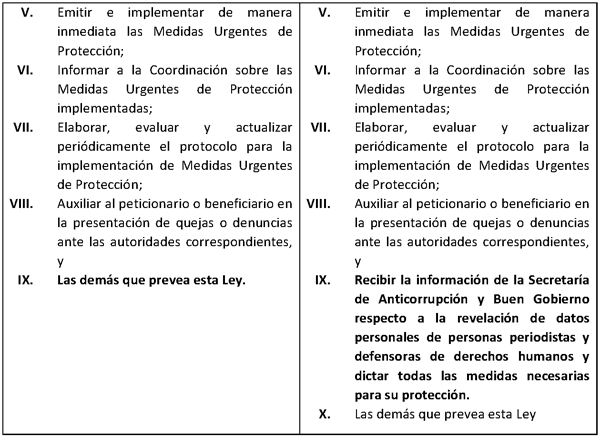

Único. Se adicionan la fracción XXXIV al artículo 132 y la fracción VIII al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 132.- Son obligaciones de las personas empleadoras:

I. a XXXIII.- ...

XXXIV.-Otorgar a las personas trabajadoras que sean víctimas de violencia familiar una licencia con goce de sueldo de hasta seis semanas, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia para las trabajadoras. Esta licencia se otorgará sin que se afecte su salario, antigüedad, pago de primas, vacaciones, bonos, incentivos u otro derecho laboral adquirido.

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. a VII.- ...

VIII. Solicitar una licencia laboral con goce de sueldo de hasta seis semanas por violencia familiar con el fin de presentar denuncia o querella, acceder a medidas de protección, dar seguimiento a procedimientos legales, recibir atención médica o psicológica, mudanza, o garantizar su seguridad y la de sus hijas e hijos.

Transitorio

Único .- El presente decreto entrará el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo 7.- Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuya persona agresora tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. También se considera violencia familiar cuando la persona agresora tenga responsabilidades de cuidado o de apoyo, aunque no tenga una relación de parentesco.

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/nacional _resultados.pdf

3 Organización Mundial de la Salud (2021). Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra las mujeres: prevalencia y efectos de la violencia de pareja y la violencia sexual no relacionada con la pareja en la salud. Ginebra: OMS. Disponible en https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240026681

4 Asamblea General de las Naciones Unidas. (1993). Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (Resolución 48/104). Naciones Unidas. Recuperado de https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration -elimination-violence-against-women

5 Organización de las Naciones Unidas (2022). Analizar la violencia doméstica en el mundo: el costo de no hacer nada, Disponible en https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/analizar-la-violencia-dom% C3%A9stica-en-el-mundo-el-costo-de-no-hacer-nada

6 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2025). Incidencia delictiva del fuero común: Datos de violencia familiar en México. Gobierno de México. Recuperado de https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incide ncia-delictiva

7 Fair Work Ombudsman. (s.f.). Licencia por violencia familiar y doméstica. Disponible en https://www.fairwork.gov.au/tools-and-resources/language-help/spanish/h olidays-and-taking-time-off-work/paid-family-and-domestic-violence-leav e

8 Remo First. (2024, 24 de noviembre). Guía de las leyes sobre permisos retribuidos en Canadá. Disponible en https://es.remofirst.com/post/paid-leave-canada

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 8 de abril de 2025.

Diputadas: Laura Iraís Ballesteros Mancilla, Anayeli Muñoz Moreno, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Laura Hernández García, Paola Longoria López, Gloria Núñez Sánchez (rúbricas).

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de violencia sexual contra las mujeres en aplicaciones de transporte, suscrita por diversas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas, diputadas Laura Iraís Ballesteros Mancilla, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Laura Hernández García, Paola Longoria López, Anayeli Muñoz Moreno, Gloria Núñez Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. México se enfrenta a la mayor crisis de violencia en su historia

Hoy en día nuestro país vive las consecuencias de un cúmulo de decisiones políticas equivocadas que sólo han exacerbado las condiciones para que las células delictivas del país crezcan y se multipliquen. En 2006, Felipe Calderón anunció el inicio de la “guerra contra el crimen organizado”. En 2007, desplegó a 45 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 1 y con eso también se detonó el aumento de homicidios dolosos en el país. Antes del inicio de esta guerra, sólo los estados de Guerrero y Michoacán habían registrado aumentos en sus tasas de homicidio. Sin embargo, tras un despliegue militar desorganizado, la violencia se extendió por todo el país, afectando a todas las entidades federativas.

Esto no se detuvo, continuó y se intensificó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La participación del Ejército en tareas de seguridad pública creció significativamente, alcanzando los 212 mil 107 efectivos de la Sedena. 2 Este periodo también estuvo marcado por graves violaciones a los derechos humanos, con casos emblemáticos de ejecuciones extrajudiciales, como los ocurridos en Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato. Además, se buscó dar un marco legal a la militarización de la seguridad pública. Prueba de ello fue que en año 2017, el gobierno de Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior, cuyo objetivo era normalizar la intervención del Ejército en labores de seguridad. No obstante, en noviembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez total de esta ley, al considerar que violaba principios fundamentales. En su fallo, retomó los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales determinan que la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.

A pesar de estos parámetros, en la práctica, estos principios han sido sistemáticamente ignorados. Lejos de contener la violencia, la intervención militar ha contribuido a su expansión, llevando el conflicto a regiones que antes no eran escenario de guerra. Esta tendencia se mantuvo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Con la llegada de López Obrador al poder, la estrategia de seguridad cambió de forma, pero no de fondo. A través de una reforma constitucional, se disolvió la Policía federal para dar paso a la Guardia Nacional, una institución que, aunque presentada como civil, en la práctica opera bajo un mando completamente militar. Además, mediante diversas reformas legales, el gobierno ha buscado consolidar el control de las Fuerzas Armadas sobre esta institución, lo que ha profundizado el modelo de militarización y ha prolongado el conflicto en un escenario cada vez más desorganizado. Lo que comenzó como una estrategia de seguridad terminó convirtiéndose en algo mucho más grande.

De las 127 funciones que el Gobierno federal ha entregado a las Fuerzas Armadas desde 2007, más de la mitad –70 en total– han sido otorgadas durante su administración. Pero el crecimiento del poder militar no se ha limitado a funciones burocráticas; también ha sido económico y político.

Entre 2020 y 2021, los ingresos de la Secretaría de Marina se dispararon 393 por ciento. Al mismo tiempo, los recursos asignados a las fuerzas militares encargadas de la seguridad pública crecieron a niveles extraordinarios. En 2019, la Guardia Nacional recibió 836 millones de pesos, mientras que la Policía Militar y la Policía Naval obtuvieron mil 22 y 2 mil 326 millones, respectivamente. Sin embargo, para 2022, el presupuesto aprobado para estas fuerzas ascendió a más de 80 mil millones de pesos, más del doble del presupuesto de la Secretaría de Marina y 83 veces superior al de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.3

El crecimiento presupuestal de la Guardia Nacional ha sido particularmente llamativo. En 2019, sin contar con un presupuesto formal, ejerció 836 millones de pesos. En 2020, se le aprobaron 3 mil 842 millones, pero terminó gastando cinco veces más: 19 mil 585 millones. En 2021, de los 33 mil 589 millones de pesos que se le asignaron, sólo ejerció 23 mil 10 millones, y aun así, en 2022 recibió una cantidad sin precedentes: 57 mil 047 millones de pesos, un monto equiparable al presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en 2021 y 76 veces mayor al destinado a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.4

Pero el poder militar no sólo se ha consolidado a través del dinero. También se ha convertido en el gran constructor del gobierno. De los 33 proyectos de obra pública asignados a los militares entre 2009 y 2020, 23 se otorgaron bajo la administración de López Obrador.5 En total, estos proyectos significaron la transferencia de 5 mil 703 millones de pesos, una cifra 28 veces mayor que el presupuesto aprobado para el Fondo de Prevención de Desastres Naturales en 2021.6 Así, poco a poco, la frontera entre lo civil y lo militar se ha ido desdibujando. Lo que inició como una estrategia temporal para combatir la inseguridad ha derivado en una reconfiguración profunda del poder en México, donde las Fuerzas Armadas ya no sólo patrullan las calles, sino que gestionan recursos, dirigen proyectos y toman decisiones que antes pertenecían exclusivamente al ámbito civil.

Este es el panorama en el que nos enfrentamos en México donde por 17 años hemos sido testigos de lo fallido de la estrategia. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),7 de 10 mil 435 homicidios en 2006, pasamos a 35 mil 625 homicidios en 2021 y 32 mil 223 en 2022. Ahora bien, aunque en los últimos años se ha detenido ligeramente el aumento de homicidios, es importante destacar que han aumentado las cifras de personas desaparecidas.

Este aumento alarmante no afecta a los mexicanos por igual, sino que tiene víctimas constantes, y entre estos grupos vulnerables están siempre las mujeres.

II. Existe una ola creciente de violencia contra las mujeres y su vehículo es el transporte público

Las mujeres están en el centro de las guerras que vive el país y han tenido que sufrir las consecuencias y, a pesar de que en los últimos años ha habido una creciente conciencia social sobre la violencia de género en México, seguimos observando el aumento continuo en las tasas de violencia familiar y violencia sexual en el país, así como a la creciente prevalencia del delito de feminicidio. Datos de encuestas nacionales, como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 realizada por el Inegi,8 nos muestran que 70.1 por ciento de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en su vida, y que de ese porcentaje, 39.9 por ciento proviene de una pareja.?

De acuerdo al estudio realizado por el Índice de Paz en 2024 sabemos que: “en 2022, 27 de los 32 estados de México experimentaron aumentos en sus tasas de violencia sexual y 23 experimentaron aumentos en sus tasas de violencia familiar. Campeche tuvo los aumentos porcentuales más grandes de todos los estados tanto en violencia sexual como en violencia familiar. En contraste, Chiapas tuvo la mayor disminución porcentual en violencia sexual y Yucatán tuvo la mayor disminución porcentual en violencia familiar. Yucatán tuvo la tasa más baja de violencia?sexual y la segunda más baja tasa de violencia familiar del país”.9

También, en el mismo estudio realizado, nos dan una fuerte imagen sobre la realidad de la violencia que viven las mujeres en el país en todos los grados. Como lo explica a continuación: “en 2022, Colima tuvo la peor tasa de violencia familiar del país por quinto año consecutivo, con mil 775 casos por cada 100 mil habitantes, casi el triple de la tasa nacional. De igual forma, Morelos tuvo la tasa más alta de violencia sexual del país por octavo año consecutivo, con 724 casos por cada 100 mil habitantes, también casi el triple de la tasa nacional”.

Además, según los datos de la misma encuesta nacional, la violencia sexual constituye alrededor de dos tercios de la violencia que experimentan las mujeres en los espacios públicos, destacablemente en el transporte.10 Por esta razón entendemos que la movilidad en el país se ha convertido en célula de la violencia y es necesario comenzar a establecer alrededor de ella protocolos que protejan a las mujeres.

III. Necesidad de reconocer la prestación de servicio público de transporte, en un auto privado y de generar protocolos

El transporte no es neutro al género; hombres y mujeres tienen diferentes roles sociales y económicos en la sociedad, que están asociados a patrones de uso y desplazamiento, acceso y necesidades de transporte específicas.

Estas redes de movilidad y de transporte enfrentan diversos desafíos cuando se analiza desde una perspectiva de género, pues factores como accesibilidad, asequibilidad, eficiencia y seguridad física influyen directamente en la movilidad de las mujeres. Según una encuesta de 2018 realizada por la Fundación Thomson Reuters,11 la Ciudad de México cuenta con el sistema de transporte público más peligroso para las mujeres. Esto no es una percepción aislada: 69.1 por ciento de las mujeres se siente insegura o muy insegura en las calles y espacios públicos de la capital, mientras que 96.3 por ciento de las usuarias del transporte público han experimentado, al menos una vez en su vida, algún acto de violencia sexual en estos entornos. A diferencia de los hombres, cuyos desplazamientos suelen ser más lineales, limitándose en la mayoría de los casos a ir y venir del trabajo, la movilidad femenina es mucho más compleja y riesgosa, pues los estudios revelan que las mujeres más jóvenes son quienes tienen el mayor índice de violencia sexual en el transporte y los espacios públicos de la Ciudad de México, alcanzando un preocupante 95.3 por ciento (de mujeres de entre 15 y 29 años).12

Las mujeres suelen realizar trayectos múltiples y diversos debido a las responsabilidades de cuidado que tradicionalmente se les asignan, como atender a sus hijos, acompañar a sus padres, hacer compras o realizar otras tareas domésticas. Así entonces, la distribución de las ocupaciones de las mujeres que se mueven es la siguiente: las mujeres que usan con mayor frecuencia es la empleada (41.1 por ciento), seguida por la de estudiante con 30.8 por ciento, y en tercer sitio está la referida a las labores del hogar con una frecuencia de 13.6 por ciento.13

Sabemos que el sector del transporte ha sido históricamente dominado por hombres, lo que ha reducido la influencia femenina en la toma de decisiones y en el diseño de estrategias que consideren sus necesidades específicas. Como resultado, la planeación y desarrollo de políticas de movilidad han carecido de un enfoque género-sensitivo, perpetuando la falta de seguridad y eficiencia en los sistemas de transporte .

El impacto de estas deficiencias es profundo. Desde 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido las graves consecuencias del acoso sexual en la salud pública,14 señalando que niñas y mujeres enfrentan los efectos más devastadores, los cuales pueden incluir afectaciones a su salud reproductiva, problemas de salud mental, alteraciones en su comportamiento e incluso desenlaces fatales. Esto refleja la dura realidad en los siguientes hechos, donde 72.7 por ciento de las mujeres15 que sufren algún acto de violencia en el transporte público, se encuentran solas en ese momento. Sólo 4 por ciento de las mujeres reportan agresiones estando acompañadas, lo que indica que la violencia disminuye significativamente en presencia de terceros, una reducción de 68.7 puntos porcentuales . Aunado a esto, 22.1 por ciento de las mujeres señala que estos ataques ocurren tanto cuando están solas como acompañadas, lo que sugiere que la sensación de inseguridad no desaparece ni siquiera en compañía.

A pesar de la gravedad del problema, en México aún no se cuenta con suficiente información para comprender a profundidad la movilidad de cuidados y cómo garantizar un transporte seguro e inclusivo para las mujeres. El transporte público ha sido el foco de atención en la discusión sobre movilidad con perspectiva de género, sin embargo, es necesario atender la creciente necesidad de los alcances de la violencia en su nueva extensión. Al volverse cada vez más difícil satisfacer las necesidades de traslado, el uso del automóvil particular de las personas se vuelve una prestación de un servicio público y, por lo tanto, reconocerlo como parte de la red transporte público y exigir que se establezcan protocolos de seguridad , preventivos y de atención, logrará hacer un avance importante para la protección de las mujeres y las personas en el país.

En nuestro país existe una regulación pendiente importante para todas estas empresas prestadoras de servicios, que ya no sólo transporta personas, reparten comida o hacen entregas, sino que también se han diversificado e incluso han comenzado a ofrecer servicios financieros; todos estos mencionados se han establecido sin un entendimiento completo de sus alcances y sin regulación que comprenda las complicaciones venideras. El crecimiento de las empresas es deseable, siempre y cuando vengan de la mano de justicia social y garantice la protección a los derechos de las mujeres.

Por todo esto, se propone adicionar a la legislación en materia de movilidad las siguientes consideraciones:

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de violencia sexual contra las mujeres en aplicaciones de transporte privado

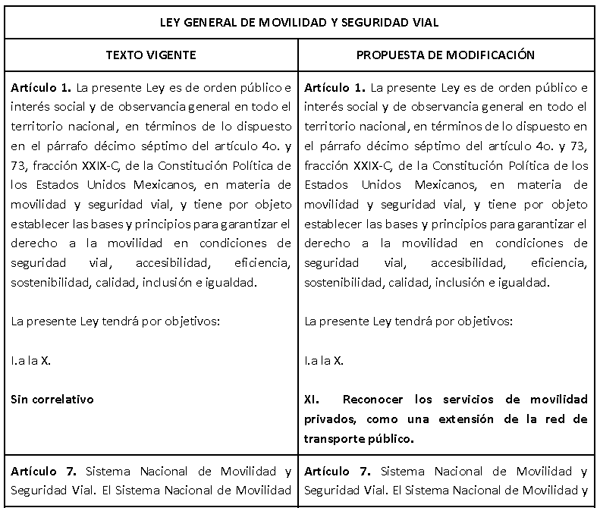

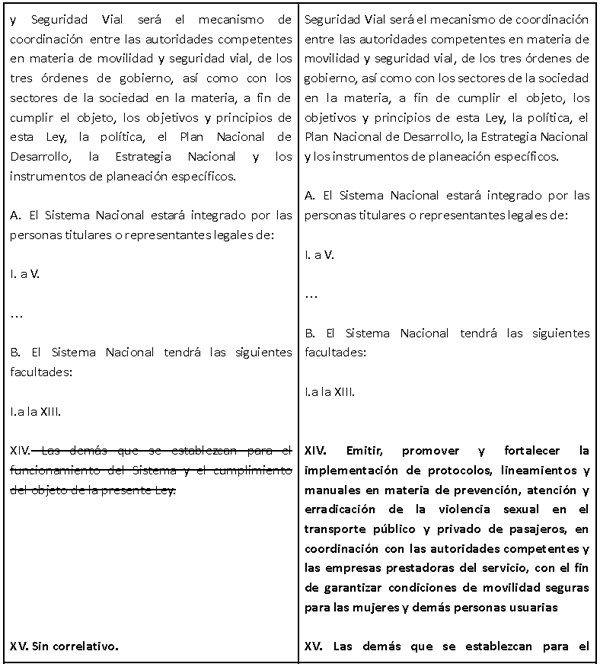

Único. Se adicionan la fracción XI del artículo 1; la fracción XV del artículo 7, y la VI del artículo 11 y se reforma la fracción XIV del artículo 7, todas de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto en el párrafo décimo séptimo del artículo 4o. y 73, fracción XXIX-C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial, y tiene por objeto establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

La presente Ley tendrá por objetivos:

I. a la X. ...

XI. Reconocer los servicios de movilidad privados, como una extensión de la red de transporte público.

Artículo 7. Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. El Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial será el mecanismo de coordinación entre las autoridades competentes en materia de movilidad y seguridad vial, de los tres órdenes de gobierno, así como con los sectores de la sociedad en la materia, a fin de cumplir el objeto, los objetivos y principios de esta Ley, la política, el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional y los instrumentos de planeación específicos.

A. El Sistema Nacional estará integrado por las personas titulares o representantes legales de:

I. a la V. ...

...

B. El Sistema Nacional tendrá las siguientes facultades:

I. a la XIII. ...

XIV. Emitir, promover y fortalecer la implementación de protocolos, lineamientos y manuales en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia sexual en el transporte público y privado de pasajeros, en coordinación con las autoridades competentes y las empresas prestadoras del servicio, con el fin de garantizar condiciones de movilidad seguras para las mujeres y demás personas usuarias.

XV. Las demás que se establezcan para el funcionamiento del Sistema y el cumplimiento del objeto de la presente Ley.

Artículo 11. De la seguridad vial. La seguridad vial es el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones adoptadas para prevenir los siniestros de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y muertes a causa de éstos. Para ello, las autoridades, en el marco de sus respectivas competencias, observarán las siguientes directrices:

I. a la VI. ...

VI. Movilidad libre de violencia: Implementación de protocolos, lineamientos y manuales en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia sexual en el transporte público y privado de pasajeros, en coordinación con las autoridades competentes y las empresas prestadoras del servicio, con el fin de garantizar condiciones de movilidad seguras para las mujeres y demás personas usuarias.

Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor a los 180 días naturales siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . El Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y las personas empresarias y las empresas contarán con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para adecuar su normativa interna y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7, fracción XIV, de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Notas

1 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. (2022, 16 de diciembre). De la estrategia de seguridad a los crímenes de lesa humanidad en México. https://cmdpdh.org/2022/12/16/de-la-estrategia-de-seguridad-a-los-crime nes-de-lesa-humanidad-en-mexico/

2 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. (2022, 16 de diciembre). De la estrategia de seguridad a los crímenes de lesa humanidad en México. https://cmdpdh.org/2022/12/16/de-la-estrategia-de-seguridad-a-los-crime nes-de-lesa-humanidad-en-mexico/

3 México Unido Contra la Delincuencia. (2022). El negocio de la militarización. páginas 9 y 73 https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2022/09/El-negocio-de-la-mil itarizacion-version-web.pdf

4 México Unido Contra la Delincuencia. (2022). El negocio de la militarización. página 9 https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2022/09/El-negocio-de-la-mil itarizacion-version-web.pdf

5 México Unido Contra la Delincuencia. (2022). El negocio de la militarización. página 37 https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2022/09/El-negocio-de-la-mil itarizacion-version-web.pdf

6 México Unido Contra la Delincuencia. (2022). El negocio de la militarización. página 37 https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2022/09/El-negocio-de-la-mil itarizacion-version-web.pdf

7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Estadísticas a propósito del Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 2022). INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/DH/DH20 21.pdf

8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021: Resultados nacionales. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/nacional _resultados.pdf

9 Instituto para la Economía y la Paz. (2024). Índice de Paz México 2024: Resumen. https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2024/05/MPI-ESP-202 4-briefing-web.pdf

10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021: Resultados nacionales. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/nacional _resultados.pdf

11 Thomson Reuters Foundation. (2014, 28 de octubre). Mexico is Latin America’s most dangerous country for women - study. Trust.org. https://news.trust.org/item/20141028185437-g5lt6/

12 Instituto Nacional de las Mujeres. (s.f.). Lineamientos para establecer la igualdad de género en las políticas públicas. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/DGPNIDM_Estudio_Linea mientos_FINAL.pdf

13 ONU Mujeres México. (2018). Análisis de resultados de la encuesta sobre acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el espacio público en la Ciudad de México. https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/ Documentos/Publicaciones/2018/Safe%20Cities/AnalisisResultadosEncuesta% 20CDMX%20f.pdf

14 Organización Mundial de la Salud (OMS). (2013, 20 de junio). La violencia contra la mujer: Un problema de salud mundial de proporciones epidémicas. Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/news/item/20-06-2013-violence-against-women-a-gl obal-health-problem-of-epidemic-proportions-

15 ONU Mujeres México. (2018). Análisis de resultados de la encuesta sobre acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el espacio público en la Ciudad de México. página 23 https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/ Documentos/Publicaciones/2018/Safe%20Cities/AnalisisResultadosEncuesta% 20CDMX%20f.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2025.

Diputadas: Laura Iraís Ballesteros Mancilla, Anayeli Muñoz Moreno, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Laura Hernández García, Paola Longoria López, Gloria Núñez Sánchez (rúbricas).

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de medidas de protección a víctimas en contra de personas servidoras públicas, a cargo de la diputada Ana Anayeli Muñoz Moreno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Anayeli Muñoz Moreno integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma las fracciones V y VI del artículo 32 y se adicionan una fracción VII al artículo 9, un artículo 9 Bis y la fracción VII al artículo 32 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

México está suscrito a diversos acuerdos internacionales a través de los cuales ha adquirido compromisos para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Uno de esos instrumentos es la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW , por sus siglas en inglés). En dicha Convención, en su artículo segundo, inciso b, se menciona que:

“Los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: (...) b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer ”1 .

Por su parte, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como la Convención de Belém do Pará , en su artículo tercero, se afirma que:

“Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado ”2 .

En este sentido, México ha desarrollado un marco jurídico robusto tanto para cumplir con sus compromisos internacionales como para hacer frente al grave problema de violencia de género que existe en el país. En esta línea, se han promulgado diversas leyes, entre las que destacan la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de múltiples reformas en la materia.

Pese a estas acciones, las cifras de violencia de género continúan siendo alarmantes . La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH ) de 20213 señala que 70.1 por ciento de las mujeres han vivido algún incidente de violencia durante su vida y en 39.9 por ciento de los casos, esta violencia ha sido perpetrada por su pareja , es decir, dentro del ámbito familiar. Asimismo, de acuerdo con los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP )4 , en 2024, a nivel nacional se registraron 278 mil 289 casos de violencia familiar , mientras que en lo que va de 2025 han acontecido 39 mil 982 casos.

La violencia de género en un contexto familiar es un problema que ocurre en México y en otras latitudes del mundo. De hecho, según los datos obtenidos de ONU Mujeres , a nivel internacional, “la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres son perpetrados por sus esposos o parejas actuales o anteriores. Más de 640 millones de mujeres de 15 años o más (el 26 por ciento del total) han sido objeto de violencia por parte de su pareja”5 .

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal ) señala que “la mayoría de las muertes de mujeres por razón de género en la región ocurrieron en el ámbito de las relaciones de pareja vigentes o finalizadas (...) en los casos de feminicidio o femicidio informados , ocho dan cuenta de que en más de 60 por ciento de los casos, el delito fue perpetrado por la pareja o expareja ”6 .

El hecho de que las mujeres se encuentren en peligro incluso dentro de su propio entorno familiar es profundamente alarmante. Si bien la violencia familiar es un fenómeno complejo, las líneas de investigación en torno a sus causas y factores asociados aún se encuentran en proceso de construcción. En este contexto, y con el propósito de avanzar en su comprensión, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz señala lo siguiente:

“La violencia hacia la pareja se refiere a un patrón repetitivo de abuso (en relaciones de matrimonio, concubinato, noviazgo o extramaritales) o ex pareja (divorcio o separación), que se caracteriza por una serie de conductas coercitivas esencialmente hacia las mujeres, que incluyen maltrato psicológico, físico, sexual, económico o patrimonial. Por lo general, este tipo de violencia se observa desde el inicio de la relación de pareja (incluyendo el noviazgo) y se puede presentar tanto entre parejas heterosexuales como en parejas homosexuales”7 .

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud apunta que “la violencia de pareja se refiere al comportamiento de la pareja o ex pareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control ”8 . A partir de lo anterior, es posible afirmar que, el problema de la violencia de género en un contexto familiar o de pareja es frecuente, complejo y con diversas implicaciones para las mujeres que la sufren.

Al caracterizar el fenómeno de la violencia familiar o de pareja con mayor detenimiento, es posible identificar distintos análisis de las causas asociadas o factores de riesgo identificados en los agresores. Por ejemplo, la ENDIREH 20219 muestra que del total de las mujeres, casadas, unidas, separadas, divorciadas, viudas o en situación de noviazgo (solteras), 45 por ciento resaltó que su pareja se enojaba por alguna razón , entre las cuales destacaron las siguientes:

• Porque él creía que ella lo engañaba (16.8 por ciento).

• Porque ella salía de casa (15.3 por ciento).

• Porque él decía que ella era celosa (15.4 por ciento).

• Porque ella no lo obedecía o pensaba distinto (20.8 por ciento).

• Se enoja sin razón aparente (13.4 por ciento).

Si bien no existe justificación alguna para ejercer violencia contra las mujeres, ni contra ninguna persona, es importante reconocer que estos factores podrían relacionarse con causas detonantes de un conflicto en el contexto de pareja y, en última instancia, derivar en un acto de agresión.

Al respecto, Mayorga (2012) plantea que las mujeres suelen asociar la violencia que experimentan con rasgos como los celos, la irritabilidad, la impulsividad y la inestabilidad emocional de sus agresores . Los testimonios de las mujeres destacan estas características como elementos comunes en los hombres que ejercen violencia. En este estudio, también se señala que las fluctuaciones en el estado de ánimo y los comportamientos celosos de la pareja contribuyen a perpetuar el ciclo de la violencia, el cual se manifiesta en una secuencia de tensión, agresión y reconciliación10 .

Por su parte, según un estudio muestral , liderado por Muñoz y Echeburúa (2015), encontraron que, en el contexto de las relaciones pareja, “en general, las agresiones físicas leves y las agresiones psicológicas son las que obtienen mayores prevalencias (...)”11 . Asimismo, en su estudio, estos autores afirman que la violencia en pareja no es fenómeno uniforme y la caracterizan de la siguiente manera:

• “Violencia controladora coactiva o terrorismo íntimo. Se trata de un patrón relacional estable dentro de la pareja, que se mantiene e incluso aumenta de gravedad tras la ruptura de la relación (...)”12 .

• “Violencia situacional . Se trata de un patrón de conducta violenta episódica o reactiva , asociada a la gestión de situaciones críticas en la pareja”13 .

Esta información coincide con la información reflejada en la ENDIREH 202114 , donde se observa que, en el ámbito de pareja, las agresiones más frecuentes suelen ser la psicológica (35.4 por ciento), la económica o patrimonial (19.1por ciento ), la física (16.8 por ciento) y la sexual (6.9 por ciento).

Aunque diversas investigaciones han intentado identificar las causas de la violencia, así como los factores y elementos que conducen a la agresión, lo cierto es que sigue siendo un fenómeno sumamente complejo de definir . Este se encuentra vinculado a dinámicas tanto macro como micro, además de estar profundamente influido por distintos contextos socioculturales. En este sentido, Puente-Martínez et al. (2016) señalan que para comprender y caracterizar la violencia en la pareja es necesario considerar los siguientes aspectos15 :

• Las características de cada país.

• Los niveles de globalización, el ámbito político, económico y los aspectos culturales.

• El contexto de la relación, nivel de satisfacción y armonía familiar.

• La estructura patriarcal, o el papel de las actitudes y los roles sexuales.

• Las características psicológicas, rasgos de personalidad y aprendizaje.

La complejidad que rodea la violencia familiar es multicausal. El comportamiento violento de los hombres que ejercen violencia suele estar determinado por una combinación de factores individuales, familiares, sociales y culturales . Asimismo, es preciso considerar que muchos de los agresores crecieron en entornos donde la violencia era normalizada, ya fuera como víctimas o testigos, lo que les reforzó patrones de control y dominación en sus relaciones.

De la misma forma, la baja capacidad de regulación emocional, el consumo de sustancias y la falta de herramientas para la resolución de conflictos también pudieron haberse constituido como una explicación sobre el riesgo de ejercer violencia. A nivel social, los roles de género, la desigualdad, la impunidad y la falta de modelos positivos de masculinidad podrían estar contribuyendo a perpetuar estas conductas.

Sean cuales sean las causas y las características de los agresores, la violencia de género en un contexto de pareja tiene consecuencias múltiples para las mujeres que la sufren. Se afecta su bienestar físico, emocional y social. A nivel psicológico, pueden presentar ansiedad, depresión, entre otras. En el ámbito físico, las agresiones pueden provocar lesiones graves e incluso la muerte.

Además, el impacto se extiende a lo económico y social, ya que muchas mujeres se ven obligadas a abandonar sus empleos, reduciendo su independencia económica y aumentando su vulnerabilidad. La violencia también afecta a su entorno familiar, especialmente a los hijos e hijas. Estas consecuencias no solo afectan a las víctimas directas, sino que generan un impacto en toda la sociedad, pues se refuerzan los ciclos de desigualdad y exclusión.

En este sentido, a nivel legislativo, en particular en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia16 , se mandata la facultad de las instituciones para atender a los agresores :

• Artículo 14, fracción IV “Las entidades federativas y la Ciudad de México, en función de sus atribuciones, tomarán en consideración: Diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresores”.

• Artículo 41, fracción VIII, “Son facultades y obligaciones de la Federación: Coordinar la creación de Programas de reeducación y reinserción social con perspectiva de género para agresores de mujeres”.

• Artículo 46, fracción V “Corresponde a la Secretaría de Salud: Brindar servicios reeducativos integrales a las víctimas y a los agresores, a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada”.

• Artículo 49, fracción XII, “Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos aplicables en la materia: Impulsar programas reeducativos integrales de los agresores”.

• Artículo 50, fracción V, “Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones: Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores”.

Si bien la legislación establece la obligación de brindar atención a los agresores en casos de violencia, no siempre considera las dinámicas de poder que pueden agravar la vulnerabilidad de la víctima . En particular, cuando la persona agresora es una persona servidora pública o persona funcionaria electa de manera popular , situación en la cual la asimetría de poder se intensifica , lo que puede obstaculizar el acceso a la justicia y la protección efectiva de la víctima.

En estos casos, el temor a las represalias o consecuencias de la denuncia, dada la influencia política o institucional de la persona agresora, así como la falta de mecanismos específicos para atender estas situaciones pueden hacer que la víctima enfrente mayores barreras para denunciar y recibir apoyo . Es por ello que, ante este tipo de situaciones que incrementan la vulnerabilidad de las víctimas se deben construir vías de protección efectivas e inmediatas.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, en su artículo 27, define a las medidas o órdenes de protección como “actos de urgente aplicación, en función del interés superior de la víctima (...) Tienen como propósito prevenir o hacer cesar un acto de violencia, o impedir la comisión de un nuevo acto de violencia o delito”17 . Si bien, las medidas de protección consideran la inmediatez en estos casos, éstas aun no consideran la urgencia de su emisión en función del nivel de riesgo de la víctima, conforme a las características o condiciones de la persona agresora.

Es por eso que, para lograr asegurar la protección inmediata de la víctima , es necesario generar reformas y adiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que garanticen las medidas de protección, considerando la vulnerabilidad de la víctima, según las características del agresor, en particular si este ostenta un cargo público o de elección popular.

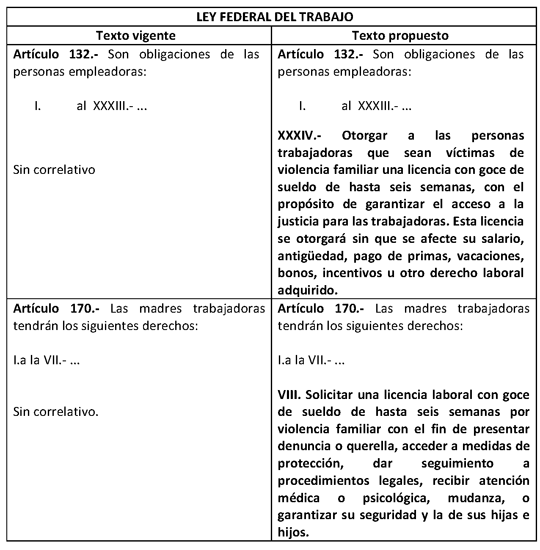

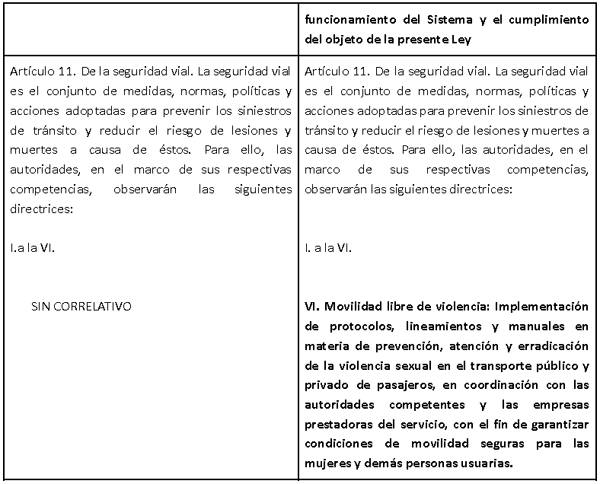

Para mejor entendimiento de la iniciativa con proyecto de decreto, se presenta, el siguiente cuadro comparativo:

Esta propuesta es de vital importancia para ampliar los derechos de mujeres que han vivido violencia en un contexto de pareja, así como para garantizar su protección de manera inmediata, considerando todos los factores que podrían incrementar su vulnerabilidad.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma las fracciones V y VI del artículo 32 y se adicionan una fracción VII al artículo 9, un artículo 9 Bis y la fracción VII al artículo 32 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre De Violencia

Único. Se reforma las fracciones V y VI del artículo 32 y se adicionan una fracción VII al artículo 9, un artículo 9 Bis y la fracción VII al artículo 32 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

I. a VI . ...

VII. Establecer para la violencia familiar cuando ésta sea cometida por una persona servidora pública en su posición de poder, se sancione con independencia de los delitos en los que haya incurrido la misma.

Artículo 9 Bis. Tratándose de violencia familiar cometida por una persona servidora pública, a fin de garantizar la debida diligencia y el interés superior de la víctima, las autoridades administrativas, el Ministerio Público o los órganos encargados de la administración de justicia, ordenarán de manera inmediata, las medidas u órdenes de protección necesarias, para salvaguardar la vida, libertad, integridad, su acceso a la justicia y el ejercicio pleno de los derechos humanos de la víctima.

En materia de violencia familiar, la federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas u órdenes de protección a que se refiere el capítulo VI del Título II de la presente ley.

Artículo 32. ...

I. a IV. ...

V. La persistencia del riesgo aún después de su salida de un refugio temporal;

VI. La manifestación de actos o hechos previos de cualquier tipo de violencia que hubiese sufrido la víctima, y

VII. La relación de poder, subordinación y privilegio que tiene la persona servidora pública por su cargo, contra la mujer, niña o adolescente, en situación de violencia.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Naciones Unidas (1981). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention- elimination-all-forms-discrimination-against-women, consultado en abril de 2025.

2 Organización de los Estados Americanos (1994). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/material_difusion /convencion_belemdopara.pdf, consultado en abril de 2025.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/, consultado en abril de 2025.

4 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2025). Incidencia Delictiva. Disponible en:

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidenci a-delictiva-299891?state=published, consultado en abril de 2025.

5 ONU Mujeres (2024). Datos y cifras: violencia contra las mujeres. ONU Mujeres. Disponible en: https://www.unwomen.org/es/articulos/datos-y-cifras/datos-y-cifras-viol encia-contra-las-mujeres, consultado en abril de 2025.

6 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2024). Asuntos de género. Actuar con sentido de urgencia para prevenir y poner fin a los feminicidios. Disponible en:

https://www.cepal.org/es/publicaciones/81001-actuar-sent ido-urgencia-prevenir-poner-fin-feminicidios, consultado en abril de 2025.

7 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñíz (2012). Dirección de Servicios Clínicos. Violencia hacia la pareja. Disponible en:

https://www.inprf.gob.mx/transparencia/archivos/pdfs/vio lencia_pareja_2012.pdf, consultado en abril de 2025.

8 Organización Panamericana de la Salud (s/f). Violencia contra la Mujer. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-mujer, consultado en abril de 2025.

9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Obra citada.

10 Nóblega Mayorga, Magaly. Características de los agresores en la violencia hacia la pareja . Liberabit. Revista de Psicología, vol. 18, número 1, 2012, páginas 59-67.

11 Muñoz, José y Echeburúa (2016). “Diferentes modalidades de violencia en la relación de pareja: implicaciones para la evaluación psicológica forense en el contexto legal español”. Anuario de Psicología Jurídica. Volumen 26, Páginas 2-12.

12 Ídem

13 Ídem

14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Op.cit.

15 Puente-Martínez, Alicia. Et.al. Factores de riesgo asociados a la violencia sufrida por la mujer en la pareja: una revisión de meta-análisis y estudios recientes. Anal. Psicol. Volumen 32 número 1 Murcia enero, 2016.

16 Cámara de Diputados (2007). Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. Diario Oficial de la Federación. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

17 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2025.

Diputada Anayeli Muñoz Moreno (rúbrica)