Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6753-II-1, miércoles 2 de abril de 2025

- Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reconocimiento de la sal artesanal, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de igualdad sustantiva, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reconocimiento de la sal artesanal, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Leoncio Alfonso Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reconocimiento de la sal artesanal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa busca modificar la Ley General de Salud con el objetivo de reconocer y regular la “sal artesanal” como un producto diferenciado de la sal industrializada, atendiendo a sus propiedades físico-químicas, su proceso de obtención natural y sus beneficios tanto para la salud como para la economía local.

A continuación, se enumeran algunos de los principales lugares donde se produce sal artesanal en el país:

1. Cuyutlán, Colima: Las salinas de Cuyutlán, situadas entre Manzanillo y Armería, abarcan aproximadamente 3,500 hectáreas y producen alrededor de 40,000 toneladas anuales de sal marina natural. Esta sal se obtiene mediante la evaporación solar en la laguna de Cuyutlán, manteniendo métodos artesanales que datan de hace más de 500 años.

2. Zapotitlán Salinas, Puebla: Ubicado en la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, este municipio es reconocido por su producción ancestral de sal artesanal. Los salineros bombean agua de pozos hacia estanques donde, mediante la evaporación solar, se cristaliza la sal.

3. San Miguel Ixtapan, Estado de México: En esta comunidad, el grupo “Salineros Milenarios” mantiene viva la tradición de producir sal artesanal. Extraen agua salina de color rojizo, la dejan reposar y luego la exponen al sol en azoteas de cemento para su cristalización.

4. Coyuca de Benítez, Guerrero: En este municipio y otros de la Costa Grande de Guerrero, como Atoyac, Petatlán y San Jerónimo de Juárez, se emplean técnicas tradicionales para la producción de sal artesanal.

5. Las Coloradas, Yucatán: Este puerto es reconocido por sus pozas de agua rosada utilizadas para la producción de sal mediante la evaporación solar, siguiendo métodos tradicionales.

6. San Juan Guelavía, Oaxaca: Durante buena parte del siglo XX, los pobladores de esta comunidad se dedicaron a la extracción de sal, intercambiándola por mercancías de otras poblaciones de la región.

7. Tlaxcuapan, Puebla: En la Mixteca Baja poblana, la extracción de sal de pozos de salmuera se ha llevado a cabo de manera constante durante más de cinco siglos, utilizando técnicas tradicionales. Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí – aunque hoy predomina la producción semi-industrial, aún subsisten prácticas tradicionales.

8. Ojo de Agua, Nayarit – producción artesanal ligada a costumbres indígenas.

9. Costa de Oaxaca (Mazunte y Puerto Ángel) – producción en pequeña escala para autoconsumo o venta local.

10. Salinas de Celestún, Yucatán – además de Las Coloradas, esta zona tiene una historia salinera artesanal.

11. Lagunas costeras en Veracruz y Tabasco – algunas comunidades ribereñas aún extraen sal mediante evaporación solar, aunque sin formalización ni registro.

Aunque estos lugares no son los únicos que producen sal artesanal en México, son los más documentados o reconocidos, pero existen otras comunidades a lo largo del país que también elaboran sal de manera tradicional, aunque muchas de ellas no están registradas oficialmente ni reconocidas en normas o catálogos públicos, lo que precisamente refuerza la necesidad de su reconocimiento y regulación legal.

Estos lugares destacan por mantener viva la tradición de la producción artesanal de sal en México, contribuyendo al patrimonio cultural y económico de sus comunidades

Colima, y en específico la Laguna de Cuyutlán, posee una larga tradición en la producción de sal artesanal, un método que no solo conserva técnicas ancestrales, sino que también aporta ventajas nutricionales y sostenibles que deben ser protegidas por la legislación nacional.

Actualmente, la producción de sal en México está regulada por la Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA1-1993, la cual establece especificaciones sanitarias enfocadas en la sal yodada y fluorada, utilizada principalmente en la industria. Sin embargo, esta norma no contempla las particularidades de la sal artesanal, lo que ha generado conflictos regulatorios y ha limitado su comercialización, afectando a los productores colimenses y dificultando su acceso a mercados especializado.

La falta de reconocimiento legal para la sal artesanal no solo representa un problema económico para los productores, sino que también impide que los consumidores tengan acceso a una opción más natural y rica en minerales esenciales.

Beneficios para la salud

A diferencia de la sal refinada, la sal artesanal de Colima conserva minerales como magnesio, calcio y potasio, esenciales para el organismo humano. Además, debido a su proceso de producción natural, no requiere la adición de yodo ni flúor, evitando el consumo de químicos artificiales.

Los análisis físico-químicos realizados en la sal de Colima han demostrado que su composición es diferente a la de la sal industrial, con un menor contenido de sodio y una mejor absorción de minerales. Esto la convierte en una alternativa más saludable, especialmente en un contexto donde enfermedades como la hipertensión y problemas cardiovasculares están en aumento.

Beneficios económicos y culturales

La producción de sal artesanal en Colima no solo es una actividad económica clave, generando más de 600 empleos directos y produciendo aproximadamente 40 mil toneladas de sal por ciclo, sino que también forma parte del patrimonio cultural del estado. Su método de producción, transmitido de generación en generación, debe ser preservado y promovido como un elemento distintivo de la identidad colimense.

Beneficios ambientales y de sostenibilidad

El proceso de producción de la sal artesanal es completamente natural, basado en la evaporación solar y la sedimentación, sin la necesidad de aditivos ni químicos. Esto lo convierte en una alternativa ecológicamente sustentable frente a los procesos industriales que generan mayor impacto ambiental.

Propuesta de reforma

Se propone una adición a la Ley General de Salud en la que se reconozca a la “sal artesanal” como un producto diferenciado de la sal industrial y se establezcan lineamientos específicos para su producción, comercialización y etiquetado. Esta reforma permitiría:

1. Crear un marco normativo adecuado que proteja la producción artesanal de la sal y la diferencie de la sal industrial.

2. Facilitar su comercialización tanto a nivel nacional como internacional, abriendo nuevos mercados y generando mayores ingresos para los productores.

3. Garantizar a los consumidores el acceso a una sal más saludable, natural y sin aditivos artificiales.

4. Preservar una tradición cultural y productiva que ha sido parte fundamental de la identidad de Colima durante siglos.

El reconocimiento de la sal artesanal dentro de la Ley General de Salud es un paso fundamental para garantizar su permanencia y desarrollo. Es necesario actualizar el marco normativo para permitir su correcta regulación y diferenciación, brindando así seguridad jurídica a los productores, opciones más saludables a los consumidores y protegiendo una de las tradiciones más emblemáticas del estado de Colima.

Planteamiento del problema

Por principio, la falta de reconocimiento legal pone en riesgo su producción y comercialización. La sal artesanal enfrenta barreras regulatorias debido a que la legislación sanitaria vigente no contempla sus particularidades. Actualmente, la Ley General de Salud solo regula la sal industrial, lo que impide que la sal artesanal acceda a certificaciones oficiales, dificultando su posicionamiento en mercados especializados y su exportación.

1. Regulación inadecuada: La sal artesanal no cumple con los parámetros impuestos por la NOM-040-SSA1-1993, lo que ocasiona conflictos con Cofepris.

2. Falta de certificación oficial: Sin reconocimiento en la legislación sanitaria, los productores no pueden etiquetar ni vender su sal con certificaciones de calidad.

3. Dificultades en comercialización: La falta de reconocimiento normativo limita el acceso a mercados más competitivos y a canales de exportación.

4. Riesgo para los productores locales: Los pequeños productores enfrentan obstáculos para distribuir su producto legalmente, poniendo en peligro una actividad de gran valor para Colima.

El reconocimiento de la sal artesanal en la legislación sanitaria tendría múltiples beneficios para Colima:

• Protección del patrimonio cultural: La producción de sal es una tradición histórica en la región.

• Crecimiento económico: Permitiría a los productores acceder a mercados más amplios y obtener mejores precios.

• Sostenibilidad ambiental: La producción de sal artesanal es ecológica y su promoción impulsaría prácticas de bajo impacto ambiental.

• Salud pública: Al ser un producto libre de aditivos industriales, su consumo es más saludable.

La falta de reconocimiento normativo de la sal artesanal afecta su producción, comercialización y posicionamiento en mercados nacionales e internacionales. Es urgente modificar la Ley General de Salud para crear un marco regulatorio que proteja, fomente y certifique la producción artesanal de sal, garantizando su desarrollo sostenible en el estado de Colima.

La propuesta legislativa

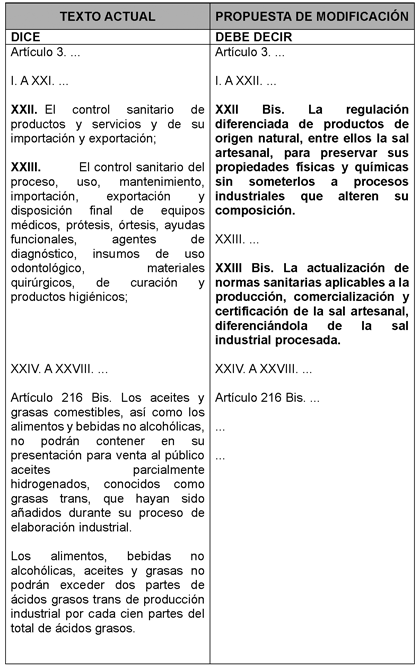

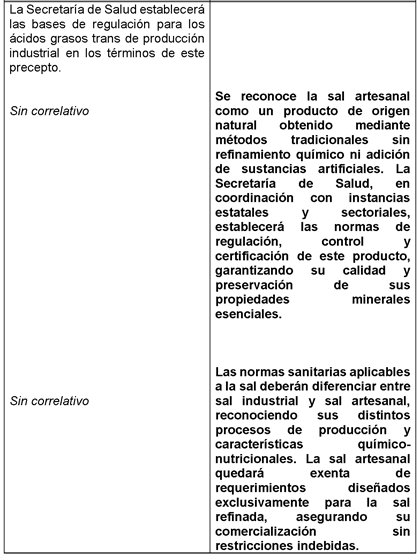

Para mayor claridad se expone el siguiente cuadro comparativo:

Ley General de Salud

Por todo lo expuesto, se somete a consideración del honorable Congreso de la Unión esta iniciativa con el propósito de hacer justicia a una actividad ancestral que aporta beneficios nutricionales, económicos y ambientales, consolidando a la sal artesanal como un producto digno de reconocimiento y protección legal.

Por todo lo antes fundado me permito proponer el siguiente

Decreto

Artículo Único. - Se adicionan las fracciones XXII Bis y XXIII Bis del artículo 3o. y párrafos cuarto y quinto del artículo 216 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. A XXII. ...

XXII Bis. La regulación diferenciada de productos de origen natural, entre ellos la sal artesanal, para preservar sus propiedades físicas y químicas sin someterlos a procesos industriales que alteren su composición.

XXIII. ...

XXIII Bis. La actualización de normas sanitarias aplicables a la producción, comercialización y certificación de la sal artesanal, diferenciándola de la sal industrial procesada.

XXIV. A XXVIII. ...

Artículo 216 Bis. ...

...

...

Se reconoce la sal artesanal como un producto de origen natural obtenido mediante métodos tradicionales sin refinamiento químico ni adición de sustancias artificiales. La Secretaría de Salud, en coordinación con instancias estatales y sectoriales, establecerá las normas de regulación, control y certificación de este producto, garantizando su calidad y preservación de sus propiedades minerales esenciales.

Las normas sanitarias aplicables a la sal deberán diferenciar entre sal industrial y sal artesanal, reconociendo sus distintos procesos de producción y características químico-nutricionales. La sal artesanal quedará exenta de requerimientos diseñados exclusivamente para la sal refinada, asegurando su comercialización sin restricciones indebidas.

Artículos Transitorios

Primero. - La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. - El Ejecutivo federal, conforme a lo establecido en el artículo 195 de la Ley General de Salud, expedirá la norma oficial mexicana referente a la sal artesanal con especificaciones mínimas de calidad agroalimentaria a los 180 días de la publicación del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2025.

Diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de igualdad sustantiva, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María del Rosario Orozco Caballero, diputada federal en la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción primera, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de igualdad sustantiva, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Considerandos

El lenguaje en la administración pública no es un tema menor. Las palabras que usamos para nombrar instituciones reflejan su alcance, su misión y su marco conceptual. En este sentido, la propuesta de modificar el nombre de la actual Secretaría de las Mujeres a Secretaría de la Igualdad Sustantiva es más que un simple cambio nominal: es un ajuste necesario para dotar a esta dependencia de un enfoque más integral, alineado con la evolución de las políticas públicas en materia de derechos humanos y equidad de género.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de igualdad sustantiva como un derecho fundamental. No se trata únicamente de una igualdad formal —es decir, la igualdad ante la ley—, sino de una igualdad sustantiva, que implica garantizar las condiciones reales para que todas las personas, independientemente de su género, puedan ejercer plenamente sus derechos. Esto significa que la administración pública debe reflejar este principio no solo en la legislación, sino en la estructura misma de sus instituciones.

Bajo este marco constitucional, la transformación de la Secretaría de las Mujeres en una Secretaría de la Igualdad Sustantiva tendría un sustento jurídico sólido. No se trata de una cuestión meramente simbólica; se trata de garantizar que la política pública en materia de género no se limite a la atención exclusiva de las mujeres, sino que incorpore un enfoque más amplio de equidad, interseccionalidad y justicia social.

La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de elevar el Instituto Nacional de las Mujeres a una Secretaría fue un paso en la dirección correcta. Al darle un mayor peso dentro de la administración pública, se fortalecieron sus atribuciones y se le dotó de mayores recursos para atender problemáticas de género desde una perspectiva más robusta. Sin embargo, es momento de dar el siguiente paso y transformar esta dependencia en un verdadero órgano rector de la igualdad sustantiva.

La lucha por la equidad de género no puede verse únicamente desde la óptica de la protección de las mujeres, sino desde una visión estructural que aborde las desigualdades en todas sus formas. Al centrarse exclusivamente en la mujer, se corre el riesgo de dejar fuera a otras poblaciones que también sufren discriminación basada en el género, como las personas no binarias, los hombres en situaciones de vulnerabilidad y las comunidades que enfrentan desigualdad estructural por razones de orientación sexual, identidad de género o condiciones socioeconómicas.

Una Secretaría de Igualdad Sustantiva permitiría consolidar una agenda más amplia, que abarque la equidad en términos laborales, educativos, de acceso a la salud y de participación política, sin limitar su enfoque a un solo grupo poblacional.

Más allá del nombre: la implementación de un modelo integral. El cambio de nombre debe ir acompañado de una transformación sustantiva en la manera en que se diseñan y ejecutan las políticas públicas en esta materia.

Algunas de las áreas clave que deberían ser atendidas por una Secretaría de Igualdad Sustantiva incluyen:

Transversalidad de la perspectiva de igualdad : No se trata de que una sola dependencia lidere la agenda de género, sino de que todas las secretarías del gobierno federal incorporen esta visión en sus políticas. Educación, salud, seguridad y desarrollo económico deben alinearse con los principios de igualdad sustantiva.

Atención a las brechas estructurales : Las políticas deben enfocarse en transformar las condiciones estructurales que generan desigualdad. Esto incluye reformar leyes laborales, promover la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados y garantizar el acceso equitativo a oportunidades económicas y educativas.

Protección de derechos de grupos vulnerables: La igualdad sustantiva no solo debe atender la desigualdad de género, sino también la discriminación por orientación sexual, discapacidad, identidad de género, etnicidad y situación socioeconómica. La secretaría debería incorporar estrategias específicas para abordar estos desafíos.

Mecanismos de evaluación y rendición de cuentas: Un cambio de nombre sin una estrategia clara de monitoreo y evaluación de impacto sería insuficiente. Es necesario establecer indicadores medibles de avance en la reducción de desigualdades, así como mecanismos de participación ciudadana para garantizar que las políticas respondan a las necesidades reales de la sociedad.

El impacto de una Secretaría de Igualdad Sustantiva en la política pública. Más allá del lenguaje, el cambio propuesto implicaría una transformación en la manera en que el Estado aborda las desigualdades; pasar de una Secretaría de las Mujeres a una Secretaría de Igualdad Sustantiva permitiría consolidar una agenda gubernamental más incluyente y eficaz, alineada con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y equidad de género.

Países como Canadá y España han adoptado enfoques similares en sus estructuras gubernamentales, con ministerios dedicados a la igualdad de género e inclusión social. México puede dar un paso adelante en esta materia al reconocer que la lucha por la equidad no se reduce a un solo sector de la población, sino que debe abarcar todas las dimensiones de la vida pública.

La administración de Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de consolidar este cambio y dejar un legado institucional que garantice que la igualdad sustantiva no sea solo un principio constitucional, sino una realidad tangible en la vida cotidiana de las y los mexicanos. Un cambio de nombre puede parecer superficial, pero cuando está acompañado de una transformación estructural y un enfoque integral, se convierte en un paso decisivo hacia una sociedad más justa y equitativa.

La igualdad sustantiva

La igualdad sustantiva es un principio esencial en la lucha por la justicia social y los derechos humanos, particularmente en el contexto de la igualdad de género. La creación de la Secretaría de las Mujeres en su momento fue un avance importante en la institucionalización de políticas públicas orientadas a la protección de los derechos de las mujeres y niñas; no obstante, para avanzar en una agenda de justicia social inclusiva y más integral, es necesario evolucionar hacia una política pública que no solo visibilice a las mujeres, sino que promueva la igualdad sustantiva en todos los ámbitos, no solo en relación con las mujeres, sino en términos de género como un principio que abarca a todas las personas, independientemente de su identidad de género.

El término igualdad sustantiva va más allá de la igualdad formal, ya que tiene como objetivo abordar las desigualdades estructurales que persisten en el acceso a derechos, oportunidades y recursos, y busca garantizar una distribución equitativa entre los géneros. La modificación propuesta responde a la necesidad de reflejar esta visión transformadora en la denominación y el mandato de la Secretaría encargada de las políticas de género en el gobierno mexicano.

En este contexto, se propone cambiar el nombre de la Secretaría de las Mujeres a Secretaría de la Igualdad Sustantiva , con el fin de reforzar el compromiso del gobierno con la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar la igualdad sustantiva, transversalizando la perspectiva de género en todos los ámbitos del gobierno y la sociedad.

Este cambio refleja no solo un cambio de nomenclatura, sino también una evolución hacia una visión más inclusiva, moderna y ambiciosa de las políticas públicas en materia de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia.

Impacto presupuestal o financiero

La presente reforma no implica ninguna adecuación presupuestal o financiera en el corto en el mediano plazo puesto que el cambio de denominación y ampliación de funciones y competencias no implican gastos presupuestales humanos o materiales adicionales.

Contenido de la iniciativa

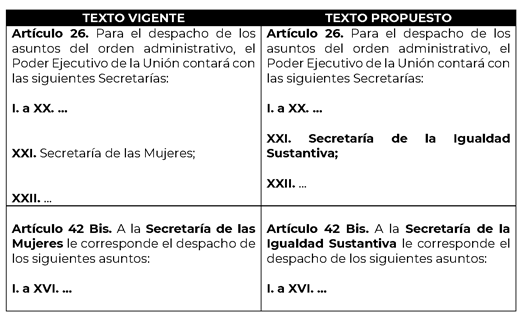

La presente iniciativa busca reformar el artículo 26, en su fracción XXI, para sustituir el nombre de Secretaría de las Mujeres por la nominación de Secretaría de Igualdad Sustantiva. Asimismo, modifica el primer párrafo del artículo 42 Bis para sustituir el nombre de Secretaría de las Mujeres por el de Secretaría de igualdad sustantiva, dejando intacto el resto contenido de dicho artículo

A continuación, se presenta un cuadro comparativo en el que se pueden apreciar las distinciones entre el texto vigente y el texto propuesto:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de igualdad sustantiva

Artículo Único . - Se reforma la fracción XXI del artículo 26 y el párrafo primero del artículo 42 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes Secretarías:

I. a XX. ...

XXI. Secretaría de la Igualdad Sustantiva;

XXII. ...

Artículo 42 Bis. A la Secretaría de la Igualdad Sustantiva le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XVI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor de este decreto, se derogan todas las disposiciones que se opongan a su contenido, establecidas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo.

Tercero. El Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, deberá armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias para adecuarlo al contenido del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2025.

Diputada María del Rosario Orozco Caballero (rúbrica)